Basilique de Saint-Nicolas-de-Port - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Vitraux, fresques et orgues

Bien qu'une grande partie des vitraux ait été détruite pendant le saccage de la ville et l'incendie des toitures de l'église provoqué par les pilleurs en 1635, la Basilique dispose encore d'une part non négligeable de vitraux XVIe siècle.

De nombreuses peintures sur pierre sont également visibles sur les colonnes (descente de Croix, Job, Saint Yves, Saint Martin, Sainte Aprône, Saint Didier) ou en fresques (ravissement de Sainte Marie-Madeleine).

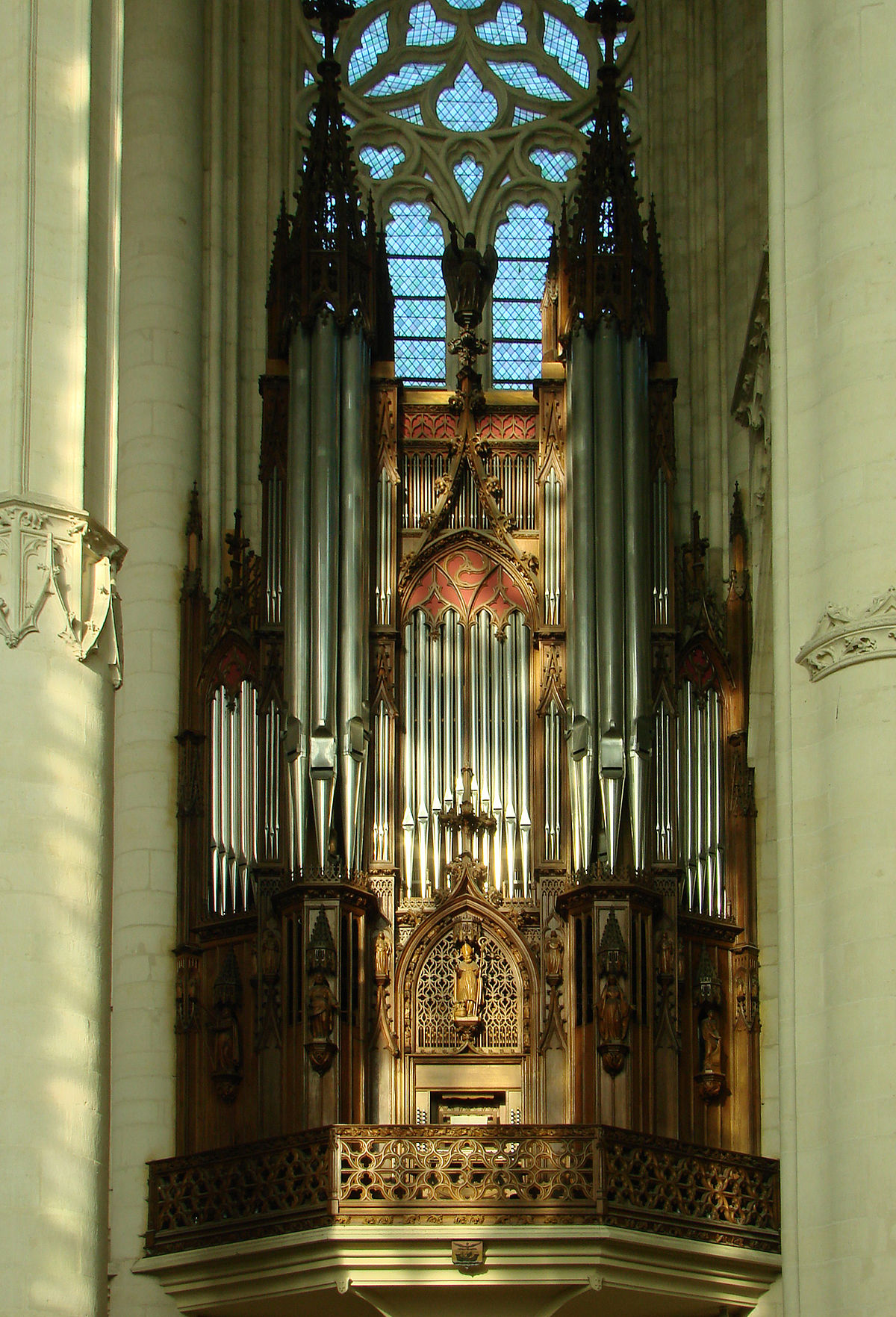

L'orgue actuel est le cinquième de la basilique. Reconstruit en 1994, il comporte 3 673 tuyaux répartis en 54 jeux y compris les deux tremblants pour 4 claviers et pédalier, traction mécanique suspendue, le tout installé dans un buffet de style troubadour de 16 mètres de hauteur et 7 mètres de large érigé en 1848 par le facteur d'orgue nancéien Joseph Cuvillier (1801-1893) d'après un dessin de Désiré Laurent ; buffet classé monument historique en 1980. Un aigle grandeur nature symbolisant Saint Jean l'Évangéliste est disposé, comme sur un lutrin, à la base de la tribune en encorbellement.

L'instrument est situé à mi-hauteur dans le bras nord du transept, le plancher de tribune à environ 7 m du pavé de l'église.

Architecture

La basilique possède les proportions d'une véritable cathédrale de style gothique flamboyant (11 travées, une nef principale et deux latérales avec deux bas-côtés). Ces dimensions sont pour le moins impressionnantes :

- une nef culminant à 30 m au-dessus du sol,

- au niveau du transept : deux colonnes élancées de 21,50 m (les plus hautes de France) dont l'une est torsadée afin de masquer un faux aplomb de vingt centimètres,

- deux tours de 85 et 87 m respectivement coiffées de clochers à bulbes.

L'édifice est d'une grande homogénéité de style, d'une sobriété rare à la fin de l'époque gothique, du fait de sa construction assez rapide (environ 60 ans) pour ses dimensions avec respect des plans initiaux. Elle possède d'harmonieux volumes.

Particularité bien visible dès l'entrée : l'axe de la nef n'est pas rectiligne, mais accuse une déviation de six degrés vers la droite. Cette déviation a suscité quelques hypothèses, certaines fantaisistes, d'autres plus sérieuses notamment celle évoquée par Dom Calmet écrivant que « les batisseurs n'étant pas maitres du terrain ont cru devoir donner cette tournure à l'édifice ». Les contraintes cadastrales (disponibilité du terrain) semblent, encore à ce jour, être les meilleures candidates à l'explication de cette déviation .

Association

Une association, intitulée Connaissance et renaissance de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, a été créée le 7 avril 1973 et reconnue d'utilité publique par un décret du 9 mars 1981. Elle se donne pour missions de contribuer à la connaissance et à la restauration de la basilique. Elle fait paraître trois fois par an la revue La Gargouille .

La chapelle des fonts

La basilique étant à l'origine exclusivement dévolue au pèlerinage (la ville de Saint-Nicolas-de-Port ne deviendra paroisse qu'en 1803), les habitants de Saint-Nicolas-de-Port devaient se rendre en l'église de Varangéville pour les baptêmes. Pendant l'érection de la Basilique fut construite contre l'absidiole nord, en contrebas, une chapelle baptismale destinée à la population et qui servit également pour la continuation du pèlerinage lequel ne fut jamais interrompu pendant les quelques 60 années que dura l'édification de la basilique. Cette chapelle, de style gothique flamboyant, présente une remarquable voûte avec pendentif et un magnifique retable.