Bernard Courtois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

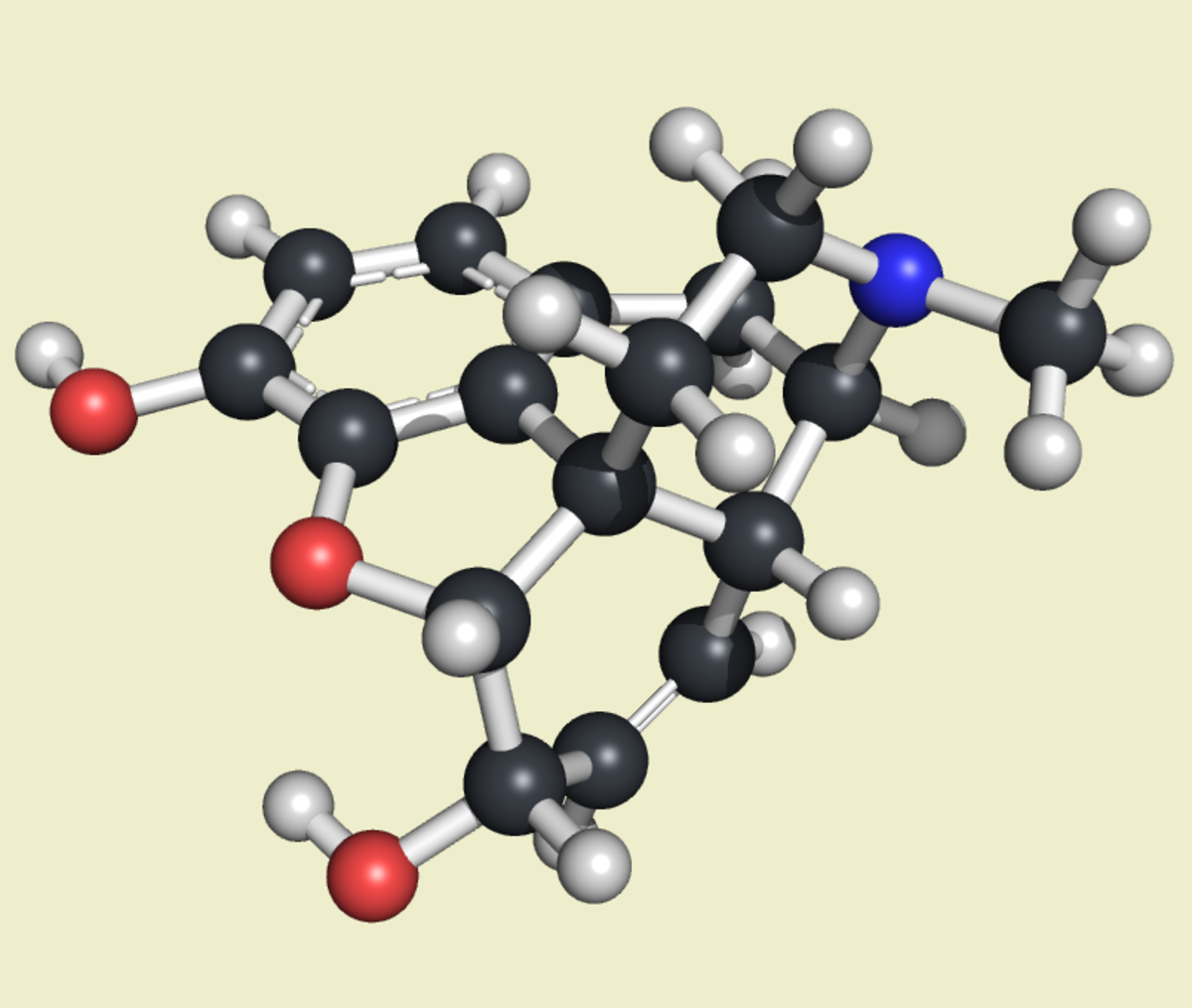

Découverte de la morphine

Il se voit offrir un emploi chez le chimiste Armand Seguin et devient chercheur chimiste. Il y est chargé d’étudier l’opium. Bernard Courtois entrevoit un de ses alcaloïdes, la morphine, mais il ne pousse pas ses travaux plus avant. Les Français revendiqueront plus tard, en 1816, la découverte de la morphine, notamment lorsque Louis-Nicolas Vauquelin évoquera le travail de Seguin plutôt que celui de Friedrich Wilhelm Sertürner. Comme le nom de Bernard Courtois n'est pas mentionné dans le mémoire de Seguin, c'est grâce à la source bibliographique de Paul-Antoine Cap que la paternité de la découverte de la morphine fut attribuée par la suite à Bernard Courtois.

« L'année suivante, il fit partie des jeunes chimistes qu'Armand Seguin plaça dans le laboratoire qu'il venait d'ouvrir, pour travailler à l'avancement d'une science à laquelle il devait son immense fortune. Dans la répartition des travaux que Seguin voulait entreprendre, Courtois fut désigné pour l'étude de l'opium. Il se consacra avec dévouement à ces recherches et il parvint à isoler de l'opium un corps cristallisé, doué de réactions alcalines, et susceptible de se combiner avec les bases. Cependant, comme il obtenait cette substance par l'intermède de l'ammoniaque, il n'osa pas affirmer que celle-ci fût étrangère aux propriétés alcalines qu'il accusait. Plus hardi que lui, Friedrich Wilhelm Sertürner donna le nom d'alcali végétal à la substance cristalline que Courtois avait découverte, et il eut l'honneur de mettre la science sur une voie nouvelle, en révélant l'existence d'une série de corps, aujourd'hui désignée sous le nom d'alcaloïdes. Le travail de Courtois donna lieu à un mémoire sur l'opium que Seguin lut à l'Institut, le 24 décembre 1804, et qui ne fut inséré que dix ans après, dans les annales de chimie. L'alcaloïde de l'opium y était si nettement indiqué, que Louis-Nicolas Vauquelin n'hésita pas de réclamer en faveur de Seguin la priorité de sa découverte de la morphine, lorsque Sertürner publia son travail (1816). Mais ce travail était réellement le fruit des habiles recherches de Courtois. »

— Paul-Antoine Cap, Études biographiques pour servir à l'histoire des sciences, 1857

Débuts

Bernard fait des études pharmaceutiques. À l'âge de dix-huit ans, il est placé à Auxerre dans la pharmacie de M. Frémy, le futur grand-père d'Edmond Frémy. Son apprentissage terminé, Bernard Courtois vient à Paris où, sur la recommandation de Louis-Bernard Guyton-Morveau, il entre dans le laboratoire d'Antoine-François Fourcroy, à l’École polytechnique en 1798. Il est ensuite incorporé dans le service de santé des armées de la Première République française. En 1799, il est pharmacien dans des hôpitaux militaires. De retour à la vie civile, en 1801, il retourne à l'École Polytechnique pour travailler dans son laboratoire avec Louis-Jacques Thénard.

Dernières années

Ruine

Bernard Courtois est ruiné par la fin des guerres napoléoniennes, qui s’achèvent le 20 novembre 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo et avec le second traité de Paris. Cela d'abord réduit la demande de salpêtre. En effet, le salpêtre servant à la poudre à canon, la fin des guerres napoléoniennes et la période de paix qui s'ensuit, expliquent l'effondrement de la demande en salpêtre. Par ailleurs, la fin de ces guerres a pour conséquence d'ouvrir la France aux salpêtres étrangers. Son entreprise ne peut résister à la concurrence du salpêtre, importé massivement des Indes, à un prix dérisoire. Les archives soulignent que Bernard Courtois exploite son usine de salpêtre jusqu'en 1821, à l'exception possible des années 1815, 1816, et 1817. Bernard Courtois lutte contre la misère, lorsque l'Académie des sciences, sur la proposition de Louis Jacques Thénard, lui décerne en 1831 un prix de l'Académie des sciences de 6 000 francs pour sa découverte. Malade, ruiné, il reprend ses travaux sur l’opium, mais le temps lui manque pour les mener à bien.

Décès

Bernard Courtois meurt, le 27 septembre 1838 à l'âge de 62 ans, laissant sa femme Madeleine Morand dans une situation financière désastreuse. Habile dentellière, elle vit de son métier jusqu’au moment où elle perd la vue. Elle sollicite une pension de l’État, et ne reçoit que de modestes secours qui lui permettent juste de survivre. Il ne laisse à son fils autre chose que son nom. Une simple rubrique nécrologique mentionne sa mort, en soulignant l'erreur qu'il a faite de ne pas déposer un brevet.

— Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie - Par les membres de la société de chimie médicale, Tome IVe, IIe série - Édition Béchet Jeune, 1838 - p. 596.