Bernard Courtois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Postérité

Les très nombreuses applications de l'iode apporteront à Bernard Courtois une notoriété posthume.

Nombreuses applications de l'iode

L'iode découverte de Bernard Courtois est un halogène et porte le n° 53 dans la classification du tableau périodique des éléments. Son symbole est « I ».

Médecine

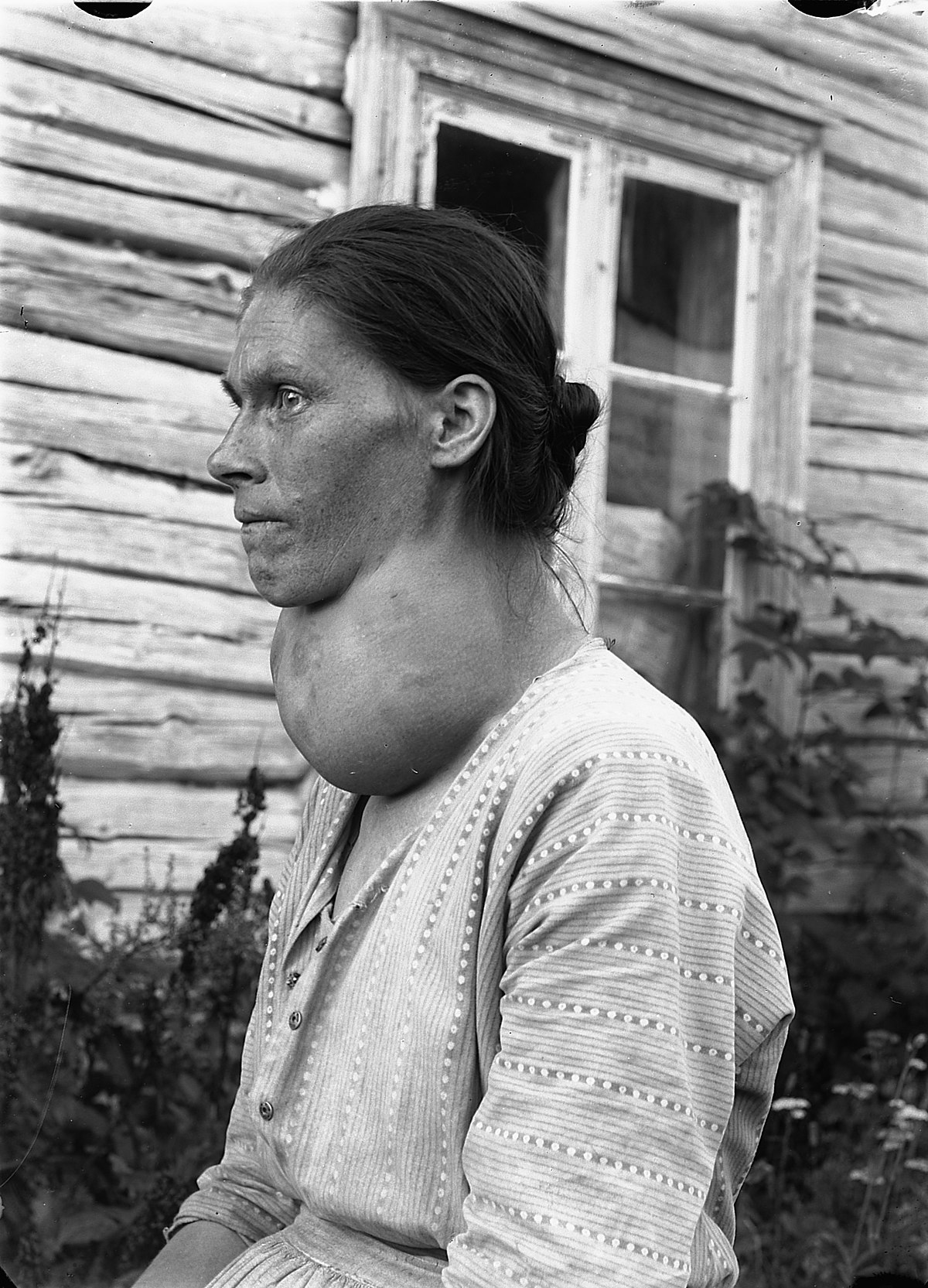

L’iode prend rapidement une grande importance dans la pharmacopée, dans la médecine et dans l'industrie. Sa solution dans de l’alcool à 90° au titre de 8 à 10% va donner la teinture d’iode, l’antiseptique cicatrisant universel dont les armées sont les plus grandes consommatrices. Aujourd'hui l’iode et ses dérivés conviennent aux plaies et brûlures superficielles peu étendues. Des pharmaciens suisses découvrent en outre que l’iode est un remède efficace contre les goitres et surtout du crétinisme endémique. Le crétinisme peut être dû à une carence en iode, notamment dans les régions montagneuses. En effet, les vents chargés de cet élément chimique, venant des mers et des océans, sont stoppés par les premiers massifs rencontrés. L'air des montagnes se trouve ainsi être pauvre en iode ce qui provoqua, jusqu'au début du XXe siècle, des carences chez certaines personnes, impliquant chez elles la formation d'un goitre. C'est ce phénomène qui donna naissance à l'expression « crétin des Alpes ». Tout ceci n'est plus vrai de nos jours, principalement grâce au sel de table, le chlorure de sodium, enrichi en iode dans les régions à risque, par exemple la Suisse.

Photographie

Par ailleurs l'iode jouera un rôle fondamental dans la photographie. L'iode avec l'argent servent à fabriquer le sel d'argent, un composé chimique très sensible à la lumière et donc utilisé en photographie.

À partir de 1829, Jacques Daguerre - associé à Joseph Nicéphore Niépce - utilise les vapeurs d'iode comme agent sensibilisateur sur une plaque de cuivre recouverte d'une couche d'argent polie. La réaction entre l’iode et l’argent produit de l’iodure d’argent photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière. En 1835, il découvre également que la vapeur de mercure agit comme révélateur de l'image. Avec le principe du développement de l'image latente, Daguerre trouve le moyen de raccourcir le temps de pose, jusqu'alors de plusieurs heures, à une quinzaine de minutes. Selon certaines sources, Bernard Courtois s'était lui-même intéressé très tôt aux possibles applications de l'iode à la photographie qui n'existait pas encore. Il est difficile de dire quel fut son rôle exact. Mais malgré ces travaux et sa découverte décisive de l'iode, c'est Daguerre qui benéficia entièrement de l'invention du daguerréotype.

Industrie

Bernard Courtois tente de produire de l'iode, mais la demande de son vivant est trop faible pour en faire une industrie. En revanche, Nicolas Clément — à qui Bernard Courtois a confié l'étude de l'iode — est propriétaire d'une usine de produits chimiques à Paris. Il y place un de ses élèves, François Benoît Tissier né à Lyon en 1803. Ce dernier met au point un procédé industriel de fabrication de l’iode. Il arrive en 1828 en Bretagne, prêt à tenter l’aventure de la production industrielle d'iode. Au Conquet, il rencontre la famille Guilhem déjà engagée dans cette aventure. Il leur rachète leur fabrique et commence alors une ère de prospérité qui permettra à Tissier d’amasser une fortune colossale. Le succès amène des concurrents. Des usines s’ouvrent à Granville (1832), Pont-Labbé (1852), Vannes (1853), Quiberon, Portsall (1857), Tréguier (1864), L’Aber-Wrach (1870), Guipavas (1877), Lampaul-Plouarzel, Audierne (1895), Loctudy, Penmarc’h (1914), Plouescat (1918). Toutes ne connaîtrons pas le succès, d’autant plus qu’une rude concurrence existe avec l’iode du Chili.

Par la suite, la production de l'iode deviendra de plus en plus industrielle et l'iode prendra une place croissante dans de très nombreux autres domaines : examen aux rayons X, scintigraphie et imagerie médicale, traitement anticancéreux, pluie artificielle, lampe halogène, prévention de la contamination de la thyroïde par un isotope d'iode radioactif grâce à l'ingestion d'iodure de potassium, etc.

Reconnaissance posthume

S'il n'est pas reconnu de son vivant, c'est sans doute parce que Bernard Courtois est d'abord un salpêtrier avant d'être un chimiste, comme le souligne le témoignage du chimiste Edmond Frémy.

« Bernard Courtois, qui était un ami de mon père, que j'ai vu, à la fin de sa vie essayer de produire artificiellement les alcalis organiques, avait obtenu l'iode très pur ; il en donnait des échantillons à tous les chimistes : il montrait son action corrosive sur les corps organiques et les vapeurs violettes qu'il produisait en se volatilisant sur les charbons. On a été injuste pour Courtois, en le traitant de simple salpêtrier ; c'était un chimiste très habile ; on aurait dû le récompenser après sa découverte de l'iode et ne pas le laisser dans la misère. »

— Edmond Frémy, Chimiste

La postérité se chargera de lui rendre une part de célébrité. De nombreux articles et plusieurs ouvrages durant les XIXe et XXe siècles s'attacheront à cela, notamment ceux des biographes Paul-Antoine Cap et Léon-Gabriel Toraude. Par ailleurs, des hommages lui seront rendus, comme par exemple pour célébrer le centenaire de la découverte de l'iode, hommage rendu par la Société des sciences médicales de la Côte d'Or. Plusieurs villes de France lui ont donné le nom d'une rue : Dijon, Plombières-lès-Dijon, Brive-la-Gaillarde, Perpignan, Limoges et des amphithéâtres universitaires portent également son nom.