Carvone - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

Dans l'Antiquité, les Romains ont utilisé le cumin à des fins thérapeutiques, mais la carvone n'a été isolée qu'en 1881 par Varrentrapp sous le nom de carvol donné par Schweizer. Goldschmidt et Zürrer l'ont identifié comme une cétone apparentée au limonène. C'est Georg Wagner qui en a précisé sa structure en 1894.

Préparation

La forme dextrogyre est obtenue par distillation fractionnée de l'huile de cumin. Pour la forme lévogyre, on part d'huile la contenant pour former un composé d'addition avec le sulfure d'hydrogène. On décompose le produit dans l'alcool par l'hydroxyde de potassium et on le distille à la vapeur. Il peut être également préparé par oxydation du R-limonène en limonene nitrosochloride, dont la déshydrohalogénation conduit au carvoxime, qui, après hydrolyse, donne la carvone R. Cette voie synthétique est bon marché car le limonène est extrait des peaux d'oranges de l'industrie du jus de fruit.

Dangerosité

La Dose létale 50 par voie orale de carvone pour un rat est de 3 562 mg·kg-1.

Utilisations

- Alimentation: La carvone a été employée depuis des milliers d'année dans l'alimentation, en raison de son arôme de cumin, d'aneth et de menthe verte, en particulier dans le chewing-gum Wrigley.

- Agriculture: La carvone S est utilisée aux Pays-Bas pour empêcher la germination précoce des pommes de terre.

Propriétés chimiques

Réduction

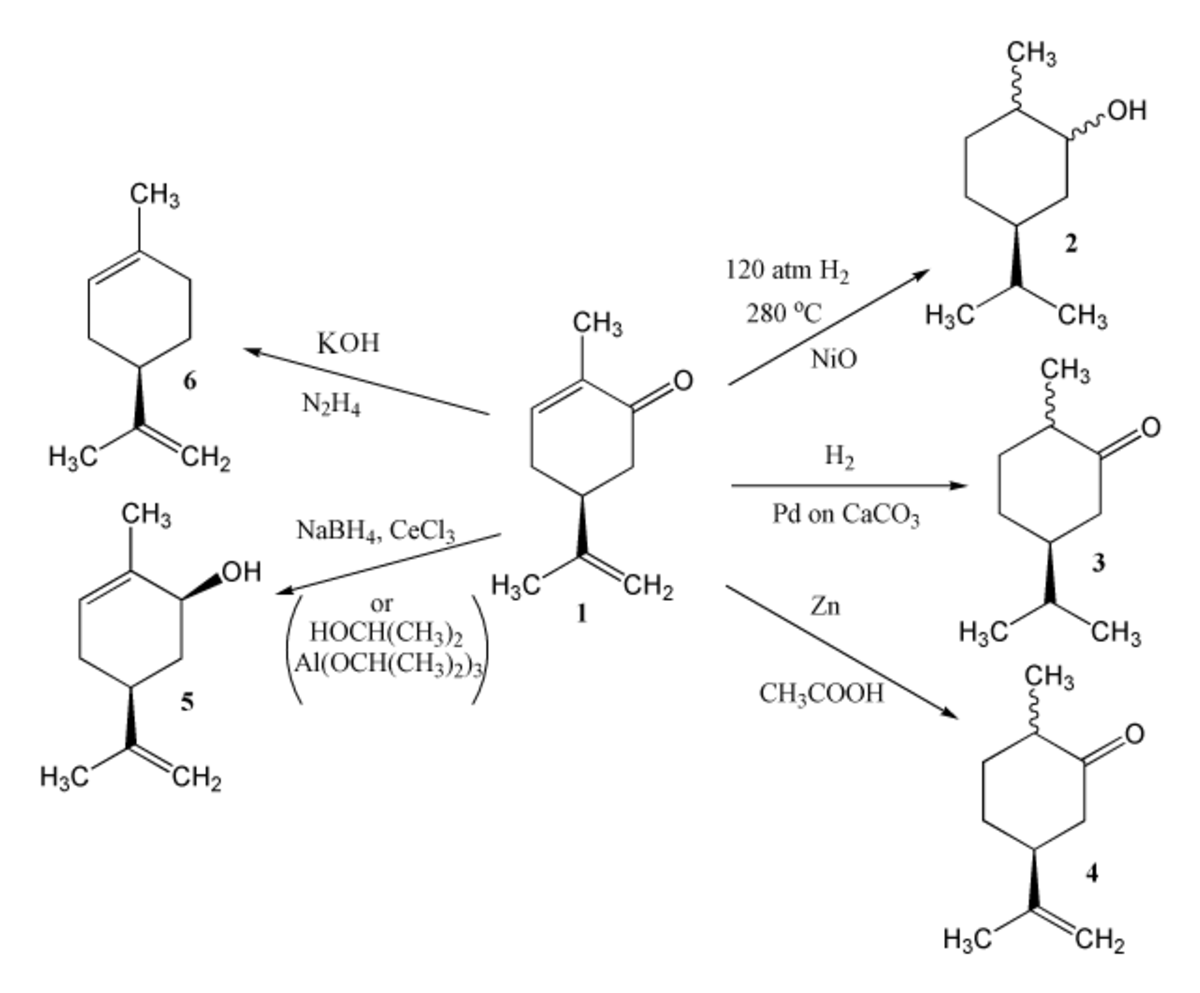

La carvone contenant 3 doubles liaisons est susceptible de donner des réactions de réduction. Le résultat de la réduction dépend des réactifs et des conditions sous lesquelles se déroulent les réactions. L'hydrogénation catalytique de la carvone peut donner le carvomenthol (1) ou la carvomenthone (2). Une réduction au zinc dans l'acide acétique donne la dihydrocarvone (4).

Oxydation

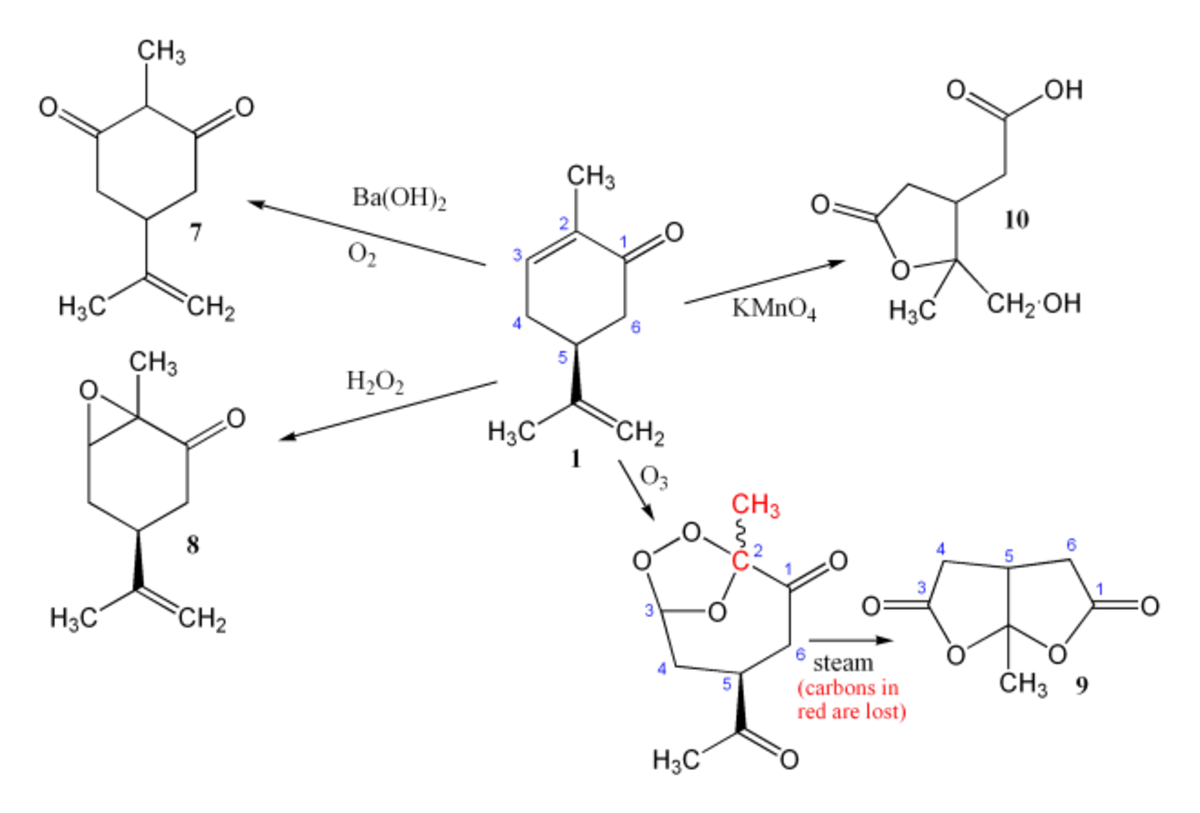

L'oxydation de la carvone peut également conduire à différents composés. En présence d'une base comme Ba(OH)2, la carvone est oxydée par l'air ou l'oxygène pour donner la dicétone.

Réglementation

Sur le plan de la réglementation des produits phytopharmaceutiques :

- pour l’Union européenne : cette substance active est inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/44/CE.

- pour la France : cette substance active n'a pas d'autorisation d'emploi à ce jour.