Démographie de la Charente-Maritime - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Population rurale et population urbaine

La baisse régulière du taux de population rurale depuis la Libération

Comme l'indique l'histogramme ci-dessous, le taux de population rurale n'a cessé de décroître depuis 1946 à la seule exception de la période 1982-1990 où il s'est légèrement relevé. Mais depuis le recensement de 1968, il demeure inférieur au seuil des 50 %.

Si au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, près de 2 habitants sur 3 vivaient en milieu rural en Charente-Maritime, aujourd'hui, les campagnes ne rassemblent plus que deux habitants sur cinq.

Le maintien d'une population rurale encore nombreuse

Pendant de longues décennies, la population rurale est demeurée dominante dans le département comme d'ailleurs dans les départements voisins du Centre-Ouest de la France.

Le tableau démographique ci-dessous est riche d'enseignements et montre de prime abord que la ruralité est un fait social fortement ancré en Charente-Maritime où les campagnes "résistent" plutôt bien à l'"érosion" des effectifs.

Tableau de l'évolution de la population rurale de 1946 à 1999

| ANNEE | POPULATION RURALE | Nombre de communes rurales |

|---|---|---|

| 1946 | 256 541. | 466. |

| 1954 | 263 746. | 468. |

| 1962 | 261 397. | 465. |

| 1968 | 239 765. | 453. |

| 1975 | 244 185. | 441. |

| 1982 | 241 512. | 434. |

| 1990 | 250 431. | 431. |

| 1999 | 249 438. | 425. |

L'évolution démographique de la population rurale fait apparaître certaines périodes de vitalité tandis que d'autres sont marquées par un réel déclin.

Dans les situations de déclin démographique, la période qui va de 1954 à 1968 où la population rurale a très sensiblement baissé est due au "second exode rural" qui a marqué profondément les communes agricoles du département et la période située entre 1990 et 1999 accuse de nouveau un léger fléchissement démographique du cette fois à la reprise très nette de l'urbanisation au détriment des campagnes.

Quant aux périodes de relative dynamisme du monde rural, elles le doivent à deux circonstances démographiques très différentes.

Si entre 1946 et 1954, la population rurale s'accroît notablement, elle le doit à la vitalité démographique des années du "baby boom" de l'après-guerre qui ont marqué la Charente-Maritime comme l'ensemble des départements français.

L'essor démographique de la population rurale dans la période 1968-1975 et dans celle de 1982-1990 relève simplement du mouvement de la péri-urbanisation qui a "déplacé la ville vers les campagnes". Toutes les communes périphériques des villes principales ont enregistré pendant ces périodes un accroissement démographique très important relevant du fait nouveau et contemporain de la "rurbanisation" qui a touché profondément la Charente-Maritime.

Par contre, le nombre de communes rurales est en baisse constante depuis le recensement de 1954 mais elles demeurent toujours les plus nombreuses. En 1999, 425 communes sur 472 du département sont classées comme étant rurale, ce qui représente une proportion encore très élevée de 90 % c'est-à-dire que neuf communes sur dix sont rurales en Charente-Maritime. Ce pourcentage était de 96,3 % en 1946 et de 93,6 % en 1968, l'année où la population urbaine était pour la première fois dans l'histoire démographique de ce département supérieure à la population rurale.

Parmi ces communes rurales, il faut désormais faire la distinction entre les communes du "rural profond" qui sont les plus nombreuses et qui se caractérisent toutes par un déclin démographique pratiquement irréversible et les communes semi-rurales - ainsi que les communes péri-urbaines -, qui sont d'anciennes communes agricoles revitalisées depuis les années 1970 par l'installation des "néo-ruraux". Ces derniers, constitués majoritairement de jeunes ménages avec enfants, ont choisi de vivre dans les villages situés dans les couronnes péri-urbaines des villes principales, secondaires et petites du département et y apportent un incontestable renouveau autant démographique qu'économique et social. Ils contribuent à accroître la population rurale dans le département, sinon à la maintenir à un taux encore élevé.

Ce n'est que depuis le recensement de population de 1968 que la Charente-Maritime recense davantage de citadins que de ruraux. A cette date, le taux de population était de 50,4 %.

L'évolution du taux de population urbaine depuis la Libération

Comme l'indique l'histogramme ci-dessous, le taux de population urbaine n'a cessé de croître depuis 1946 mais il s'est ralenti dans la période comprise entre 1968 et 1990 pour s'accélérer de nouveau entre 1990 et 1999.

Une population urbaine majoritaire et en constante progression

La population urbaine a constamment progressé autant par le nombre de communes et d'unités urbaines que par le chiffre de population depuis 1946.

Tableau de l'évolution urbaine de 1946 à 1999

| ANNEE | POPULATION URBAINE | (Nombre de communes urbaines) | Nombre d'unités urbaines |

|---|---|---|---|

| 1946 | 159 646. | (17) | 16. |

| 1954 | 184 227. | (18) | 16. |

| 1962 | 209 500. | (21) | 19. |

| 1968 | 243 857. | (31) | 20. |

| 1975 | 253 674. | (31) | 17. |

| 1982 | 271 708. | (38) | 21. |

| 1990 | 276 715. | (41) | 22. |

| 1999 | 307 586. | (47) | 26. |

En résumé, la population urbaine a presque doublé depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle passant de 159 646 habitants en 1946 à 307 586 habitants en 1999, soit une croissance globale de 147 940 nouveaux citadins alors que, dans le même temps, le département s'est accru de 140 837 habitants, soit respectivement + 92,7 % et + 33,8 %. En clair, la population urbaine s'est accrue beaucoup plus vite que celle du département ayant doublé depuis la France pendant que celle du département a seulement cru d'un tiers.

L'essor démographique de la population citadine a été en général nettement supérieur à la croissance départementale démontrant la vitalité des villes depuis l'après-guerre.

Tableau de comparaison de l'évolution démographique de la population départementale et de la population urbaine de 1946 à 1999

| PERIODE INTERCENSITAIRE | Population urbaine Variation absolue | Population urbaine Variation relative | Département Variation absolue | Département Variation relative |

|---|---|---|---|---|

| 1946-1954 | + 24 581 hab. | + 15,4 % | + 31 786 hab. | + 7,6 % |

| 1954-1962 | + 25 273 hab. | + 13,7 % | + 22 924 hab. | + 5,1 % |

| 1962-1968 | + 34 357 hab. | + 16,4 % | + 12 725 hab. | + 2,7 % |

| 1968-1975 | + 9 817 hab. | + 4 % | + 14 237 hab. | + 2,9 % |

| 1975-1982 | + 18 034 hab. | + 7,1 % | + 15 361 hab. | + 3,1 % |

| 1982-1990 | + 5 007 hab. | + 1,8 % | + 13 926 hab. | + 2,7 % |

| 1990-1999 | + 30 871 hab. | + 11,2 % | + 29 878 hab. | + 5,7 % |

Le tableau ci-dessus montre que la population urbaine s'est accrue plus rapidement que celle du département mais cette évolution n'a pas été régulière, étant marquée par des périodes d'essor rapide et d'autres par de nets ralentissements correspondant à la fois à l'émergence du phénomène de l'"exurbaniation" et à la crise industrielle très vive qui ont marqué les villes du département dans les années 1980 en particulier.

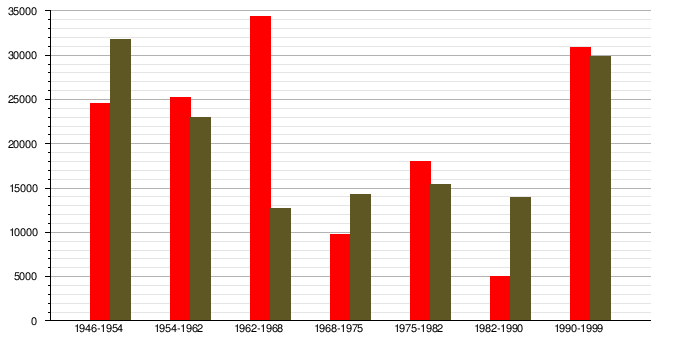

Graphique de comparaison entre l'évolution urbaine et l'évolution démographique de la Charente-Maritime de 1946 à 1999

(En rouge : population urbaine - En brun : population départementale)

Comme l'indique clairement le graphique ci-dessus, la population urbaine s'est accrue globalement deux à trois fois plus vite que la population départementale dans quatre périodes intercensitaires sur sept entre la Libération et la fin du XXe siècle, notamment dans la période 1962-1968 où la croissance urbaine a été exceptionnellement vigoureuse, étant plus de cinq fois supérieure à la moyenne du département, respectivement + 16,4 % et + 2,7 %.

Dans ces périodes, caractérisées par un essor urbain sans précédent, les villes s'accroissent à la fois spatialement - formation des agglomérations urbaines par l'extension des banlieues et des faubourgs urbains - et numériquement - accroissement du nombre de communes urbaines. Leur attractivité a été exceptionnellement élevée dans la période de l'après-guerre, puis s'est de nouveau accélérée dans la dernière décennie du XXe siècle (période 1990-1999) où la population urbaine a atteint en 1999 le chiffre record de plus de 300 000 citadins en Charente-Maritime.

Seule, la période 1982-1990 montre un signe de l'essoufflement de l'urbanisation du département. En effet, l'augmentation de la population urbaine a été beaucoup moins élevée que celle du département et a profité d'un repli vers les campagnes péri-urbaines. Elle correspond également aux années particulièrement difficiles de la crise urbaine et industrielle qui a frappé la majorité des villes et des agglomérations de la Charente-Maritime.

Cependant, l'expansion urbaine s'est de nouveau accélérée à partir de 1990 et s'est amplifiée dans la première décennie du XXIe siècle.

Par ailleurs, autre signe de cette accélération de l'urbanisation du département, le nombre de communes urbaines est passé de 17 en 1946 à 47 en 1999, soit une commune sur dix est classée urbaine en Charente-Maritime à la fin du siècle dernier.

Si la population urbaine est devenue majoritaire en Charente-Maritime, sa répartition au sein du département est très contrastée. Les villes du littoral sont à la fois les plus nombreuses et les plus attractives tandis que les villes de l'intérieur du département, même si elles demeurent d'incontestables points d'ancrage dans les zones rurales, se caractérisent par une moindre vitalité, à l'exception notable de Saintes et de Saujon.

Le développement contrasté des villes entre 1999 et 2007

En 1999, la Charente-Maritime comptabilisait 26 unités urbaines y compris celle de Saint-Aigulin qui est classée commune urbaine en formant avec la commune voisine de La Roche-Chalais dans le département de la Dordogne une agglomération urbaine.

Le tableau suivant donne la liste de 25 unités urbaines de la Charente-Maritime qui ont plus de 2 000 habitants et leur évolution démographique entre 1999 et 2007. Cette liste donne une indication de l'évolution urbaine en Charente-Maritime qui, en première lecture, montre que l'urbanisation continue de progresser depuis le début du XXIe siècle.

Tableau démographique de 25 unités urbaines de la Charente-Maritime et leur évolution démographique entre 1999 et 2007

(Classement des unités urbaines par ordre démographique de 2007).

| Rang | Unité urbaine | Population 2007 | variation 2007/1999 | Population 1999 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | La Rochelle | 119 771 |

| 116 157 |

| 2 | Rochefort | 37 667 |

| 36 000 |

| 3 | Royan | 33 752 |

| 31 161 |

| 4 | Saintes | 27 977 |

| 26 836 |

| 5 | La Tremblade | 9 696 |

| 9 141 |

| 6 | Marennes | 8 626 |

| 7 636 |

| 7 | Saint-Jean-d'Angély | 7 463 |

| 7 681 |

| 8 | Saujon | 6 404 |

| 5 392 |

| 9 | Saint-Pierre-d'Oléron | 6 204 |

| 5 944 |

| 10 | Surgères | 6 188 |

| 6 051 |

| 11 | La Flotte | 5 511 |

| 5 374 |

| 12 | Dompierre-sur-Mer | 5 277 |

| 4 305 |

| 13 | Jonzac | 5 183 |

| 5 320 |

| 14 | Marans | 4 655 |

| 4 375 |

| 15 | Saint-Xandre | 4 519 |

| 4 121 |

| 16 | Pons | 4 442 | == 0,3 % | 4 427 |

| 17 | Fouras | 4 056 |

| 3 835 |

| 18 | Le Château-d'Oléron | 3 949 |

| 3 552 |

| 19 | Aigrefeuille-d'Aunis | 3 577 |

| 3 151 |

| 20 | Montendre | 3 146 | == 0,9 % | 3 117 |

| 21 | Sainte-Marie-de-Ré | 3 082 |

| 2 659 |

| 22 | La Jarrie | 2 798 |

| 2 653 |

| 23 | Marsilly | 2 471 |

| 2 203 |

| 24 | Le Bois-Plage-en-Ré | 2 303 |

| 2 235 |

| 25 | L'Houmeau | 2 279 |

| 2 107 |

Près de la moitié de la population de la Charente-Maritime vit dans une unité urbaine de plus de 5 000 habitants aujourd'hui

Le tableau ci-dessus montre que la Charente-Maritime compte 13 unités urbaines de plus de 5 000 habitants en 2007 sur un total de 25 dont 1 rassemble plus de 100 000 habitants (La Rochelle) et trois ont entre 20 000 et 50 000 habitants (Rochefort, Royan et Saintes). Les quatre agglomérations principales du département rassemblent 219 167 habitants en 2007, soit 36,2 % c'est-à-dire plus d'un tiers de la population du département réside dans les quatre premières unités urbaines.

Cette proportion grimpe à 46,2 % de la population départementale en cumulant la population des unités urbaines de plus de 5 000 habitants. Ainsi, près de la moitié de la population de la Charente-Maritime vit dans une unité urbaine de plus de 5 000 habitants aujourd'hui.

Une croissance urbaine contrastée

Le recensement de 2007 fait apparaître que l'urbanisation a fortement progressé pour quelques villes du département. Celles-ci concernent aussi bien les villes proches des principales agglomérations urbaines (Dompierre-sur-Mer, Aigrefeuille-d'Aunis, Saint-Xandre et Marsilly) que pour quelques villes secondaires comme Saujon et Marennes. Quelques petites villes des îles de l'archipel charentais enregistrent également de fortes croissances démographiques comme Le Château-d'Oléron et Sainte-Marie-de-Ré.

Si les quatre agglomérations principales de la Charente-Maritime enregistrent toutes une évolution démographique positive, seule Royan avec + 8,3 % affiche un essor urbain relativement proche de la moyenne de la croissance départementale qui, pour mémoire, est de + 8,7 % entre 1999 et 2007.

Douze unités urbaines se caractérisent par des croissances démographiques positives entre 1999 et 2007 mais elles sont toutes inférieures à la croissance départementale.

Par contre, trois unités urbaines sont en net déclin démographique (Saint-Jean-d'Angély (- 2,8 %) en Saintonge du Nord, Jonzac (- 2,6 %) en Haute-Saintonge et L'Houmeau (- 7,5 %) aux portes de l'agglomération rochelaise tandis que deux autres voient leur population stagner (Pons et Montendre, également en Haute-Saintonge).

Si la population urbaine s'est accrue dans son ensemble, elle a progressé moins vite que celle du département entre 1999 et 2007. En fait, cette croissance est observée davantage dans les agglomérations littorales que dans celles de l'arrière-pays charentais.

Des villes du littoral plus nombreuses et plus attractives que les villes de l'intérieur

Sur les 25 unités urbaines de la Charente-Maritime, neuf appartiennent à la zone continentale, le reste dépend étroitement du littoral.

Les villes de l'intérieur sont en majorité situées en Saintonge dont six d'entre elles (Saintes, Saint-Jean-d'Angély, Saujon, Jonzac, Pons et Montendre) tandis que les trois autres appartiennent à la plaine de l'Aunis et sont dans l'orbite rochelaise (Surgères, Aigrefeuille d'Aunis et La Jarrie). Malgré la forte attractivité qu'elles exercent sur leurs territoires, elles se caractérisent par une démographie relativement atone, à l'exception toutefois de Saintes et de Saujon en Saintonge et des cités de l'Aunis qui bénéficient du rayonnement urbain de La Rochelle.

Quant aux villes maritimes, elles peuvent être catégorisées en plusieurs types de cités selon la force de leur fonction urbaine. Elles peuvent être ainsi classées comme cités portuaires ou fluviales (La Rochelle, Rochefort, Marennes, Marans), ou comme villes balnéaires (Royan, La Tremblade, Fouras), ou encore comme villes insulaires (Saint-Pierre-d'Oléron, La Flotte, Le Château-d'Oléron, Sainte-Marie-de-Ré et Le Bois-Plage-en-Ré). Leur croissance démographique démontre leur réelle attractivité et leur dynamisme. Ces villes et leur région immédiate tirent l'essentiel de la croissance démographique du département.