École freudienne de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Psychologie |

|

| Approches et courants |

| Psychodynamique • Humanisme • Psychologie positive • Béhaviorisme • Cognitivisme • Neuropsychologie • Psychanalyse |

| Méthodes |

| Psychologie expérimentale • Psychologie clinique • Psychométrie • Psychologie différentielle |

| Branches d'études |

| Psychologie sociale • Psychologie environnementale • Psychologie cognitive • Psychopathologie • Psychologie du développement |

| Concepts majeurs |

| Intelligence • Attitudes • Cognition • Identité • Comportement • Souffrance • Motivation • Emotion • Relation humaine • Apprentissage • Maladie mentale |

| Auteurs |

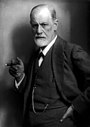

| Sigmund Freud • Carl Gustav Jung • Abraham Maslow • Carl Rogers • Jean Piaget • Françoise Dolto • Daniel Widlöcher • Jacques Lacan • Serge Lebovici • Ivan Pavlov • Burrhus F. Skinner • Kurt Lewin • Didier Anzieu • Stanley Milgram • Daniel Kahneman • Herbert Simon |

| Champs d'application |

| psychologie scolaire • psychologie du conseil • Pédagogie • psychologie du travail • psychothérapie • |

| Voir aussi |

| Portail • Catégorie |

L' École freudienne de Paris (EFP), anciennement École française de psychanalyse, fut le plus grand groupe de psychanalyse française, fondée par Jacques Lacan, qui y prononça ses séminaires. Elle fut dissoute, suite à un vote interne, en 1980.

Histoire

En 1964, la Société française de psychanalyse est dissoute. Jacques Lacan fonde alors l'École freudienne de Paris. Rapidement Piera Aulagnier est nommée analyste de l'école.

En 1967, Lacan propose la procédure de la passe. Piera Aulagnier s'y oppose. La procédure s'officialise en 1969 ; Piera Aulagnier, François Perrier et Jean-Paul Valabrega se séparent de l'EFP et créent l'Organisation Psychanalytique de Langue Française (OPLF).

En 1978, Juan David Nasio ouvre à l'EFP son propre séminaire.

En 1980, Jacques Lacan fait paraître dans Le Monde un article prononçant la dissolution de l'EFP. Il y eut vote puis, effectivement, dissolution. Le mouvement lacanien est depuis beaucoup plus éclaté, présent dans de nombreux groupes.

Spécificités

L'analyse

Parmi les concepts énoncés par Jacques Lacan, certains touchent au cadre même de la cure psychanalytique - à commencer par son fond. En effet, l'analyste interprète en considérant une primauté du signifiant , afin de ne pas se perdre dans son propre imaginaire. Les autres analystes s'échoueraient donc dans une psychologisation risquée, ignorante du discours propre de l'analysant.

Le transfert et le contre-transfert sont conçus comme divisions arbitraires d'un même phénomène. Un point d'importance est le désir de l'analyste, proposant le rôle de l'analyste comme bien éloigné d'une (hypocrite ?) neutralité bienveillante.

La séance peut être écourtée ; Lacan laissait la porte ouverte, permettant aux patients dans la salle d'attente d'entendre ce qui se disait - cela afin de révéler à chacun le désir, de ne plus pouvoir l'ignorer, base d'un travail véritable sur les résistances.

La formation didactique

Pour Lacan, l'opposition classique entre simple psychanalyse et formation didactique relève de l'erreur : il s'agit d'une seule et même chose. L'analyste est formé à entendre le désir.

Lacan proposa en 1967 la procédure de la passe, qui fut par la suite appliquée. Elle consistait à pouvoir juger de la formation d'un analyste en vue de l'intégrer à l'école freudienne. Lacan reconnut plus tard cette procédure comme un échec.