Église Saint-Julien de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'église actuelle

Histoire

Le plan de reconstruction de Caen prévoit de reconstruire une église pour la paroisse Saint-Julien. Mais les autorités choisissent en avril 1949 un nouveau site à l'écart des grands axes de circulation, sur les hauteurs surplombant le jardin des plantes de Caen. Ce secteur proche du nouveau site de l'université de Caen (actuel campus 1 de Caen) est placé sous la responsabilité d'Henry Bernard. C'est donc ce dernier qui est chargé de construire le nouveau lieu de culte. L'architecte dresse les plans du bâtiment en novembre 1952 et les travaux commencent en septembre 1954. Ils sont interrompus un temps par manque de financement. L'église est officiellement consacrée au culte le 30 septembre 1959, mais les travaux sont définitivement terminés en avril 1963. En 1983, la municipalité doit entreprendre des travaux de stabilisation du béton qui s'est détérioré du fait de sa médiocre qualité. De la résine époxydique est injectée dans la structure et les parois de l'édifice. L'église fait aujourd'hui partie de la paroisse Saint-Thomas de l'Université couvrant Saint-Julien, le Calvaire Saint-Pierre, le campus 1 de Caen et Épron.

Labellisé par le ministère de la Culture « Patrimoine du XXe siècle », l'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 29 mars 2005. Finalement, le 27 juin 2007, l'église dans sa totalité, le presbytère et la galerie qui les relie sont classés monument historique.

Architecture

Depuis le milieu du XIXe siècle, le mouvement liturgique vise à réformer la liturgie catholique en plaçant la communauté des fidèles au cœur même de la messe. Selon Lambert Beauduin, la liturgie devrait être une action commune de tous les fidèles et non pas seulement celle du prêtre. Cette évolution de la conception des pratiques religieuses pousse les architectes à réfléchir au plan des nouvelles églises en vue d'en faire des espaces actifs, l'autel étant alors conçu comme « le lieu de réunion où la vie, le son et le lumière ne sont pas obstrués ». En France, ce mouvement est beaucoup moins vif qu'en Allemagne ou en Belgique. Si quelques édifices d'avant-guerre tentent plus mou moins timidement de rapprocher l'assemblée des fidèles du sanctuaire (église Notre-Dame du Raincy, projet d'Georges-Henri Pingusson à Arcueil), c'est surtout après la Seconde guerre mondiale que cette démarche va se généraliser pour s'imposer définitivement après le concile de Vatican II.

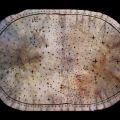

Pendant sa captivité en Allemagne, Henry Bernard réfléchit au moyen d'allier la liturgie à l'architecture. Il en conclut que le meilleur moyen de rapprocher le prêtre de la communauté est de construire les églises sur un plan elliptique. La commande de l'église paroissiale Saint-Julien lui permet de mettre ce concept en pratique.