Émail dentaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

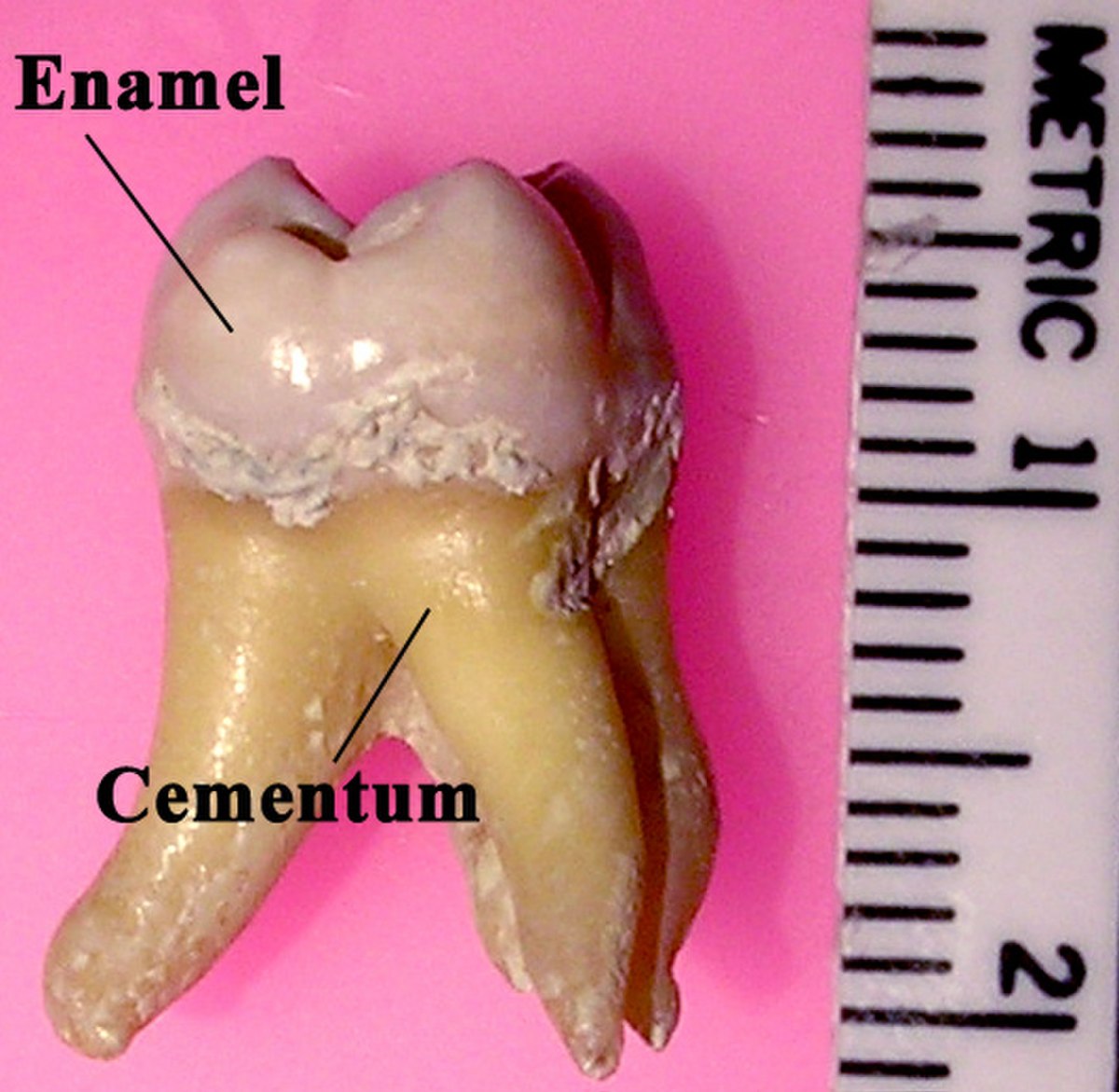

L'émail est la partie externe de la couronne des dents. Cette substance, qui recouvre la dentine, est la plus dure et la plus minéralisée de l'organisme. Avec la dentine, le cément et la pulpe dentaire, il constitue un des quatre principaux tissus qui constituent la dent. Il est le tissu dentaire normalement visible, supporté par une couche sous-jacente de dentine. Il est composé à 96% de matière minérale, le reste étant composé d'eau et de matière organique. Sa partie minérale est principalement composée d'un réseau de cristaux d'hydroxyapatite de calcium (Ca10(PO4)6(OH)2). Le fort pourcentage de minéraux dans l'émail est responsable non seulement de sa force, mais aussi de sa friabilité. La dentine, qui est moins minéralisée et moins friable, est indispensable comme support et compense les faiblesses de l'émail.

La couleur de l'émail va du jaune au gris clair. Comme l'émail est semi-translucide, la couleur de la dentine (ou de tout matériau de réparation dentaire) sous l'émail affecte fortement l'apparence de la dent.

L'émail varie en épaisseur sur la surface de la dent. Il est plus épais au niveau du sommet de la couronne dentaire (plus de 2,5 mm) et plus mince sur la jonction émail-cément (JEC). Contrairement au cément et aux os, la matrice organique de l'émail ne contient pas de collagène ni de kératine ; il possède à la place des glycoprotéines riches en tyrosine (amélogénines, énamélines et « tuft protein ») dont le rôle est, pense-t-on, d'aider à la croissance de l'émail en servant de cadre de construction, entre autres fonctions. Cette matrice organique contient aussi des polysaccharides.

Structure

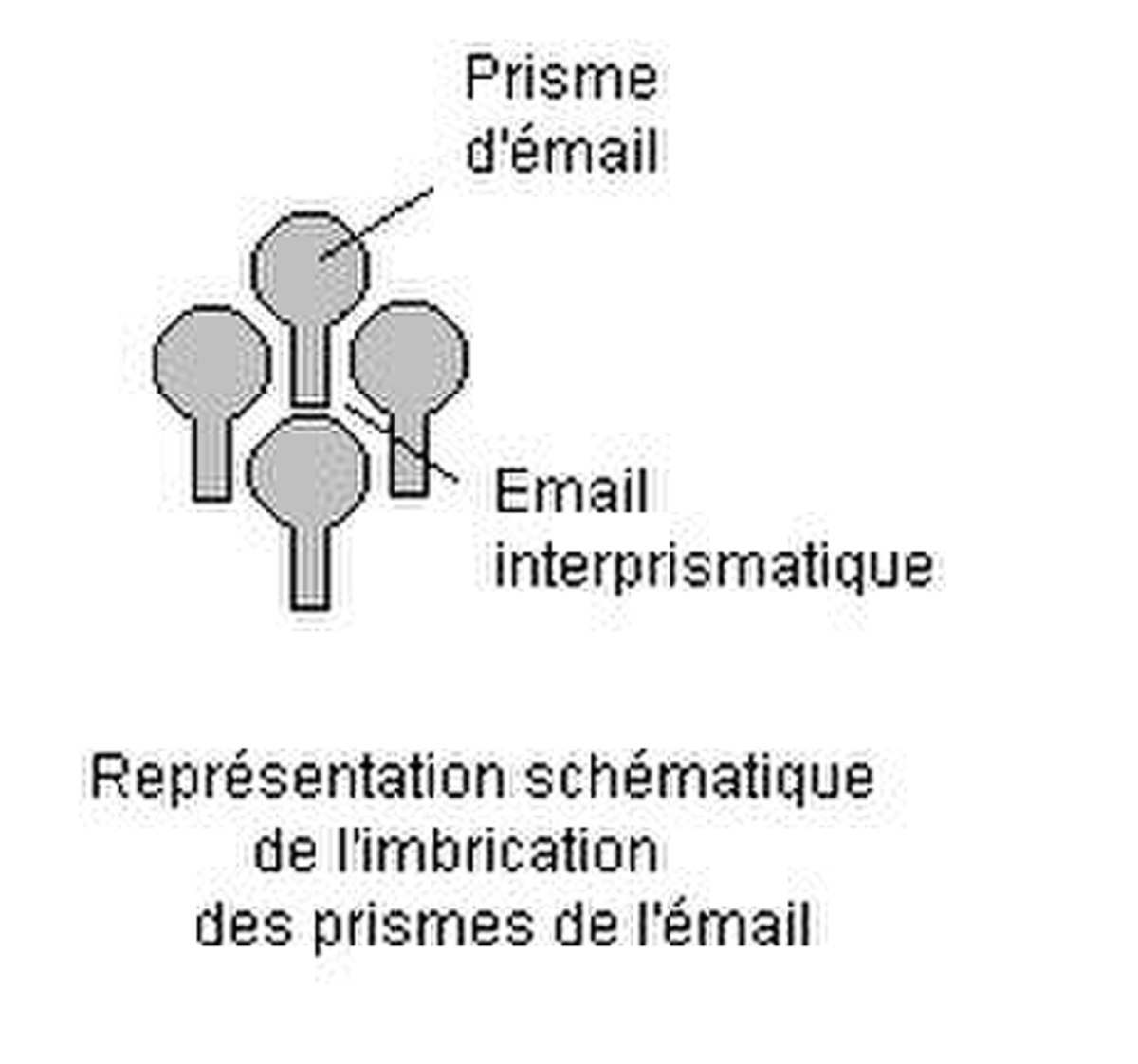

L'émail est formé par la juxtaposition de structures élémentaires appelées cordons ou prismes d'émail. Chaque prisme minéralisé de 4 à 8 µm de diamètre traverse l'émail, de la jonction émail-dentine jusqu'à la surface de la dent.

Ces prismes sont des cristaux d'hydroxyapatite entourés par une gaine de nature organique, imbriqués les uns dans les autres. En coupe transversale, ils ressemblent à un trou de serrure, avec la partie supérieure orientée vers la couronne de la dent et la base orientée vers la racine.

La disposition des cristaux à l'intérieur de chaque prisme est très complexe. Les améloblastes (ou adamantoblastes), cellules qui initient la formation de l'émail, et les prolongements de Tomes influent tous les deux sur la forme des cristaux. Les cristaux d'émail de la tête du prisme sont orientés parallèlement au grand axe de ce dernier alors que ceux de la base divergent légèrement du grand axe.

L'arrangement dans l'espace des prismes d'émail est compris plus clairement que leur structure interne. Les prismes d'émail sont situés en rang le long de la dent, et à l'intérieur de chaque rang, le grand axe du prisme est généralement perpendiculaire à la dentine sous-jacente. Dans les dents définitives, les prismes d'émail proches de la jonction émail-cément (JEC) basculent légèrement vers la racine de la dent.

La zone située autour du prisme d'émail est constituée d'émail interprismatique. Ce dernier a la même composition que l'émail en prisme ; on fait cependant une distinction histologique entre les deux car l'orientation des cristaux est différente dans chaque cas. La limite où les cristaux d'émail prismatique et les cristaux d'émail interprismatique se touche est appelée gaine prismatique.

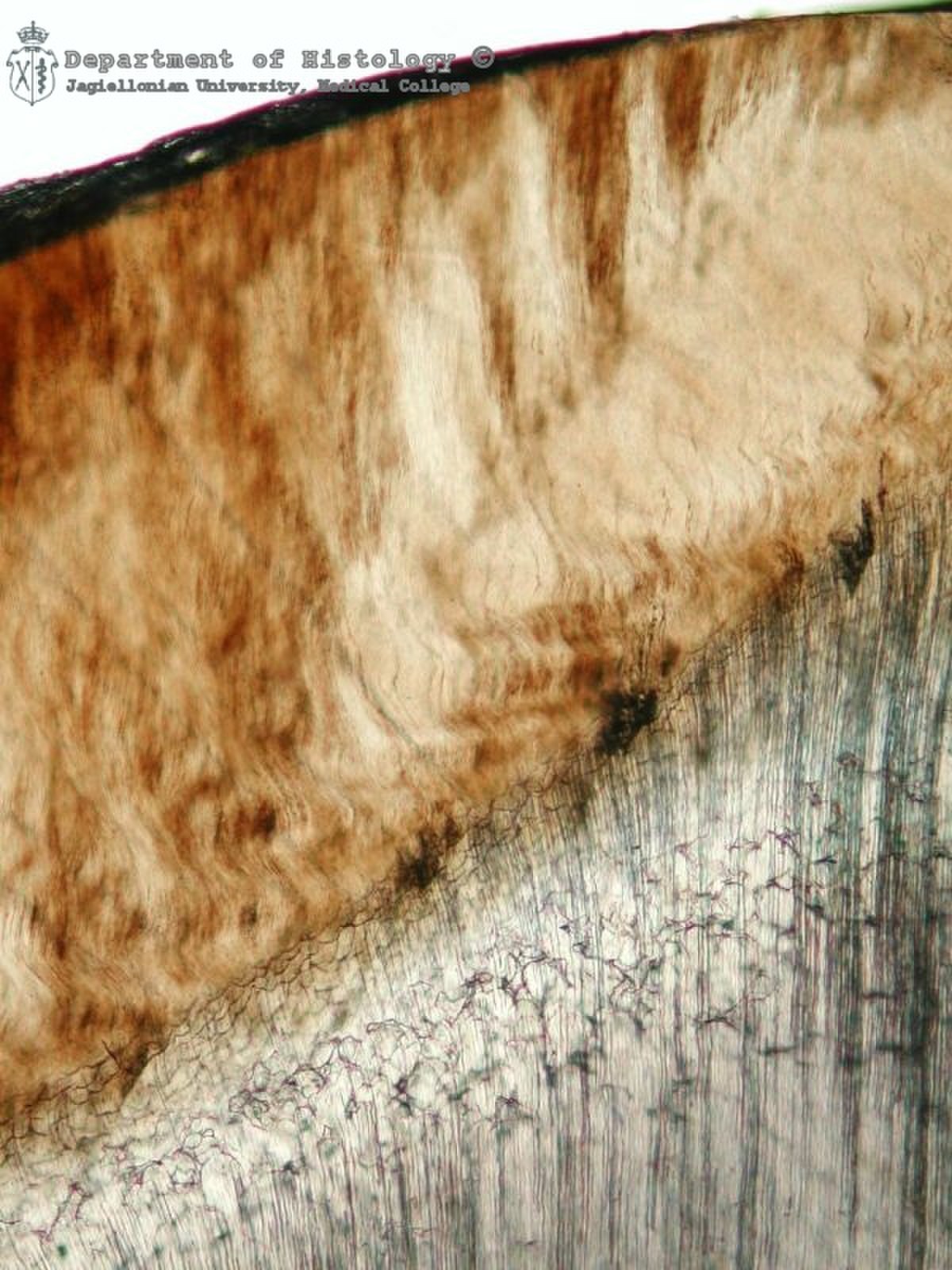

Les stries de Retzius sont des bandes qui apparaissent sur l'émail quand il est observé en coupe transversale au microscope. Formées par la variation du diamètre des prolongements de Tomes, ces bandes attestent de la croissance de l'émail de façon similaire aux anneaux de croissance d'un arbre. Les perikymaties sont des sillons peu profonds correspondants à la ligne formée par les stries de Retzius à la surface de l'émail. Plus sombre que les autres bandes, la ligne néonatale sépare l'émail formé avant et après la naissance.