Géologie de Mercure - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristique de surface

Les terrains en surface de Mercure sont globalement similaires, en apparence, à ceux de la Lune, avec de vastes plaines, sortes de maria, criblées de cratères semblables aux hautes terres lunaires.

Bassins et cratères d'impacts

Les cratères de Mercure couvrent une large gamme de diamètres, de celui d'un petit bol jusqu'à celui d'une centaine de kilomètres de diamètre formant un bassin d'impact annelé. Ils apparaissent dans toute la gamme des états de dégradation possibles, certains sont relativement récents et d'autres ne sont que de très vieux restes de cratères complètement dégradés. Les cratères de Mercure diffèrent, dans les détails, des cratères lunaires - l'étendue de leurs couvertures d'éjectas est beaucoup plus petite, ce qui est une conséquence directe de la gravité de Mercure, 2,5 fois plus force que celle de la Lune.

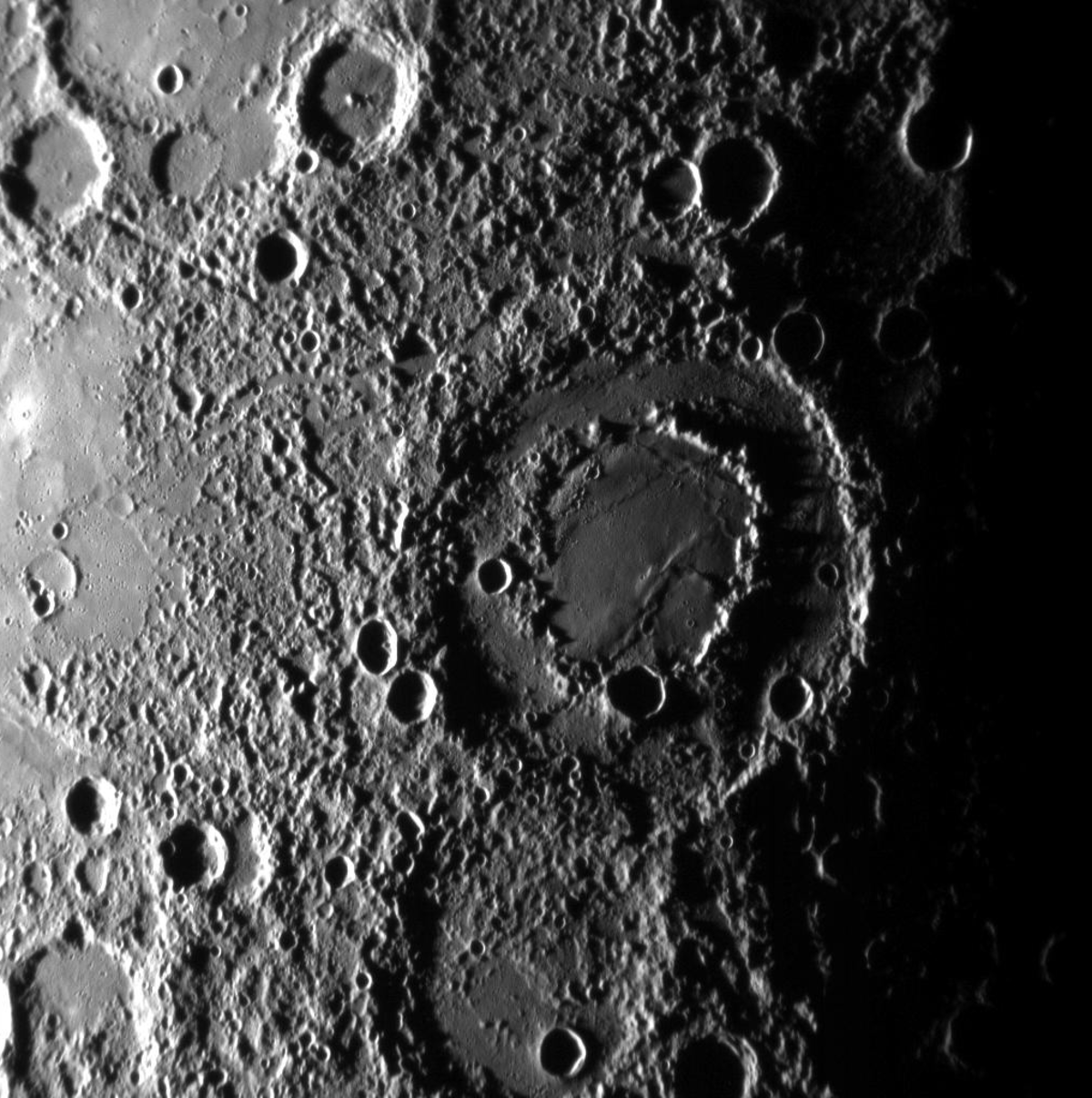

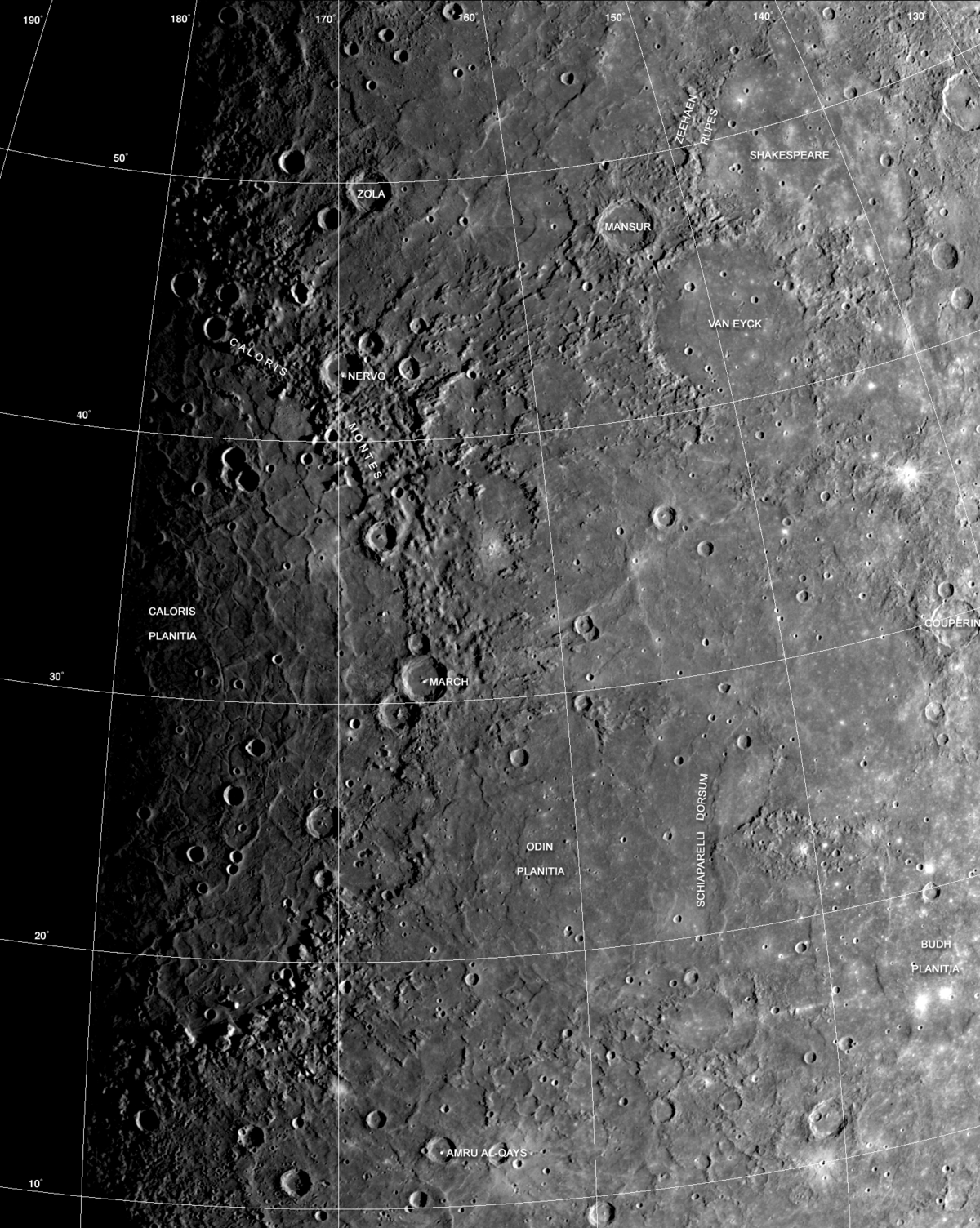

La plus grande structure d'impact connue sur Mercure est le vaste bassin Caloris, qui a un diamètre de 1 550 km. L'existence d'un bassin d'une taille comparable est suspectée, sur la base des images en basse résolution obtenues depuis la Terre à l'Observatoire de Skinakas, en Crète – d'où le surnom donné à cette structure : le bassin Skinakas. Il se situerait sur l'hémisphère qui n'a pas été photographié par la sonde Mariner. Il n'a cependant pas encore été observé sur les images que la sonde MESSENGER a transmis de cette zone.

L'impact à l'origine du bassin Caloris était si puissant qu'il est possible d'en observer les répercussions sur la totalité de la planète. Il a provoqué des éruptions de lave et un anneau concentrique d'une hauteur de 2 km au dessus du cratère d'impact. Aux antipodes du bassin Caloris se trouve une zone au relief inhabituel, parcourue de sillons et de buttes entremêlés, généralement appelée terrain chaotique et surnommée par les Anglo-Saxons « Weird Terrain » (« terrain bizarre »). L'hypothèse privilégiée pour expliquer l'origine de cette unité géomorphologique est que les ondes de choc générées lors de l'impact ont voyagé sur toute la surface de la planète, et que lorsqu'elles ont convergé aux antipodes du bassin, les contraintes élevées que la surface a subi sont parvenues à la fracturer. Une idée beaucoup moins souvent retenue est que ce terrain a été formé à la suite de la convergence des éjectas, aux antipodes du bassin. En outre, la formation du bassin Caloris semble avoir produit une dépression peu profonde autour de ce bassin, qui a été comblée plus tard par des plaines lisses (voir ci-dessous).

Dans l'ensemble, environ 15 bassins d'impacts ont été identifiés dans la région photogaphiée de Mercure. Parmi les autres bassins notables figurent le bassin Tolstoï, de 400 km de large, en anneaux multiples, qui a une couverture d'éjectas s'étendant jusqu'à 500 km depuis son pourtour, avec un fond comblé par les matériaux formant une plaine lisse. Le bassin Beethoven a également une taille similaire avec une couverture d'éjectas de 625 km de diamètre.

A l'instar de ceux de la Lune, les cratères récents de Mecure montrent des structures rayonnées plus lumineuses que leur voisinage. Cela est la conséquence du fait que les débris éjectés qui, tant qu'il restent relativement frais, tendent à être plus lumineux, parce qu'ils sont moins affectés par l'érosion spatiale que les terrains plus anciens.

Cratères à cavités d'effondrement

Le fond de certains cratères d'impact sur Mercure est marqué par des cavités irrégulières ou des fosses non-circulaires. De tels cratères nommés pit-floor craters ou encore subsidence crater en anglais, littéralement « cratères à cavités d'effondrement » ou « cratère d'affaissement » : cette dénomination vient de l'interprétation de ces formations par l'équipe MESSENGER comme résultant de l'effondrement de chambres magmatiques sous les cratères concernés. Si cette hypothèse est exacte, les dépressions observées témoigneraient de processus volcaniques à l'œuvre sur Mercure. Les cavités de ces cratères sont abruptes et sans rebord, de forme souvent irrégulière, ne présentent pas d'éjectas ni d'écoulements de lave, mais ont une couleur différente des terrains environnants. Ainsi, celles de Praxitèle ont une teinte orangée. Ces cavités pourraient avoir été formées par l'effondrement de chambres magmatiques souterraines dont le contenu, une fois exprimé hors de ces chambres, n'avait plus la pression nécessaire pour soutenir le poids des matériaux situés au-dessus. Des cratères majeurs tels que Beckett, Gibran et Lermontov présentent de telles cavités d'effondrement.

Plaines

Il y a deux types de plaines, géologiquement distinctes, sur Mercure :

- Les plaines Inter-cratères sont les plus vieilles surfaces visibles, précendent l'apparition des terrains fortement cratérisés. Elles sont légèrement vallonnées ou montagneuses et sont placées dans des régions entre les cratères. Les plaines inter-cratères semblent avoir effacées de nombreux cratères qui les ont précédés, et montrent un manque général de cratères plus petits, inférieurs à environ 30 km de diamètre. Leur origine, volanique ou d'impact n'est pas clairement déterminée. Les plaines inter-cratères sont distribué a peu près uniformément sur la surface entière de la planète.

- Les plaines lisses sont de vastes zones plates ressemblant aux mers (marea) lunaires, qui remplissent les dépressions de tailles variées. Elles remplissent notamment un large anneau entourant le bassin Caloris. A la différence des marea lunaires, les plaines lisses de Mercure ont le même albédo que les plaines inter-cratères pourtant plus âgées. Malgré un manque de caractéristiques volcaniques indiscutables, leur localisation et leur unité de couleurs aux formes lobées appuient fortement une origine volcanique. Tous les plaines lisses de Mercure ont été formée beaucoup plus tard que le bassin Caloris, comme en témoigne la densité de cratères sensiblement plus petite que sur la couverture d'éjecta Caloris.

Le sol du bassin Caloris est également occupé par une plaine plate géologiquement distinctes, brisée par des falaises et des fractures formant une structure approximativement polygonale. Il n'a cependant pas pu être clairement déterminé si se sol était le produit de laves volcaniques issue de l'impact, ou s'il s'agissait d'une large plaque résultant de la surface fondue par la violence de l'impact lui-même.

Caractéristiques tectoniques

Une caractéristique peu commune de la surface de planète et le nombre important de plis de compression qui cisaillent les plaines. Il est supposé que lorsque l'intérieur de la planète c'est refroidis, elle c'est contractée et a déformé la surface. Ces plis pouvant être observés sur le dessus d'autres reliefs, telles que les cratères et de plaines lisses, sont en conséquence postérieur à la formation de ces derniers. la surface de Mercure est aussi fléchie par d'importantes Forces de marées directement produite par la proximité du Soleil — Les forces de marées du soleil sont environ 17% plus fortes que celles qu'exercent la Lune sur la Terre.

Terminologie

Les reliefs qui ne sont pas des cratères sont nommés comme suit :

- Traits albedo — aires qui différent significativement par leurs réflectivités ;

- Dorsa — Crêtes (voir Liste des crêtes de Mercure)

- Montes — montagnes (voir Liste des montagnes de Mercure)

- Planitiae — plaines (voir Liste des plaines de Mercure)

- Rupes — escarpements (voir Escarpements)

- Valles — vallées (voir Liste des vallées de Mercure)