Grands Lacs (Amérique du Nord) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation et géomorphologie

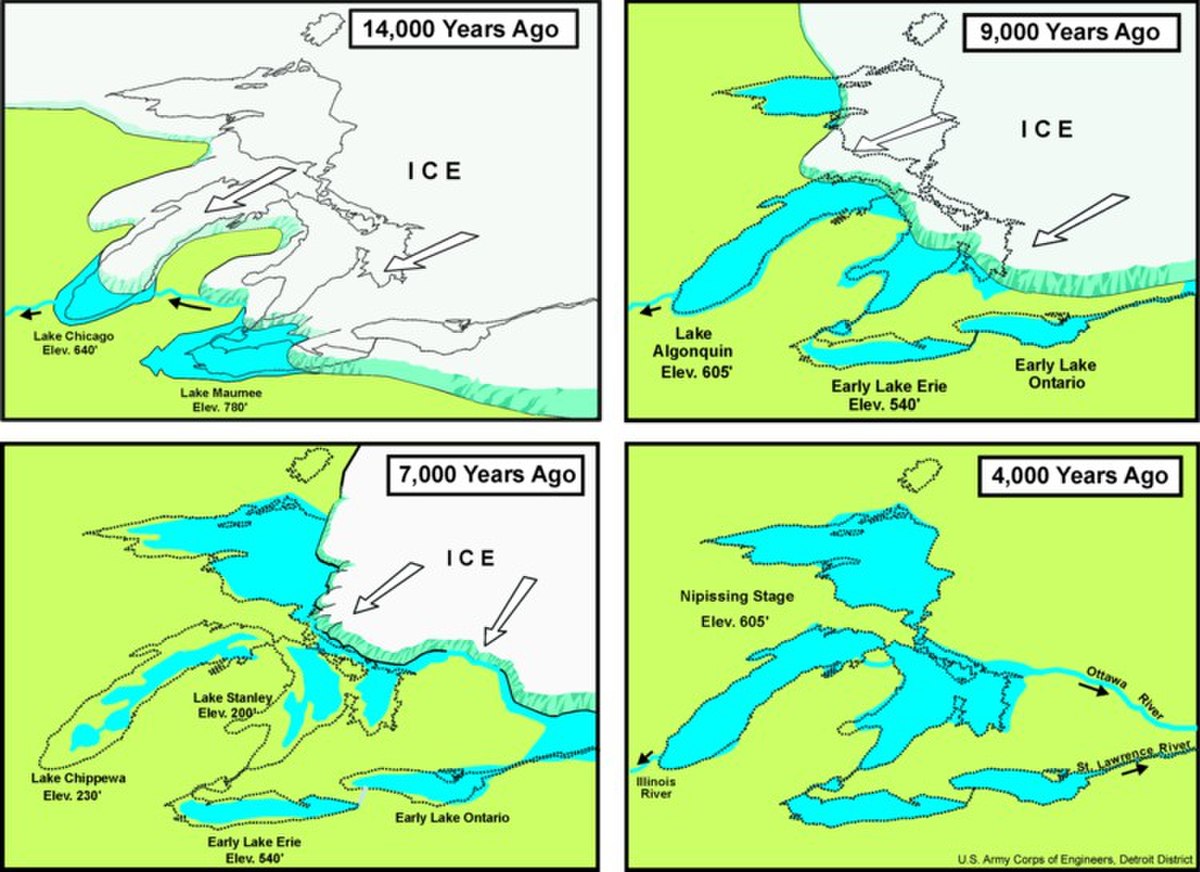

Les Grands Lacs se sont formés à la fin de la dernière ère glaciaire (glaciation du Wisconsin), il y a environ 10 000 ans, quand l'inlandsis Laurentidien recula en laissant de grandes quantités d'eau de fonte.

La région des Grands Lacs fait partie de la grande dépression centrale d'Amérique du Nord s'étendant vers le sud en direction de la plaine du Mississippi.

Écologie

Malgré leur taille, les Grands Lacs ont connu une pollution de l'eau croissante et localement alarmante par les métaux lourds et divers produits chimiques (à partir de Toronto et Hamilton notamment). La non-tarification de l'eau et les bas coûts de l'énergie et du bois, ainsi que les facilités de transport par voie d'eau ont attiré autour des Grands Lacs des usines métallurgiques, des papeteries, des usines chimiques, de production d'automobiles et de nombreux autres produits manufacturés qui ont massivement pollué ces lacs durant plus d'un siècle pour certaines. Des produits rémanents métalliques et des POP liposolubles se retrouvent dans toute la chaîne alimentaire, jusque chez les bélugas et baleines de l'estuaire du Saint-Laurent.

Les lacs reçoivent des sels de déglaçage résultant du déneigement des routes. Ils subissent une eutrophisation d'origine agricole et urbaine (eaux usées) qu'ils ne peuvent dégrader. À ceci s'ajoutent des problèmes écologiques graves et nouveaux liés aux concentrations croissantes de produit affectant la fertilité ou se comportant comme des leurres hormonaux, ou liés à l’introduction d'espèces invasives (Moule zébrée par exemple). En 1980, la Commission mixte internationale Canada États-unis avait identifié 42 sites prioritaires jugés « préoccupants » en raison de la gravité de la pollution de leurs eaux. Il faut aussi lutter contre la pollution de l'air : les pluies qui lessivent les panaches de pollution deviennent acides et contiennent du mercure, des pesticides, des nutriments et de nombreux polluants émis par les usines, les véhicules et les villes : de 90 à 95 % des produits chimiques qui contaminent le lac Supérieur auraient une origine atmosphérique.

Depuis les années 2000, un problème nouveau semble aussi se poser avec l'accumulation dans les sédiments du fleuve Saint-Laurent de la toxine Bt produite par nombre de plantes transgéniques (OGM) abondamment cultivées dans ces régions, alerte un écotoxicologue français, ainsi que le Centre Saint-Laurent d’Environnement Canada et l’Institut de recherche en biotechnologie de Montréal qui ont découvert des concentrations anormales et préoccupantes de toxine Bt s’accumulant dans les sédiments du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure des rivières Châteauguay, Richelieu et Yamaska.

Depuis les accords signés à partir de 1978 entre les États-Unis et le Canada, divers programmes de réhabilitation et de suivi sont en cours pour dépolluer les lacs et décontaminer le fleuve Saint-Laurent, avec les gouvernements, collectivités, écoles et ONG, avec des résultats plus ou moins significatifs selon les polluants. Les émissions acides industrielles ont été fortement réduites, mais d'autres polluants continuent à poser problème.

Géographie humaine

Environ 30 millions de personnes habitent dans le bassin des Grands Lacs. Plusieurs métropoles se situent sur les rives de ces lacs : les plus peuplées sont Chicago, Toronto et Détroit (Michigan) rassemblées dans un espace transfrontalier appelé Main Street America. La région des Grands Lacs est également un bassin industriel important.