Guépard - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Sous-espèces

On distingue 5 sous-espèces de guépards.

- Acinonyx jubatus jubatus (Schreber, 1775) : Essentiel du sud de l'Afrique.

- Acinonyx jubatus raineyi (Heller, 1913) : Kenya, Ouganda, Somalie.

- Acinonyx jubatus soemmerringi (Fitzinger, 1855) : Ethiopie, Tchad, Soudan, Cameroun, sud du Niger.

- Acinonyx jubatus hecki Hilzheimer, 1913 : Afrique occidentale, Sahara. Voir plus bas : guépard du Sahara.

- Acinonyx jubatus venaticus (Griffith, 1821) : désormais limité à l'Iran. Voir plus bas : guépard d'Asie.

La forme Acinonyx jubatus f. rex, le guépard royal semble par certains anciens auteurs considérée à tort comme une sous-espèce supplémentaire. Si certains secteurs géographiques présentent plus d'individus de ladite forme, comme au Zimbabwe, celle-ci peut aussi apparaître "spontanément" dans une portée par le jeu de la génétique.

Le guépard du Sahara

Acinonyx jubatus subsp. hecki (Hilzeimer, 1913)

Exceptionnellement pâle, on le trouve exclusivement dans le désert du Sahara. Il a des taches mais plus espacées que celles des guépards des savanes. C'est une sous espèce, appelée communément guépard du Sahara. Elle a été photographiée pour la première fois le 23 février 2009, en

Le guépard d'Asie

Acinonyx jubatus subsp. venaticus (Griffith, 1821)

Le guépard d'Asie ou guépard d'Iran a la fourrure bien plus claire que son cousin d'Afrique. Il présente d'ailleurs une courte crinière au niveau de la nuque. Seule une cinquantaine de guépards d'Asie survivraient dans les déserts d'Iran et la survie de cette sous-espèce est menacée.

L'espèce et l'homme

Étymologie

- chat-pard - de l'ancien français suivant un emprunt au nom italien gattopardo.

- gattopardo - de l'italien ancien , formé de gatto : « chat », et pardo : « léopard ». Ce nom doit sa célébrité à un roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa il gattopardo, porté à l'écran ensuite par Luchino Visconti. La forme de l'italien moderne est ghepardo.

De sa particularité, exceptionnelle chez les félidés, d'avoir des griffes non rétractiles, vient le nom latin de son genre : Acinonyx, formé lui-même sur le grec akinêsia qui signifie « sans mouvement » et onux qui peut signifier « griffe » ou « ongle ». Le nom latin de l'espèce dont il est le seul représentant est Acinonyx jubatus (du latin jubatus, qui signifie « qui a une crinière »).

Il a également dérivé vers d'autres langues Européennes :

- guepardo - sa forme espagnole,

- guepard - sa forme allemande,

- gepardi - sa forme finnoise.

Il existe néanmoins d'autres origines pour ce nom en Europe, comme par exemple :

- lobotigre - sa forme portugaise, qui signifie loup-tigre.

- cheetah - sa forme anglaise, un emprunt au hindî chita, qui peut signifier « panthère » ou « tacheté ».

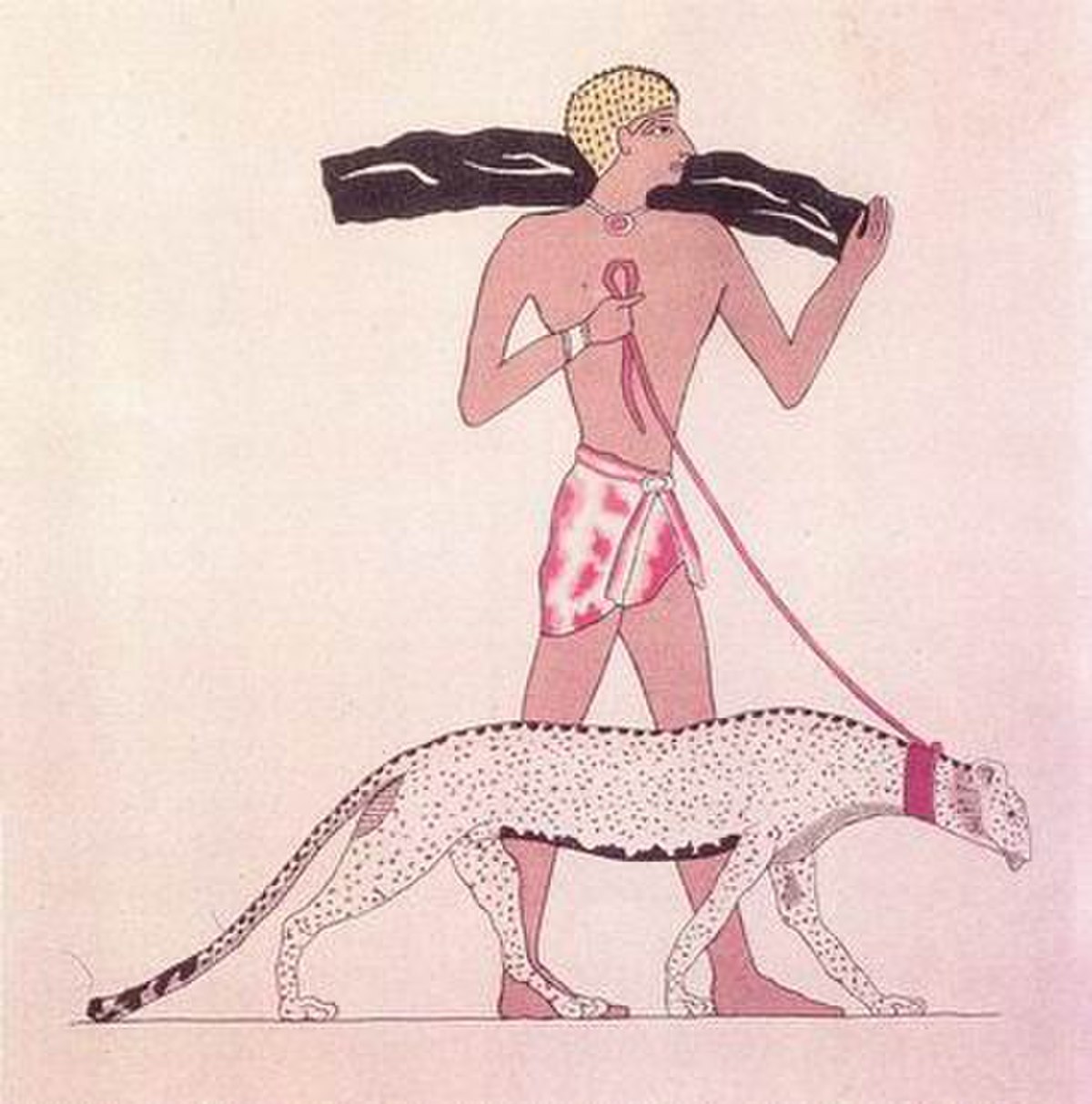

Domestication

Dès le IVe millénaire avant Jésus-Christ, les chasseurs de l'Euphrate ont domestiqué le guépard afin d'en faire un auxiliaire de chasse, tout comme les Égyptiens le firent deux mille ans plus tard. En Europe, au Xe siècle, Guillaume le Conquérant appréciait les chasses à courre originales où le guépard tenait le rôle du lévrier. L'amateur le plus cité reste cependant le Grand Moghol Akbar qui, au XVIe siècle aurait possédé près de mille guépards et traité son favori avec les égards dus à un prince. À la manière des fauconniers, les dresseurs « aveuglaient » le guépard à l'aide d'un capuchon, ne le libérant qu'à l'approche du gibier. Recouvrant la vue, celui-ci se ruait instantanément sur cette cible soudaine. Seuls des animaux sauvages capturés adultes pouvaient êtres dressés. Des populations entières furent ainsi décimées pour le renouvellement des meutes, ce qui fut l'une des causes principales de la raréfaction des guépards, attestée dès la fin du XIXe siècle de la péninsule arabique jusqu'aux Indes, d'où les guépards ont aujourd'hui disparu. Les rares survivants sur le continent asiatique hantent une petite zone de l'Iran occidental, vraisemblablement le seul pays ou l'espèce n'a pas été décimée.

Importance économique

La peau du guépard était autrefois perçue comme symbole de richesse. Aujourd'hui, le guépard a une importance économique croissante dans l'écotourisme. On le trouve également dans les zoos. Des bénéfices sont également tirés de la commercialisation des petits des guépards comme animaux de compagnie. Les jeunes guépards sont achetés illégalement car les lois interdisent la propriété individuelle d'animaux sauvages et/ou menacés d'extinction.

Les guépards étaient auparavant chassés car de nombreux agriculteurs estimaient qu'ils constituaient une menace pour le bétail. L'espèce étant menacée, de nombreuses campagnes ont été lancées pour tenter de concilier l'approche des fermiers et le souhait de protection des guépards.

Les gouvernements des pays où le guépard vit en liberté essayent de modifier l’opinion publique quant au guépard : il n’est pas nuisible si on apprend à vivre avec lui, sa conservation est nécessaire pour l’équilibre écologique.

En outre, le gouvernement namibien est épaulé par la Cheetah Conservation Fund (CCF), qui travaille à prévenir les populations et à aider les fermiers à mieux vivre avec le guépard et ainsi à minimiser leur perte de bétail.