Histoire de la biologie marine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le XVIIIe siècle

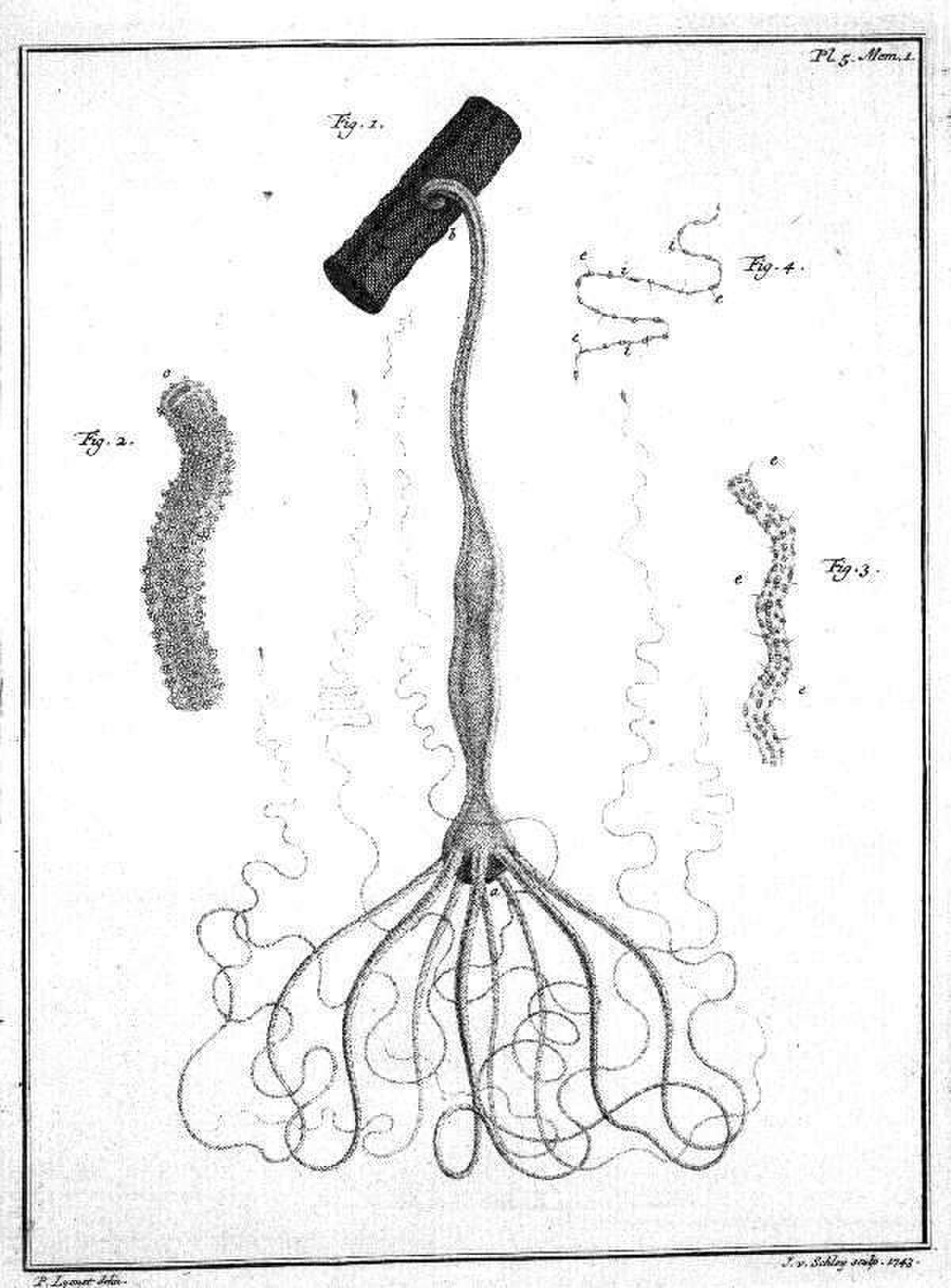

Ce siècle est marqué par plusieurs étapes majeures. On considère souvent le comte Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) comme le fondateur de l'océanographie avec la publication en 1725 de son Histoire physique de la mer. Celui-ci initie à l'histoire naturelle le français Jean André Peyssonnel (1694-1759) qui va découvrir en 1726 la nature animale des coraux, mais sa découverte est d'abord reçue avec un grand scepticisme avant d'être confirmée en 1744 par le genevois Abraham Trembley (1710-1784). Ses Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce à bras en forme de cornes sont discutés par René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), Charles Bonnet (1720-1793) et Lazzaro Spallanzani (1729-1799) : cette controverse passionne l'Europe scientifique.

L'essor des grands voyages d'exploration au XVIIIe siècle (voir l'article sur ce sujet) va entraîner de nombreuses découvertes importantes mais la vie des océans, au-delà de la surface et des rivages, demeure en grande partie totalement inconnue. Il faut cependant citer les travaux très importants de François Péron (1775-1810) sur les méduses. Péron et Charles Alexandre Lesueur (1778-1846) reviennent de leur tour du monde de 1800 à 1804 avec plus de 100 000 spécimens dont de nombreuses nouvelles espèces.

C'est Peter Artedi (1705-1735) qui fournit à Carl von Linné (1707-1778) les éléments pour sa classification des poissons.

Le siècle s'achève avec les premiers travaux de Georges Cuvier (1769-1832) mais surtout de Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) qui vont apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de la classification des invertébrés.

Orientation bibliographique

Publications papier

- Michel Glémarec (2007). Qu’est-ce que la biologie marine ? De la biologie marine à l’océanographie biologique, Vuibert (Paris) et ADAPT (Paris), collection Inflexions : 187 p.

Édité dans une très intéressante collection d'histoire des sciences, Michel Glémarec, fait paraître une histoire de la biologie marine qui fera date.

- Agnès Bériot (1962). Grands Voiliers autour du monde. Les voyages scientifiques 1760-1850, Éditions du Pont Royal (Paris) : 295 p.

- Christian Carpine (2002). La Pratique de l’océanographie au temps du prince Albert Ier, Institut océanographique (Paris) : 331 p.

- Margaret B. Deacon (1997). Scientists and the Sea 16550-1900 : A Study of Marine Science [2e édition], Ashgate Publishing, Limited (Hampshire) : 512 p.

- Eric L. Mills (1991). Biological Oceanography : An Early History, 1760-1960, Cornell University Press (Ithaca) : xvii + 378 p.

- Jean-René Vanney (1993). Le Mystère des abysses. Histoires et découvertes des profondeurs océaniques, Fayard (Paris), collection Le temps des sciences : 522 p.

Sur internet

- (en) BEMON (Biographical Etymology of Marine Organism Names) est un excellent site qui donne quelques éléments biographiques sur un très grand nombre de personnalités liées à l'étude de la biologie marine.

- (en) 2400 ans de malacologie offre une information bibliographique essentielle sur plus de 7 000 malacologistes.

- (fr) (en) Fishbase n'est pas un site historique mais c'est une incontournable base de données sur tous les poissons du monde. À noter une base de données bibliographiques très complète.

Le XXe siècle

L'écologie marine fait l'objet de divers travaux comme ceux du danois Carl Georg Johannes Petersen (1860-1928) sur l'écologie du benthos ou du français Paul Marais de Beauchamp (1883-1977) sur l'écologie intertidale. En 1924, le français Marcel Prenant (1893-1983), s'inspirant, des méthodes mises au point dans le domaine de phytosociologie, étudie les milieux rocheux. Les communautés intertidales sont étudiées par Édouard Fischer-Piette (1899-1988). William Emerson Ritter (1856-1944), le laboratoire (Laboratoire de biologie marine (MBL)) de Woods Hole, dirige l'école d'écologie pélagique des États-Unis.