Histoire de la biologie marine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La biologie marine, c'est-à-dire l'étude de la vie dans les mers et les océans, a contribué à l'avancée des connaissances dans de nombreux domaines : bien sûr en zoologie et en biologie, mais aussi en embryologie, dans le domaine de l'évolution, de l'écologie, etc. Ce dossier est destiné à rappeler les principales étapes de cette histoire et à orienter vers les articles majeurs.

Les origines

La vie des océans a intéressé dès l'Antiquité comme en témoignent les publications d'Aristote, de Pline l'Ancien ou d'Élien. Il faudrait citer en particulier le poème intitulé les Halieutiques d'Oppien de Corycos, un auteur gréco-latin qui vivait au IIe siècle. L'auteur y décrit les techniques de pêche de son époque mais aussi les espèces de poissons pêchées, d'une façon plus ou moins juste.

À la Renaissance, l'auteur le plus important est peut-être Pierre Belon (v. 1517-1564) qui fait paraître L'histoire naturelle des estranges poissons marins, avec la vraie peincture et description du daulphin, et de plusieurs autres de son espèce (1551) suivi de La Nature et diversité des poissons, avec leurs pourtraicts représentez au plus près du naturel (1555). Sa définition du mot poisson est très large par rapport à aujourd'hui : il y rassemble tous les animaux marins y compris la baleine ou l'otarie, des crustacés ou des anémones, l'hippopotame et la loutre de mer (et même le caméléon). Pourtant, ses commentaires, souvent basés sur ses propres observations, sont très bons et surpassent ceux de ses contemporains.

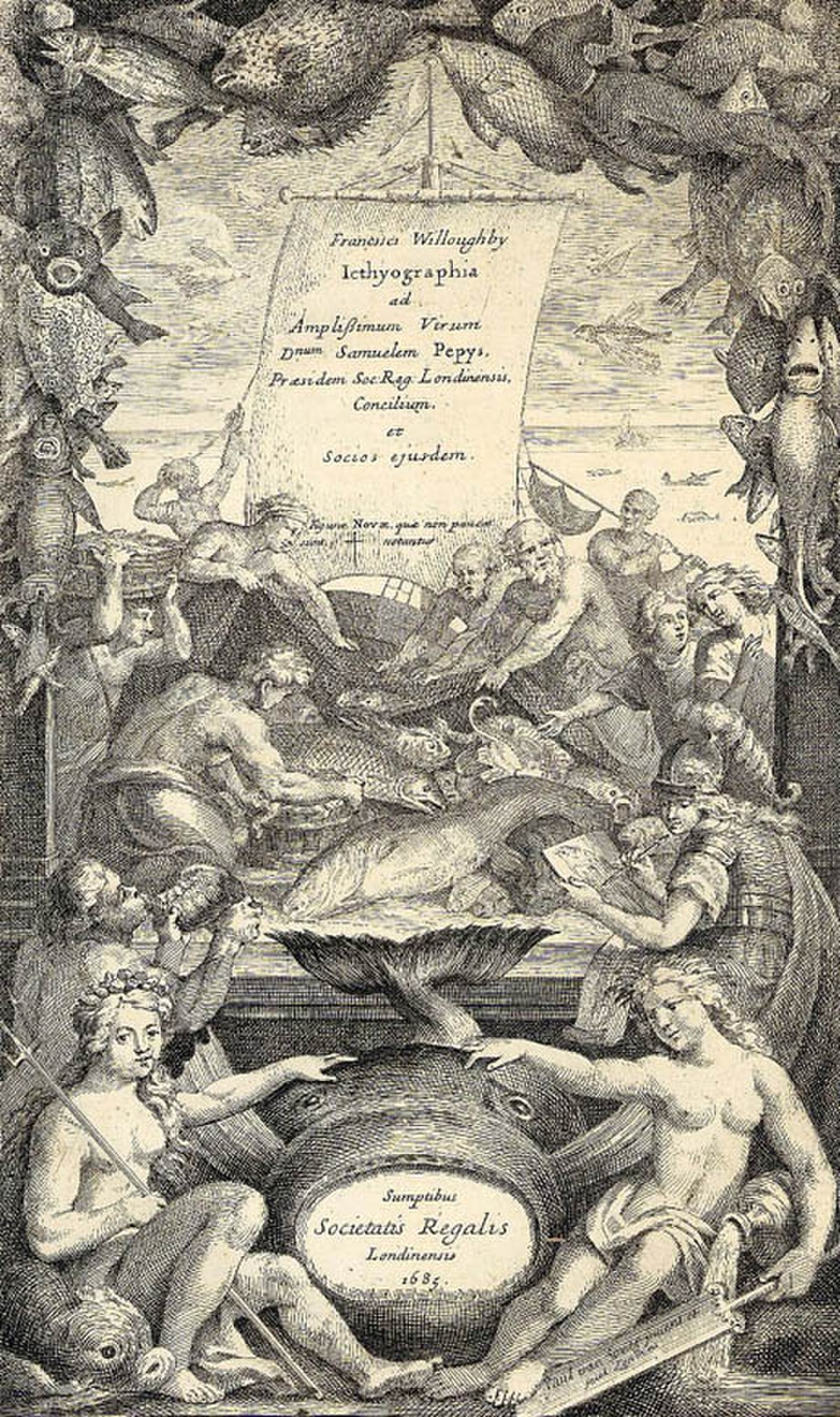

Le XVIIe siècle est marqué par l'œuvre de John Ray (1627-1705) et Francis Willughby (1635-1672). Ces deux hommes se rencontrent à Cambridge et se lient bientôt d'amitié. Ils voyagent ensemble en Europe où ils observent des animaux dans leurs milieux. La prospection des marchés des grandes villes leur permet de découvrir, sur les étals des pêcheurs, de nombreuses espèces nouvelles pour eux. John Ray fait paraître en 1686 De Historia piscium à partir des notes de son ami Willughby. C'est une étape importante car l'ouvrage augmente considérablement le nombre d'espèces connues et surtout propose une classification pour les poissons qui sera exploitée par Peter Artedi (1705-1735).

Le XIXe siècle

Des recherches très populaires

L'étude de la vie des océans est l'occasion d'ouvrages très richement illustrés. Il faut notamment citer l'œuvre de Philip Henry Gosse (1810-1888) en Grande-Bretagne mais aussi Ernst Haeckel (1834-1919) en Allemagne. Cet intérêt est surtout entretenu par la vogue des aquariums, y compris dans les villes loin des mers. De nombreux amateurs participent à la diffusion des connaissances auprès du grand public, comme Sir John Graham Dalyell (1775-1851).

Les mers européennes font l'objet du travail fondateur d'Edward Forbes (1815-1854) que Robert Alfred Cloyne Godwin-Austen (1808-1884) publie de manière posthume sous le titre de The Natural History of European Seas (1859). Les régions zoogéographiques sont pour la première fois clairement décrites à l'exception des zones les plus profondes qui sont décrites sans vie.

C'est Otto Friedrich Müller (1730-1784) qui est à l'origine de l'utilisation de dragues pour l'étude de la biologie des fonds marins (1799). C'est à cette époque que s'engage une sorte de course pour la recherche de preuves de vie de plus en plus loin de la surface. Le suédois Otto Martin Torell (1828-1900) est l'un de ces pionniers : il effectue des dragages sur la côte du Spitzberg à plus de 2 200 mètres. Il en ramène divers invertébrés, il atteint 2 500 dans les eaux arctiques. La pose des câbles sous-marins pour les liaisons téléphoniques apporte à son tour des moissons d'informations. Mais les squelettes de foraminifères et de globigérines qu'on rapporte alors sont l'objet de controverses au sujet de leur origine. Certains, comme l'allemand Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) et l'anglais Thomas Henry Huxley (1825-1895), soutiennent que ces animaux vivent à la surface avant de couler au fond de l'océan après leur mort.

Au-delà de la controverse sur la vie à grande profondeur, c'est aussi sa nature qui suscite un immense intérêt. Le norvégien Georg Sars (1837-1927) découvre un crinoïde que l'on croyait disparu depuis l'ère secondaire. Cela entraîne de nombreuses spéculations : certains supposent que les grandes profondeurs jouent le rôle de sanctuaire pour des espèces ayant disparu des zones les plus proches de la surface.

L'essor de la biologie marine au XIXe siècle

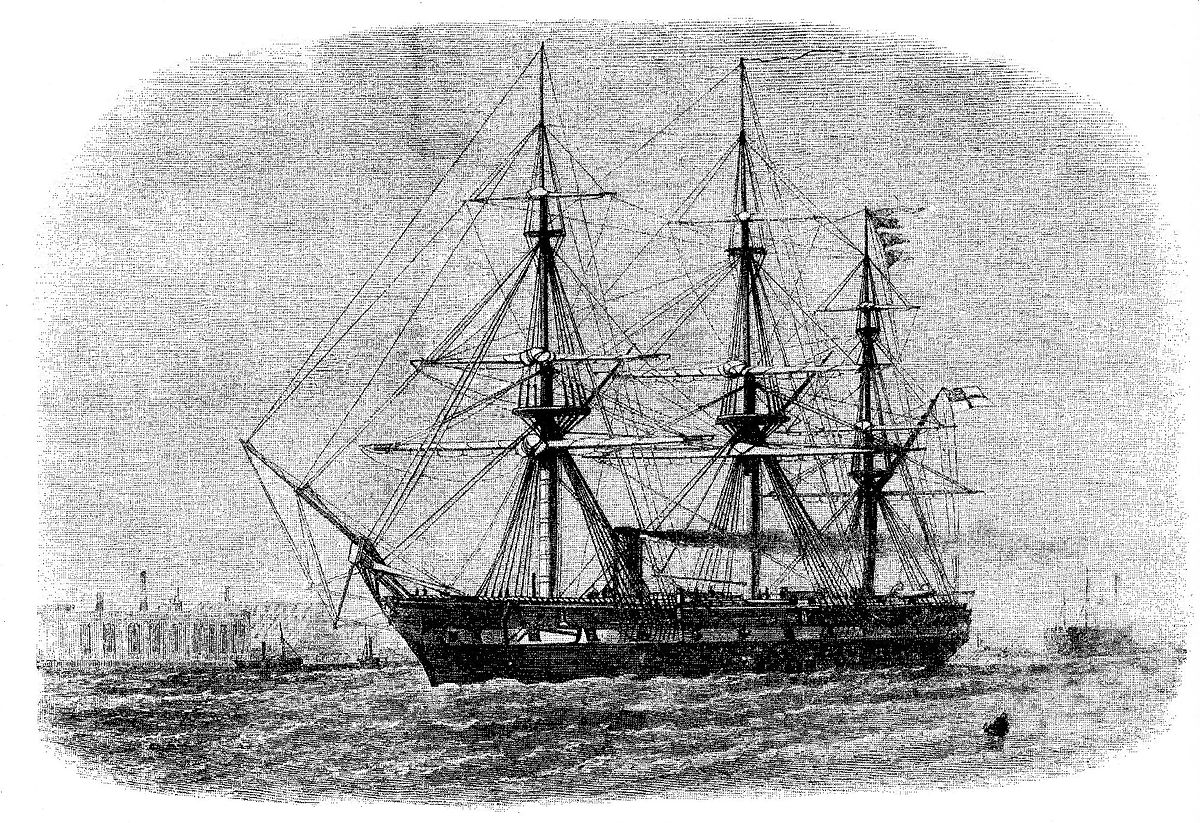

C'est dans ce climat que sont lancées d'immenses expéditions d'exploration des mers. L'une des plus célèbres est celle du Challenger sous la direction de Sir Charles Wyville Thomson (1830–1882). Outre des milliers de nouvelles espèces d'invertébrés, l'expédition réalise un très grand nombre de mesures. C'est le plus long voyage scientifique jamais réalisé, et l'exploitation des spécimens rapportés va mobiliser des scientifiques de nombreux pays : Alexander Emanuel Agassiz (1835-1910) des États-Unis, Albert von Kolliker (1817-1905) de Suisse, Paulus Peronius Cato Hoek (1851-1914) du Danemark, Ernst Haeckel (1834-1919) d'Allemagne, Francis Buchanan White (1842-1894) de Grande-Bretagne, etc.

Cette expédition, et l'intérêt de ses résultats, va susciter de nombreuses vocations (comme celle d'Alexander Agassiz) et faire engager de nombreux programmes de recherche. Comme pour les grands voyages de circumnavigation du XVIIIe siècle, les nations rivalisent pour organiser des voyages d'étude des fonds marins : le gouvernement allemand finance trois voyages entre 1874 et 1899, c'est le cas aussi de l'Italie, de l'Amérique, de la Russie, etc.

Les amateurs, du moins les plus fortunés d'entre eux, ne sont pas en reste. Il faut citer ici le rôle très important du « prince des mers », Albert Ier de Monaco (1848-1922). Il va, durant trente ans, financer des voyages à travers toutes les mers du globe. Les navires qu'il équipe sont parmi les plus modernes de leur époque. La qualité de leurs équipements attire de nombreux scientifiques français : Louis Joubin (1861-1935), Louis Roule (1861-1942), Léon Vaillant (1834-1914), Jean Baptiste François René Koehler (1860-1931), etc. À ceux-ci, viennent s'ajouter l'allemand Karl Andreas Heinrich Brandt (1854-1931), le norvégien Erik Leonard Ekman (1883-1931) et le britannique John Young Buchanan (1844-1925). Les observations vont faire l'objet de 110 volumes dont la parution s'échelonne jusqu'en 1955.

Les stations biologiques

À ces laboratoires flottants, il faut ajouter les stations de biologie marine dont le nombre va rapidement augmenter durant la deuxième moitié du siècle. Des laboratoires étudiant la vie du bord des mers ont été signalés dès le XVIIIe siècle mais ils ne sont presque pas occupés. Leur véritable origine doit être trouvée durant le siècle suivant : en 1843, le belge Pierre-Joseph van Beneden (1809-1894) fonde un laboratoire à Ostende ; en 1859, le français Victor Coste (1807-1873) crée un laboratoire à Concarneau ; en 1869, le français Antoine Fortuné Marion (1846-1900) fonde celui de Marseille ; le russe Alexandr Onufrievich Kowalevsky (1840-1901) dirige le laboratoire créé à Sébastopol ; en 1872, le français Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901) crée la station de Roscoff puis, neuf ans plus tard, celle de Banyuls-sur-Mer ; etc.

Anton Dohrn (1840-1909) est à l'origine d'un des laboratoires les plus prestigieux du XIXe siècle : la Station zoologique de Naples (1872). Le choix de la ville n'est pas fait au hasard. Cette ville attire de nombreux touristes, aussi Dohrn a l'idée de créer, en parallèle à la station, un aquarium payant, les recettes contribuant au financement de l'institution. La ville lui offre des terrains en bord de mer et Dohrn fait construire, sur ses moyens personnels, un laboratoire et une bibliothèque très modernes. Il a l'idée brillante de louer ses équipements à des institutions de recherche du monde entier. Dès lors, le passage à la station de Naples devient une étape habituelle dans la formation de la plupart des biologistes de son époque.

Les découvertes au XIXe siècle

L'un des domaines qui bénéficie le plus des recherches du XIXe siècle est celui des invertébrés marins dont le nombre des espèces connues augmente considérablement. L'étude du développement des embryons (ou embryogénèse) est utilisée par Ernst Haeckel (1834-1919) dès 1866 pour proposer une filiation des différents phylums d'animaux. On retrouve de nombreux embryologistes parmi les biologistes marins, comme le français Yves Delage (1854-1920) qui fait paraître en 1892 une étude sur l'embryogénie des éponges. La station zoologique de Naples va être le lieu de rendez-vous des principaux embryologistes du temps : Alexandr Onufrievich Kowalevsky (1840-1901) y rencontre Élie Metchnikoff (1845-1916). Toujours à Naples, les allemands Theodor Boveri (1862-1915), Hans Adolf Eduard Driesch (1867-1941) et Curt Herbst (1866-1946) et les américains Charles Otis Whitman (1842-1910) et Edmund Beecher Wilson (1856-1939), sont à l'origine de nouvelles théories de l'évolution embryologique.

C'est à partir de l'étude du benthos de la baie de Kiel et d'Helgoland que Karl August Möbius (1825-1908) définit la notion de biocénose. Ses travaux sont à l'origine de l'écologie benthique. L'étude de la biologie marine a une implication pratique : celle de l'évaluation des stocks halieutiques. C'est notamment l'objectif des recherches de Victor Hensen (1835-1924) qui définit le terme de plancton. Ses études sont à l'origine de l'écologie pélagique quantitative. Les herbiers de posidonies sont étudiés par Antoine Fortuné Marion (1846-1900). L'allemand Friedrich Dahl (1856-1929) réalise les premiers prélèvements quantitatifs de benthos en 1893.

Le siècle s'achève avec l'organisation des premières rencontres internationales sur l'exploitation halieutique (la première à Stockholm en 1899). Ces rencontres aboutissent, en 1902, à la création du Conseil international pour l'exploration de la mer.