Jean-Jacques Rousseau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La politique

Sources de la pensée politique de Rousseau

Elles sont nombreuses et se construisent en critiquant et en s'inspirant de Lucrèce, de Hobbes, de Locke, des théoriciens du droit naturel (Hugo Grotius, Pufendorf), de Montesquieu. Il s'est aussi opposé aux Physiocrates, les premiers économistes français, pour qui la création de richesse ne pouvait provenir que de l'exploitation de la terre (physio-cratie = « pouvoir de la terre »). On garde de lui quelques lettres échangées avec Mirabeau père, l'auteur de l'Ami des Hommes. Dès le Discours sur les sciences et les arts, Rousseau affirme son originalité en réfutant la thèse de la sociabilité naturelle de l'homme et en affirmant sa bonté naturelle. La première position le rapproche de Hobbes, qui voyait dans l'homme naturel un être isolé et cherchant avant tout à contenter ses besoins. Mais par la seconde, il se détache du penseur anglais, puisque celui-ci affirmait, reprenant Plaute, que l'« homme est un loup pour l'homme » (homo homini lupus est). Considérant l'agressivité naturelle de l'homme, Hobbes, profondément choqué par la guerre civile et les troubles religieux anglais du XVIIe siècle, réclamait un pouvoir royal absolu confisquant la violence individuelle au profit de l'État ; enthousiasmé par la bonté naturelle, Rousseau, lui, considère que le pouvoir doit venir des individus eux-mêmes. Selon Hobbes, l'homme est mauvais en soi ; selon Rousseau, c'est la société, c'est-à-dire le désir de posséder, de dominer et de paraître, qui a corrompu l'homme.

Rousseau démocrate ?

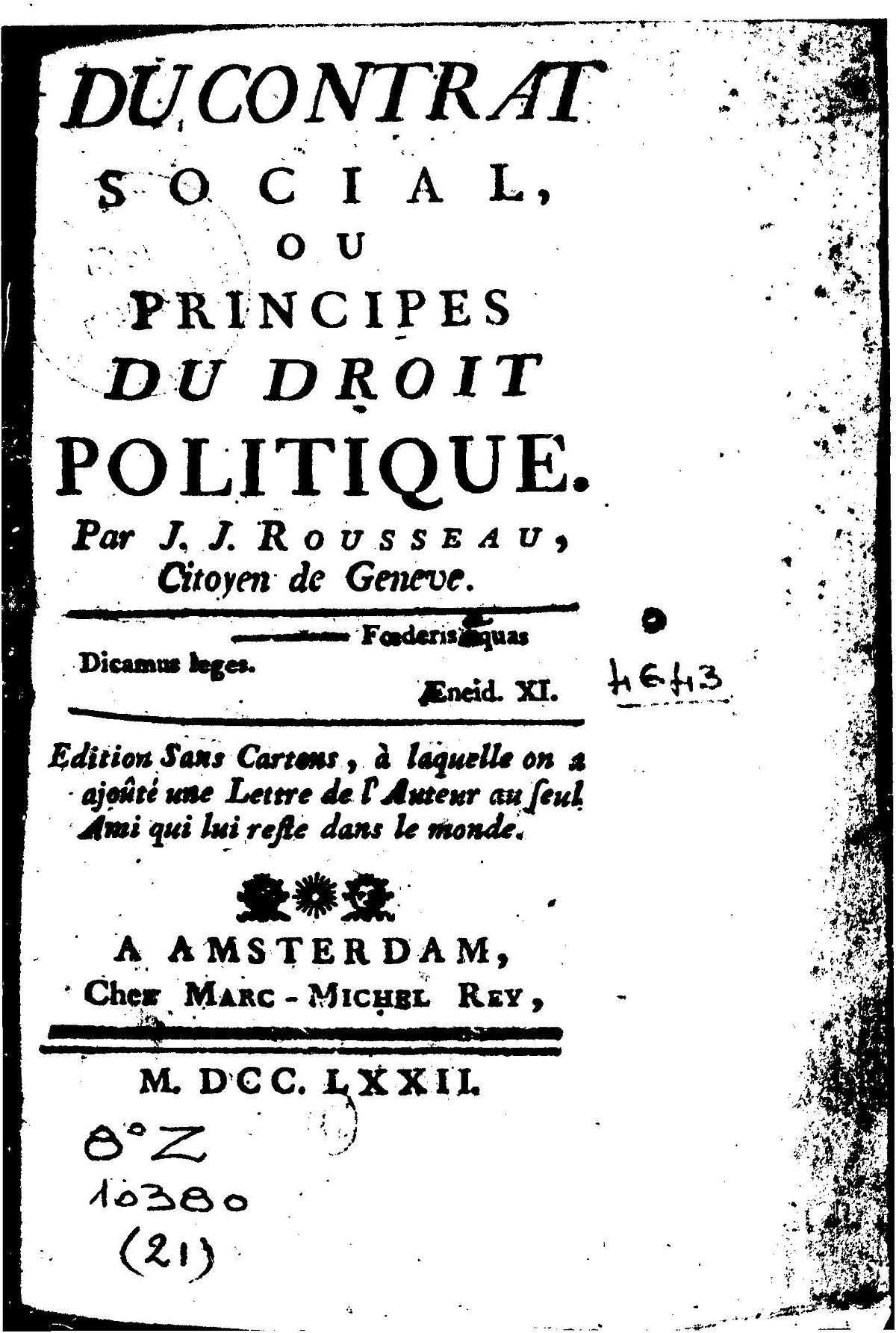

Le Contrat social a parfois été considéré comme le texte fondateur de la République française, non sans malentendus, ou à titre d'accusation de la part des opposants à la République. On s'est surtout attaché à sa théorie de la souveraineté : celle-ci appartient au peuple et non à un monarque ou à un corps particulier. Assurément, c'est chez Rousseau qu'il faut chercher les sources de la conception française de la volonté générale : contrairement aux théories politiques anglo-saxonnes, Rousseau ne considère pas la volonté générale comme la somme des volontés particulières — c'est-à-dire la volonté de tous -, mais comme ce qui procède de l'intérêt commun : « ôtez [des volontés particulières] les plus et les moins qui s'entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale ».

On oublie souvent que Rousseau destinait son Contrat social à de petits États. Il s'inspirait de deux modèles, l'un antique (la cité grecque, notamment Sparte alors tenue pour démocratique), l'autre moderne (la République de Genève). Rousseau s'opposait à l'opinion de la majeure partie des « Philosophes » qui admiraient souvent les institutions anglaises, modèle d'équilibre des pouvoirs loué par Montesquieu et Voltaire. Parmi ses écrits politiques (Livre de poche ISBN 2-253-05593-X) Rousseau a été mandaté par la république de Gènes afin de donner une Constitution à la Corse où le « small is beautyfull » est souligné car il se base sur le fonctionnement institutionnel de la Confédération Helvétique de son époque, il a aussi étudié le fonctionnement du gouvernement de la Pologne. Rousseau s'opposait également avec force au principe de la démocratie représentative et lui préférait une forme participative de démocratie, calquée sur le modèle antique. Se borner à voter, c'était, selon lui, disposer d'une souveraineté qui n'était qu'intermittente ; quant à la représentation, elle supposait la constitution d'une classe de représentants, nécessairement voués à défendre leurs intérêts de corps avant ceux de la volonté générale. En revanche, il s'opposait à la diffusion massive des savoirs, comme le montre son Discours sur les sciences et les arts qui y voit la cause de la décadence moderne. Le modèle de Rousseau est bien plus Sparte, cité martiale, dont le modèle entretenait déjà quelque rapport avec la cité de La République de Platon, qu'Athènes, cité démocratique, bavarde et cultivée. Certains critiques — comme l'universitaire Américain Lester G. Crocker —, particulièrement sensibles au modèle d'autarcie et d'unité nationales de Rousseau, lui ont reproché d'avoir favorisé le totalitarisme moderne. Cette opinion est devenue minoritaire depuis quelque temps, mais elle témoigne de la force polémique qu'ont encore de nos jours les écrits du « Citoyen de Genève » .

Le problème du "contrat social"

La liberté naturelle de l'homme implique l'absence d'engagement ou d'obligation naturelle. Les talents étant répartis inégalement entre les individus, les inégalités apparaissent, puis se développent de plus en plus vite. Dans le Discours sur l'inégalité, Rousseau évoque la progression de l'inégalité : "l'égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre : c'est ainsi que les usurpations des riches, les brigandages des pauvres, les passions effrénées de tous étouffant la pitié naturelle, et la voix encore faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux, et méchants."

Dans le Contrat social, Rousseau cherche le fondement d'une autorité légitime parmi les hommes. Il s'agit pour lui de définir à quelles conditions l'homme peut se soumettre à une autorité, ici de nature politique, sans rien perdre de sa liberté. L'homme étant naturellement libre, ce fondement ne peut être qu'une convention. Comment les hommes peuvent-ils associer leurs forces, sans renoncer pour autant à la liberté ? Tel est le problème du contrat social, énoncée en ces termes : "Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant".