Jean-Jacques Rousseau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Œuvres

Pour toutes les œuvres de Rousseau, l'édition de référence, riche en introductions, notes et variantes, est celle des Œuvres complètes, 5 tomes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Le tome I (1959) comprend les œuvres autobiographiques ; le tome II (1961), la Nouvelle Héloïse, les pièces de théâtre, et les essais littéraires ; le tome III (1964), les écrits politiques ; le tome IV (1969), les ouvrages relatifs à l'éducation, la morale et la botanique ; le tome V (1995) les écrits sur la musique, la langue et le théâtre, ainsi que les textes historiques et scientifiques.

- Projet concernant de nouveaux signes pour la musique (1742)

- Dissertation sur la musique moderne (1743)

- Discours sur les sciences et les arts (1750)

- Rousseau est l'un des auteurs de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont il a rédigé la plupart des articles sur la musique, ainsi que l'article « Économie politique » (publié en 1755 dans le tome V de l'Encyclopédie), plus généralement connu aujourd'hui sous le titre de Discours sur l'économie politique.

- Le Devin du village (1752), opéra représenté à Fontainebleau devant le roi le 18 octobre 1752. C'est un succès. Première représentation à l'Opéra le 1er mars 1753, c'est un désastre.

- Narcisse ou l’amant de lui-même, Comédie représentée par les comédiens ordinaires du roi, le 18 décembre 1752.

- Discours sur la vertu (1750)

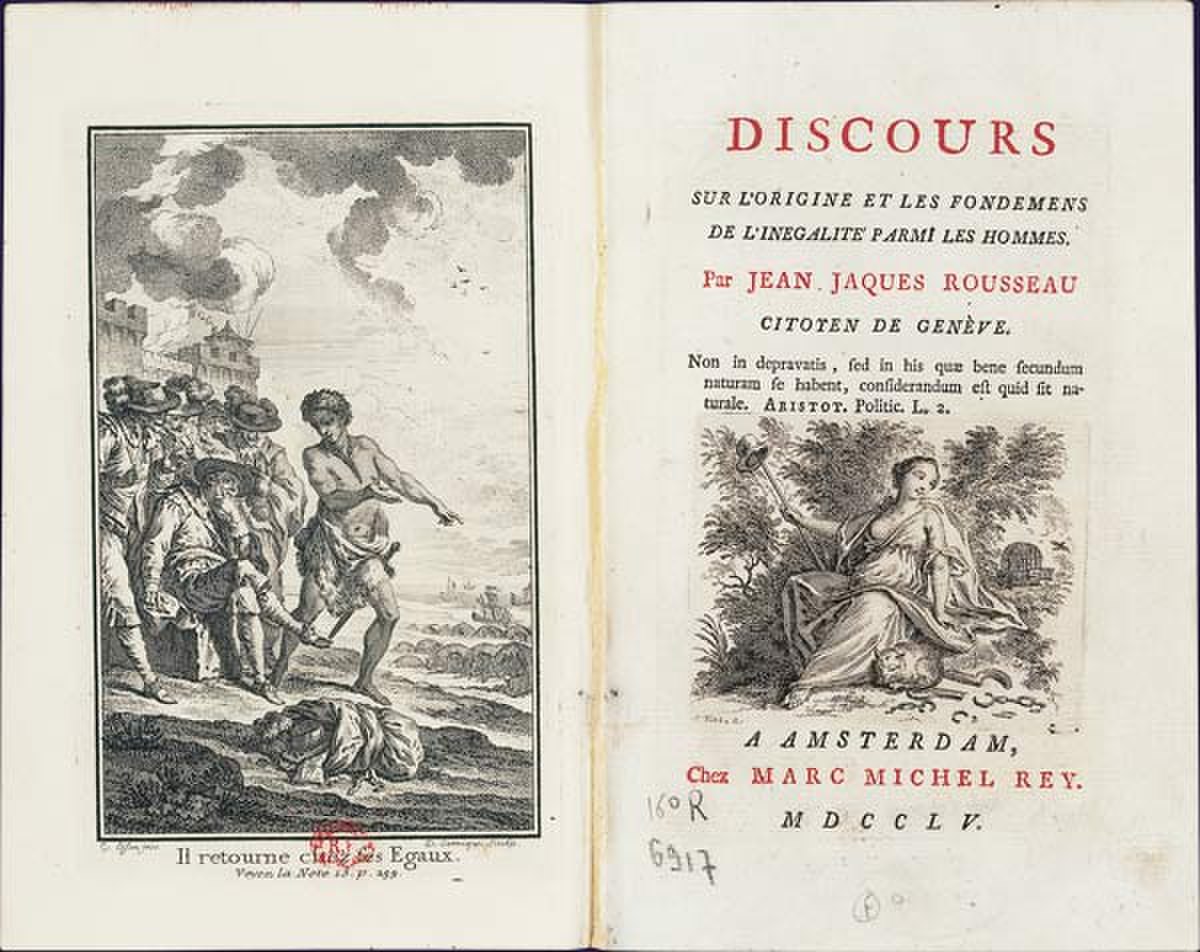

- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755)

- Examen de deux principes avancés par M. Rameau (rédigé vraisemblablement entre 1754 et 1756)

- J.J. Rousseau Citoyen de Genève, à Mr. d'Alembert sur les spectacles (1758)

- Jugement du Projet de paix perpétuelle de Monsieur l'Abbé de Saint-Pierre (automne 1756)

- Lettre sur la providence(1756)

- Lettres morales (1757-1758)

- Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761)

- Du contrat social (1762)

- Émile et Sophie, ou les Solitaires

- Lettres écrites de la Montagne (1764)

- Traductions de Jean Jacques Rousseau

- Émile, ou De l'éducation (1762)

- Lettres sur la législation de la Corse (1764)

- Considérations sur le gouvernement de Pologne (1770-1771)

- Pygmalion (1771)

- Essai sur l'origine des langues (posthume, 1781)

- Projet de constitution pour la Corse (posthume, probablement rédigé en 1765)

- Dictionnaire de musique (commencé en 1755, il paraît à Paris en 1767)

- Les Confessions (1765-1770)

- Dialogues de Rousseau juge de Jean-Jacques (posthume)

- Les Rêveries du promeneur solitaire (posthume)

La musique de Jean-Jacques Rousseau

Un musicien théoricien

La musique fut la vocation contrariée de Rousseau; loin d'être un compositeur aussi brillant que Rameau, il n'en demeure pas moins qu'il a su apporter de nouvelles innovations en musique telles que, par exemple, le Mélodrame (Pygmalion) inspirant notamment Berlioz (Lélio ou le Retour à la vie). Initié par Madame De Warens, il en vécut médiocrement durant son séjour à Paris, gagnant sa vie essentiellement en tant que copiste ( "Je sens combien je vais me nuire à moi-même si l'on compare mon travail à mes règles : mais je n'ignore pas que celui qui cherche l'utilité publique doit avoir oublié la sienne. Homme de lettres, j'ai dit de mon état tout le mal que j'en pense ; je n'ai fait que de la musique française, et n'aime que l'italienne ; j'ai montré toutes les misères de la société quand j'étais heureux par elle: mauvais copiste, j'expose ici ce que font les bons. O vérité! mon intérêt ne fut jamais rien devant toi; qu'il ne souille en rien le culte que je t'ai voué." Article "COPISTE", Dictionnaire de Musique p.125). Rousseau fut l'auteur et compositeur d'un Intermède, Le Devin du village (1752), lequel fut célébré par le roi Louis XV. En conséquence, ce dernier proposa d'offrir une bourse à Jean-Jacques, mais celui-ci la refusa. Ce fut à cette occasion qu'éclata la première dispute entre Rousseau et Diderot, ce dernier le pressant d'accepter l'offre du roi.

En réalité, dans le deuxième Dialogue, Rousseau énumère un acte de Daphnis et Chloé, une seconde musique du Devin du Village, plus de cent morceaux de divers genres, six mille pages copiées de musique de harpe, de clavecin ou solo et concerto de violon, travail de copiste sur six ans, lequel lui permit de vivre. Sans oublier non plus le Dictionnaire de musique édité en 1767, approuvé par Alexis Claude Clairaut (le 15 avril 1765) et très prisé des musiciens européens de l'époque, dans lequel Rousseau reprenait et actualisait, à la demande de Diderot les dizaines d'articles écrits pour l'Encyclopédie . Très influencé d'abord par les écrits harmoniques de Rameau, il était devenu très critique, depuis la Querelle des Bouffons (voir sa Lettre sur la musique française en 1752), à l'égard de l'harmonie.

Il décida notamment d'adapter un air à la pièce Avril de Rémy Belleau.

Avril page 2 |

Média:Avril.mid

Durant sa période chambérienne, il a imaginé un nouveau système de transcription des notes de musique.

Un théoricien notoire

On retrouve toute cette problématique philosophique entre harmonie et mélodie développée dans l'Essai sur l'origine des langues (sous-titré Où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale). Jean-Jacques Rousseau place la mélodie avant la musique, car elle permet l'humanisation du naturel en l'homme, alors qu'il dénie à l'harmonie toute valeur d'émotion. La mélodie n'est que la transcription des passions humaines qu'expriment par leur chant les hommes, définis spécifiquement par leur perfectibilité, c'est-à-dire leur capacité à évoluer, à acquérir et développer toutes leurs faculté et leur imagination, en improvisant leur histoire dans une temporalité non préétablie par une quelconque harmonie plus ou moins pythagoricienne. C'est sans doute grâce à Rousseau que la musique et la chanson populaires ont continué et renouvelé une tradition mêlant poésie et chant qui aurait été à l'origine des langues dans une improvisation qui n'est qu'une conséquence du développement de la perfectibilité et de l'imagination propre au paradigme de l'humain et de la mélodie.