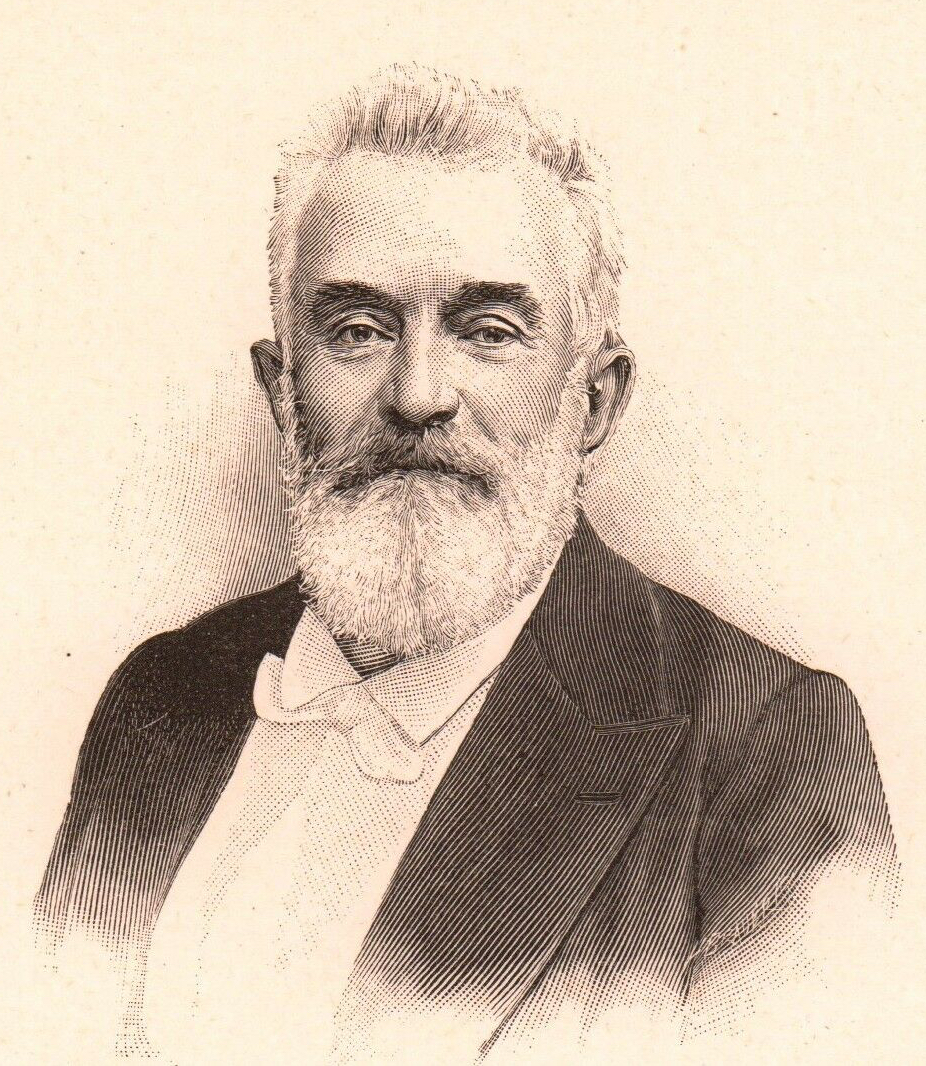

Jean Marie de Lanessan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Jean-Marie Antoine Louis de Lanessan, né à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) le 13 juillet 1843 et mort à Écouen (Val-d'Oise) le 7 novembre 1919, est un naturaliste, médecin et homme politique français

Biographie

Il fut professeur à la faculté des sciences de Paris, député radical (1881-1891 ; 1898-1906), gouverneur général de l'Indochine (1891-1894), ministre de la Marine dans le cabinet Waldeck-Rousseau (1899-1902).

Après avoir commencé des études de médecine à Bordeaux, il entra à l'Ecole navale de Rochefort, d'où il sortit aide-médecin. Huit ans durant, il navigua au large de l'Afrique et de la Cochinchine. N'ayant pu obtenir de servir sur l'escadre de la Baltique, en 1870, il démissionna de la Marine et fit la guerre comme chirurgien major des mobilisés de la Charente inférieure. Docteur en médecine en 1872, agrégé d'histoire naturelle en 1876, il assura les cours de zoologie à la faculté de médecine de Paris, tout en collaborant à la Revue Internationale des sciences biologiques.

Candidat autonomiste, il fut élu conseiller municipal de Paris en 1879. Il soutint la pétition de Rochefort pour élever un monument aux combattants de la Commune. En 1881, il fut élu député du Ve arrondissement et siège à l'extrême-gauche avec Henri Maret, menant un groupe libertaire qui refuse parfois de voter avec le radical Clemenceau.

En octobre 1881 il fonda Le Réveil, journal quotidien, qu'il abandonnait pour La Marseillaise quelques mois plus tard. Il dirigea, en outre, la revue Science et nature. Libre-penseur, franc-maçon et radical, il signa, en 1882, un projet de loi visant à supprimer la référence à Dieu dans le serment judiciaire. Il prit également part à toutes les discussions relatives à l'enseignement primaire et secondaire.

S'étant rapproché des opportunistes, il fut réélu, en 1885, député de la Seine sur une liste de concentration républicaine. Il vota pour l'expulsion des princes. L'année suivante, une mission de visite des territoires d'outre mer lui fut confiée. Nommé gouverneur général de l'Indochine, en 1891, il acheva la « pacification » du Tonkin. Rappelé en France, en 1894, il ne retrouva pas tout de suite un siège de député. D'abord battu lors d'une élection partielle à Lyon, en 1897, il dut attendre l'année suivante pour être élu, dans la même circonscription, dès le premier tour.

Si Lanessan ne joua qu'un rôle effacé dans l'Affaire Dreyfus, il n'en fut pas moins un dreyfusard bon teint. En 1897, il fut l'un des premiers, avec Clemenceau et Gabriel Monod, à apporter son soutien à Scheurer-Kestner. Lors d'un d'un dîner, chez lui, le capitaine Freystaetter, l'un des juges du premier conseil de guerre, fit part de son trouble concernant la condamnation de Dreyfus. Le 7 juillet 1898, pourtant, avec l'ensemble des députés, Lanessan se prononça pour l'affichage du discours du ministre de la guerre, Cavaignac, qui croyait avoir démontré de manière irréfutable, à l'aide de ce que l'on ne savait pas encore être le faux Henry, la culpabilité de Dreyfus. La révision ayant finalement été décidée, il vota, le 1er mars 1899, contre le dessaisissement de la Chambre criminelle au profit de la réunion des trois Chambres de la Cour de cassation. En dépit du "coup d'Etat judiciaire" que constituait le dessaisissement, le jugement de 1894 fut cassé, le 3 juin 1899. Lanessan se prononça pour l'affichage de l'arrêt de la cour de Cassation.

La crise politique qui suivit l'agression du président Émile Loubet à l'hippodrome d'Auteuil déboucha sur la formation du gouvernement de Défense Républicaine de Waldeck-Rousseau. Lanessan s'y vit confier le portefeuille de la Marine. C'était l'un des trois francs-maçons du cabinet (de 1900 à 1903, il fut conseiller de l'ordre du Grand Orient de France). Dans les jours qui suivirent le verdict de Rennes et la fameuse réunion au ministère du Commerce où Mathieu Dreyfus se laissa convaincre de demander à son frère d'accepter la grâce présidentielle et de retirer son pourvoi en révision, Lanessan et Georges Leygues téléphonèrent à Joseph Reinach. Ils le supplièrent - avec succès - d'obtenir de Mathieu Dreyfus qu'il libère Millerand de sa promesse de démissionner si la grâce n'était pas immédiatement signée, promesse que les hésitations de Loubet le contraignaient à exécuter.

La crainte d'un coup d'Etat militaire rendait le poste de la Marine presque aussi sensible que celui de la guerre. Les officiers de Marine avaient la réputation d'être majoritairement réactionnaires et cléricaux. Lanessan, comme il était dans son tempérament, fit preuve de modération dans son souci de démocratiser la Marine. Certes, il plaça la Commission d'avancement dans la compétence du ministre mais il ne modifia pas le tableau et se contenta de timides mesures de laïcisation (suppression du vendredi saint sur les navires, neutralité confessionnelle des officiers). Son souci premier était le relèvement de notre flotte, dont l'alerte de Fachoda avait révélé le piètre état. De ce point de vue, il fut l'un des grands ministres de la Marine de la IIIe République. Rompant avec les doctrines navales de la Jeune Ecole, qui donnaient la priorité aux petites unités, il fit adopter par le parlement, en 1900, un programme cohérent de construction navale comprenant six cuirassés.

Ayant quitté le pouvoir en juin 1902, il se montra très critique envers son successeur rue Royale, Camille Pelletan, qui ne faisait pas preuve de la même retenue que lui dans ses rapports avec les amiraux et qui en était revenu aux conceptions de la Jeune Ecole"". Le président du Conseil, Emile Combes lui-même n'échappait pas à ses reproches. Devenu, en 1904, directeur du Siècle - prestigieux journal qui, lors de l'Affaire, était comme un organe officieux de la Ligue des droits de l'homme - il mena campagne pour une conception libérale de la Séparation, et contribua ainsi à l'échec du projet sectaire conçu par Combes.

Battu à Lyon en 1906, il fut élu député de Rochefort en 1910, mais à nouveau battu en 1914. Il mourut dans sa propriété d'Ecouen, le 7 novembre 1919. Les hauts et les bas de sa carrière parlementaire ne l'avait pas empêché de poursuivre une réflexion philosophique, entreprise dans les années 1880, à la croisée de l'épistémologie, de la morale, de la sociologie et de la politique. L'originalité de sa pensée consiste à avoir tenté de concilier le darwinisme - alors récupéré par la droite révolutionnaire pour valider la thèse de l'inégalité des races - avec les principes de 1789 : "Il sort [des] mains [de la nature] des individus plus forts ou plus faibles. […] Il n'en est jamais sorti qu'elle eût institué propriétaire ou souverain d'un autre."