Marsouin commun - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Menaces et mesures de protection

On ignore l'effectif actuel des marsouins, mais on présume qu'il est considérable si l'on considère tout le globe. Ce qui pose davantage problème est la survie de certaines populations régionales, particulièrement celles de la mer Noire et de la mer Baltique. Pour la mer Baltique, on estime l'effectif dans la partie ouest de 800 à 2 000 individus, et pour la partie est entre 100 et 600 individus. L’International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources considère cette espèce comme vulnérable.

Le marsouin est, pour tous les états européens, couvert par les lois de protection de la Nature et figure à l'annexe II de la Convention de Washington. La ré-introduction, le transport et la mise en captivité sont d'ailleurs interdits au titre de la législation Union européenne.

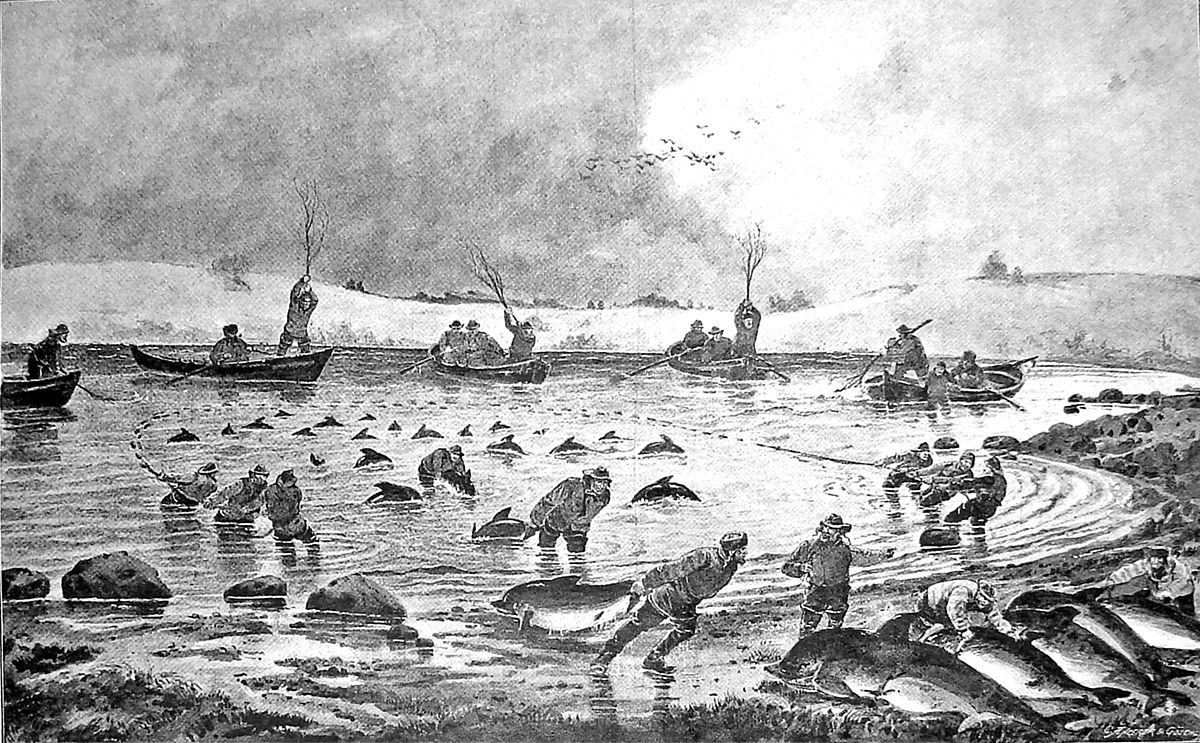

La chasse aux cétacés

On pêchait déjà le marsouin au Moyen Âge. Les premiers témoignages viennent du duché de Normandie, où cette activité est attestée depuis 1098. Les « Walmanni », qui menaient des pêches organisées, se partageaient le littoral.

À Middelfart, en Fionie, la pêche au marsouin était pratiquée depuis 1500. Elle s'exerçait à l'initiative d'une guilde de « chasseurs de marsouins » (Marsvinsjaeger-Langet), impliquant dix navires d'un équipage de trois hommes chacun. Le règlement était sévère et s'appuyait sur des ordonnances royales. Finn écrivait à ce propos(1878):

- « Chaque année, le deuxième jour de Noël après la messe, la corporation en assemblée plénière présidée par le maire, élit un doyen, lequel à son tour désigne quatre assesseurs et un suppléant, qui ont à charge de nommer le meilleur de la corporation, et de veiller au respect des statuts... »

Le marsouin faisait l'objet d'une exploitation commerciale aussi bien dans les Flandres, en Manche, que le long des côtes danoises, allemandes et polonaises. Comme dans le cas du Middelfart ci-dessus, les prises étaient sérieusement réglementées. C'est ainsi que pour les Polonais, il fallait verser deux marks par ans au maître des pêcheries en exercice pour la capture d'un « poisson-dauphin ». Les prix du marché furent fixés à Königsberg vers 1379. Pour tous ces pays, la pêche au cétacé ne constituait qu'un à-côté pour les pêcheurs et n'était pratiqué que par un petit nombre de professionnels.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle on pêchait entre 1 000 et 2 000 animaux par ans, puis ce nombre décrut à 320 prises par ans jusqu'en 1944. Aujourd'hui, la pêche commerciale du marsouin se pratique essentiellement en Mer Noire, car elle est interdite dans les autres pays d’Europe. Les marsouins, comme les autres petits cétacés, ne constituent plus aujourd'hui pour les pêcheurs que des prises accessoires, bien que le total des prises monte certaines années jusqu'à 4 000 individus. Les marsouins se prennent dans des filets dont ils ne peuvent plus s'échapper, si bien qu'ils meurent étouffés par manque d'oxygène.

Pollution des mers

L'aggravation de la pollution des océans est aujourd'hui la principale menace pesant sur le marsouin. La pollution la plus redoutable pour cette espèce est celle aux métaux lourds tels que le mercure, le plomb ou le cadmium qui se fixent dans la muscles et le foie des cétacés. Les polluants lipophiles comme les PCB ou le DDT (dont les concentrations continuent de diminuer) se fixent dans les tissus adipeux. Les résidus de goudrons et les gouttes séparées des traînées d'hydrocarbures provoquent une nécrose du derme et, ajoutés aux autres causes d'intoxication, conduisent à un affaiblissement général de l'animal, ce qui contribue à accroître le nombre de marsouins affectés par les maladies et les parasites. Des teneurs en PCB de plus de 70 ppm (parties par million) peuvent provoquer la stérilité des phoques et des marsouins, et cette teneur, on la trouve dépassée chez un nombre non négligeable de marsouins. Du reste, la plus forte concentration en PCB mesurée dans les tissus d'un marsouin remonte à 1976 et s'appréciait à 260 ppm.

L'augmentation de la pollution sonore dans les mers est une autre menace sérieuse pour les cétacés. En 2007, un consortium pétrolier envisageait de produire des ondes sonores d'une puissance de 180 dB autour du plateau sous-marin du Dogger Bank en Mer du Nord par salves régulières au canon à air comprimé pour la prospection de pétrole et de gaz naturel (technique dite de « sismique-réflection »). Les associations de protection de la nature craignaient que cette pollution sonore chasse les cétacés de leur habitat. Le déminage en mer présente aussi une source de danger considérable pour ces mammifères. Enfin, le bruit des bateaux à moteurs, qui perturbe les fonctions d'orientation de ces animaux, constitue un facteur de stress considérable pour les cétacés vivant près des côtes.