Masque anti-gaz - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Etanchéité

Le contrôle de l'étanchéité du masque peut se faire à l'aide du gaz banane, c'est le cas dans l'armée suisse.

Historique

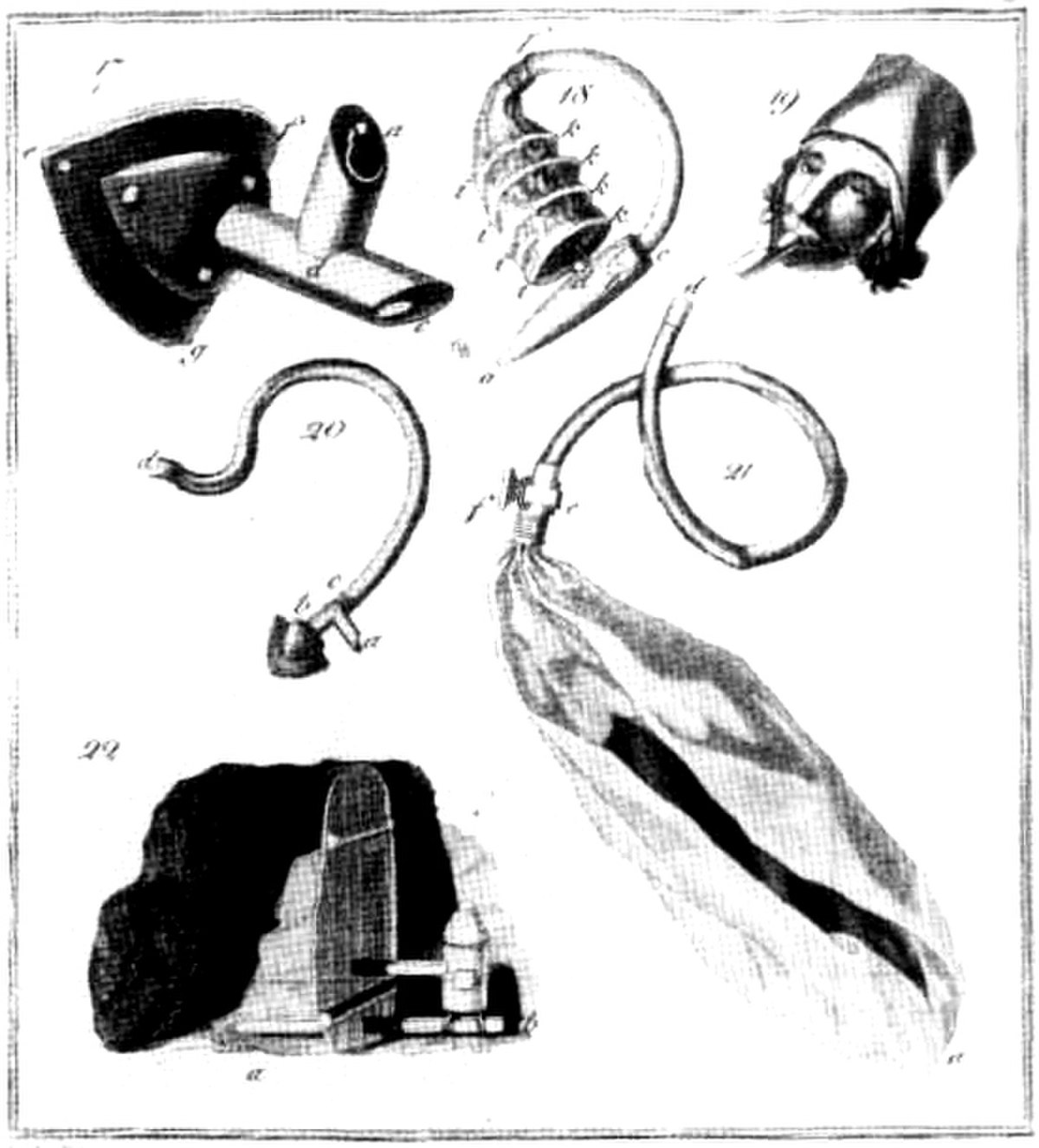

Des brevets ont été déposés pour des masques en 1887 mais le dispositif est plus ancien. En 1799, Alexander von Humboldt, un ingénieur dans l'industrie minière de Prusse, inventa un appareil respiratoire pour les mineurs.

Première Guerre mondiale

Peu avant la guerre en 1912, un inventeur afro-américain, Garrett A. Morgan, avait créé le Safety Hood and Smoke Protector et déposé un brevet en 1914. Son système, simple, comportait un morceau de coton avec deux tuyaux qui pendaient et récoltaient l'air près du sol. Des éponges mouillées étaient insérées près de la sortie des tuyaux pour augmenter la qualité de l'air. Morgan fut acclamé en 1916 quand lui et son frère, ainsi que deux autres volontaires, utilisèrent son appareil pour sauver des hommes restés prisonniers dans des galeries.

Au début de la Première Guerre mondiale lors de la seconde bataille d'Ypres, une unité canadienne utilisa un système de fortune pour se protéger du chlore sous forme gazeuse qui était employé par les Allemands. Les soldats urinaient ou déversaient de l'eau avec du bicarbonate de soude sur des chiffons et les plaçaient sur leur visage. L'ammoniac contenu dans l'urine réagissait avec le chlore en produisant des chloramines et limitait ainsi les effets du gaz.. Le coton imbibé dans de l'urine et maintenu par diverses méthodes restait l'un des meilleurs moyens pour se protéger mais il s'avérait peu pratique au combat. Des compresses (baillons) de coton et des cagoules de toiles imbibées de thiosulfate de sodium furent ensuite utilisées, jusqu'à ce que des masques plus "couvrants" soient nécessaires avec l'invention de l'ypérite et d'autres gaz attaquant la peau. Les masques anti-gaz destinés à améliorer la condition des soldats furent développés et mis en service à partir de juillet 1915.

En raison des pénuries causées par la guerre, et de l'urgence de se protéger des nouvelles armes chimiques, la recherche de nouveaux procédés et matériaux était intensive. Le coton qui était utilisé dans les masques fut remplacé par le cellucoton, le précurseur du Kleenex.

En 1915, le docteur Cluny MacPherson du Royal Newfoundland Regiment, consultant sur les gaz de combats à Gallipoli, mit au point un masque en utilisant un casque, de la toile et des ouvertures pour les yeux avec une protection transparente et traitée contre le chlore. Ce modèle fut le premier masque utilisé par l'armée britannique.

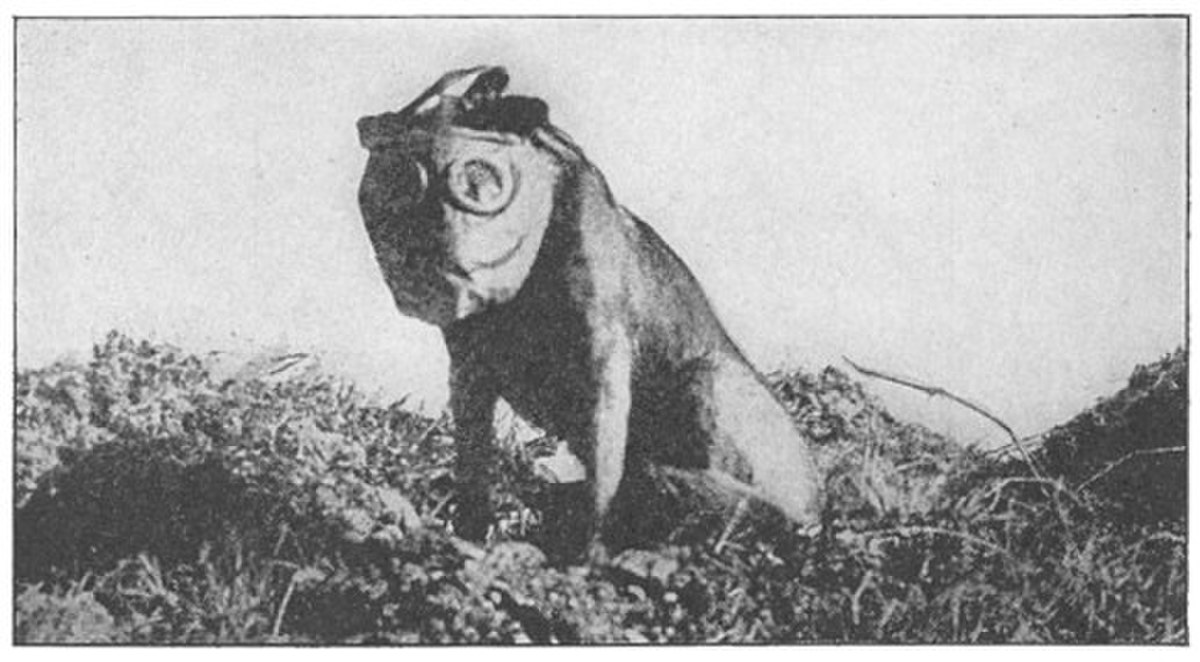

L'inventeur du filtre à charbon actif fut le Russe Nikolay Dimitrievich Zelinskiy en 1915 qui cherchait un moyen pour filtrer le chlore utilisé par les Allemands. En 1916, les masques du russe furent introduits dans les armées des pays de la Triple-Entente. Des modèles furent conçus pour les animaux qui étaient également exposés aux gaz, en particulier les chiens de secours et mascottes et les chevaux de trait.

Évolution des masques

Après la Première Guerre mondiale, le développement du masque à gaz a continué à suivre les évolutions technologiques de l'art de la guerre, en essayant de combattre des substances de plus en plus complexes et dangereuses. L'arrivée des armes atomiques a forcé les chercheurs à trouver des solutions pour lutter contre les poussières radioactives. Toutefois, le masque n'est qu'un composant d'une protection plus vaste. En effet, certains agents peuvent provoquer des dégâts par contact avec la peau non-protégée (gaz moutarde par exemple) et nécessite une combinaison complète. Pour des raisons liées à la protection civile ou à leur propre protection, les gens achetèrent des masques en pensant que cela était suffisant en cas d'attaque chimique, nucléaire ou biologique. En réalité, le masque ne sert qu'à protéger les voies respiratoires.

La plupart des masques militaires sont conçus de manière à lutter contre un large spectre d'agents toxiques. Certains modèles peuvent recevoir diverses cartouches ou des extensions sur les filtres, permettant ainsi de s'adapter à un agent spécifique. Les masques militaires comportent aussi un système pour pouvoir boire, via un tube relié à une gourde. Divers accessoires firent leur apparition dans les masques : systèmes de communication, filtres montés à gauche ou à droite du masque pour permettre le tir avec un fusil, verres corrigés pour les porteurs de lunette.

Les masques utilisés dans le civil ont des filtres moins complexes. Ils ne se concentrent en général que sur un type de substance comme par exemple le gaz lacrymogène, les produits chimiques sur les sites industriels ou un agent pathogène spécifique lors d'épidémies. Ils sont plus légers et moins coûteux que leurs homologues militaires.

Même si l'entraînement avec le masque à gaz et l'équipement performant présent au sein des armées permet d'éviter des pertes sur le terrain lors d'attaques avec des agents toxiques, le masque et la combinaison n'en demeurent pas moins des éléments encombrants qui limitent l'action et l'efficacité du soldat. Le masque à gaz doit en plus être correctement posé pour assurer un bon fonctionnement. Dans le feu de l'action, il peut se déchirer ou être endommagé et ne plus assurer de protection. Le soldat avec un masque a une capacité physique amoindrie car l'apport en oxygène est inférieur à la normale. Psychologiquement, le risque d'une attaque chimique peut affecter les troupes.