Pic du Midi de Bigorre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Radio et télévision

En 1926-1927 sont installées au pic deux pylônes de 25 m de haut, qui supportent une antenne de radiodiffusion.

Un émetteur de télévision est installé en 1957. Il commence ses émissions le 14 septembre.

Lors de la construction du bâtiment interministériel, un nouvel émetteur est installé. Il dispose d'une antenne de 104 m de haut (visible sur la photo ci-contre). Ses émissions commencent en 1963.

Cet émetteur diffuse des émissions de radio FM et de télévision (analogique et désormais numérique). Il dessert une importante partie du sud-ouest de la France, soit un septième du territoire national.

| Vue depuis les alentours de Tarbes |

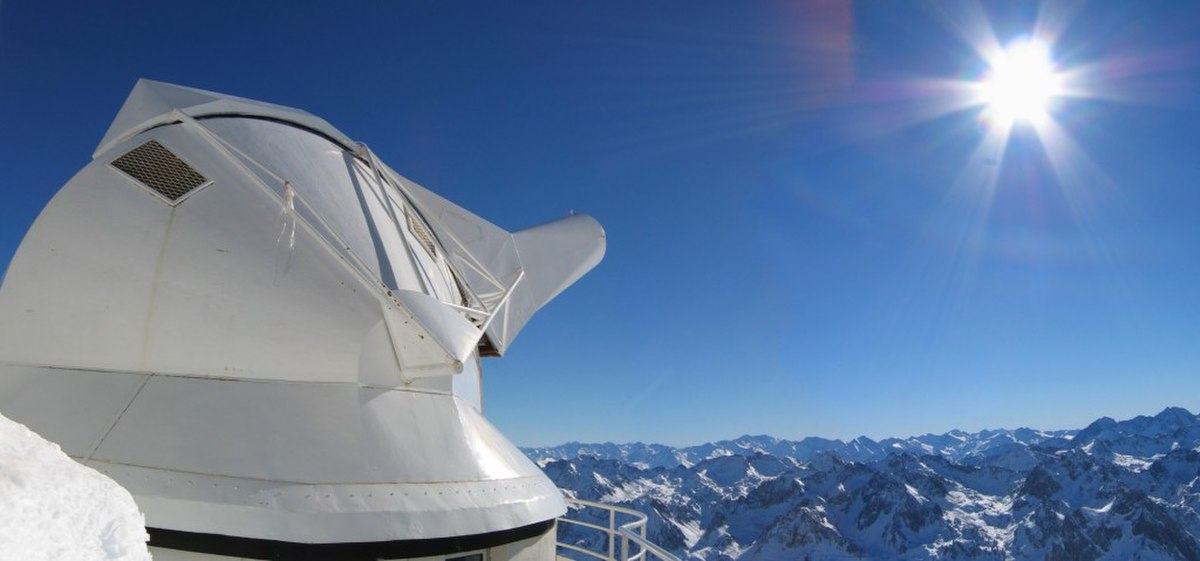

L'observatoire

L'observatoire astronomique est un haut lieu d'observation et de recherche. La météorologie puis l'astronomie ont été les principales motivations de la création de cet observatoire.

L'astronomie est encore à l'heure actuelle le domaine d'investigations scientifiques le plus important au pic du Midi. L'observatoire est rattaché à l'Observatoire Midi-Pyrénées. C'est une UFR de l'université Paul Sabatier (Toulouse III).

Histoire

Dès le tout début du XVIIIe siècle, le sommet du pic est connu pour être un lieu d'observations astronomiques. On sait que François de Plantade monte au pic à plusieurs reprises : il étudie pour la première fois de façon scientifique la couronne solaire lors de l'éclipse de 1706. il remonte en 1741 pour y effectuer des mesures barométriques dans le but de dresser une carte des diocèses du Languedoc. Le 26 août, gravissant à nouveau la montagne, il meurt au col de Sencours, sextant au poing, en s'exclamant : « Ah! que tout ceci est beau ! »

Ces mesures sont suivies, dès 1774, par celles de Monge et d'Arcet qui montent au pic pour y étudier la pression atmosphérique.

La construction de l'observatoire a débuté dans les années 1870, sous la direction du général Charles du Bois de Nansouty, et de l'ingénieur Célestin Vaussenat. Les premiers terrassements au sommet commencent en 1875. Les premiers locaux sont achevés le 8 septembre 1882.

Par la suite, ces locaux ont été grandement complétés : nouvelles terrasses, nouvelles coupoles, nouveaux bâtiments d'habitation.

L'électricité arrive au sommet en 1949. Auparavant, les équipements électriques étaient alimentés par un ensemble de batteries et un groupe électrogène.

Un premier téléphérique, dédié au transport du personnel, est installé en 1952, ce qui permet d'atteindre le sommet en toute saison.

En 1959-1962 est installé le bâtiment interministériel, qui regroupe les activités d'astronomie, de météorologie, de télévision et de navigation aérienne.

En 1994, l'État envisage la fermeture de l'observatoire. La région Midi-Pyrénées se mobilise, et crée un syndicat mixte pour la réhabilitation du site. Le projet prévoit une réhabilitation des installations scientifiques, ainsi que l'ouverture au public d'une partie du site. Ainsi, le téléphérique de service est remplacé par un nouveau téléphérique capable d'accueillir le grand public. D'importants travaux sont engagés à partir de 1996 ; le site, dans sa version rénovée, ouvre en l'an 2000.

Le 20 mars 2008, 4 alpinistes trouvèrent la mort dans un accident suite à une avalanche dans un couloir jugé « dangereux » du pic du Midi.

Télescopes

En 1905 est installée la coupole Baillaud, de 8 m de diamètre. Elle est équipée d'une monture équatoriale mécanique. Elle abrite une lunette et un télescope réflecteur.

En 1946, M. Gentilli offre à l'observatoire une coupole et un télescope de 60 cm.

Un spectrographe est installé en 1958.

En 1963, la NASA finance l'installation d'un télescope de 106 cm. Il est utilisé pour prendre des clichés précis de la surface lunaire dans le cadre de la préparation des missions Apollo.

Une tour haute de 28 m et de 2 m de diamètre est construite à partir de 1972. Elle est installée à l'écart des autres bâtiments, de façon à minimiser les perturbations atmosphériques. En 1980, elle abrite un télescope de 2 m : le télescope Bernard Lyot.

L'observatoire dispose d'un coronographe, qui permet l'étude de la couronne solaire.

Autre instrument, installé depuis 1961, la Coupole Tourelle (rebaptisée lunette Jean Rösch en 2004, en l'honneur de son créateur). Cette coupole à la forme caractéristique abrite une lunette de 50 cm de diamètre destinée à l'étude du Soleil (imagerie de la surface, étude de la granulation). L'instrumentation s'est vue complétée en 1980 par un spectrographe.

On dénombre actuellement au sommet :

- Le télescope de 60 cm (coupole du T60, accueillant des astronomes amateurs via l'Association T60);

- Le télescope de 106 cm (coupole Gentilli) dédié aux observations du système solaire;

- Le télescope de 2 m ou Télescope Bernard Lyot (utilisé avec le spectropolarimètre NARVAL);

- Le coronographe CLIMSO (étude de la couronne et du disque solaire);

- La lunette Jean Rösch (étude de la surface solaire);

Citons également :

- La coupole Charvin, ayant abrité un coronomètre photoélectrique (étude du Soleil);

- La coupole Baillaud, réaffectée au musée en 2000 et abritant une maquette à l'échelle 1:1 du coronographe.

- La coupole du Télescope DIMM (instrument nocturne destiné à mesurer le niveau de turbulence atmosphérique), qui a remplacé en 2009 la coupole Robley qui abritait le T55.