Programme Viking - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Déroulement de la mission

Les expériences de missions inter-planétaires en étaient à cette époque à leurs prémices. On avait certes posé des hommes sur la Lune, avec leurs équipements, mais de nombreuses missions automatisées avaient échoué. L'atterrisseur représentait l'élément principal de la mission. C'était autour de lui et de son service qu'était architecturé toute la mission. Chaque étape de la mission pendant le voyage jouait un rôle dans l'arrivée à destination puis du fonctionnement du module parvenu à la surface. On peut schématiquement décomposer une mission Viking comme suit :

- la préparation du vaisseau, et notamment sa stérilisation, puis son installation au sommet du lanceur sur le pas de tir,

- le transit Terre-Mars avec les corrections de trajectoire,

- la mise en orbite autour de Mars,

- le repérage de la zone d'atterrissage par l'orbiteur, de manière à s'assurer que la zone n'est pas encombrée par des rochers ou trop accidentée,

- la mise sur l'orbite définitive qui permettra de larguer l'atterrisseur dans les conditions optimales,

- le largage de l'atterrisseur,

- la mise en route des expériences scientifiques, et la transmission des données recueillies.

La sonde Viking avait été conçue pour réaliser une part importante de ces étapes de manière automatisée pour de nombreuses raisons : la première étant que les communications avec la Terre étaient difficiles sur la distance considérée. Il n'existait qu'une fenêtre de communication de 20 minutes half-duplex entre la Terre et Mars depuis le processus de séparation de l'orbiteur et de l'atterrisseur et jusqu'à l'atterrissage. Toute la navigation depuis l'obtention d'une référence inertielle, jusqu'à la localisation d'un point de référence sur la zone d'atterrissage, devait donc être gérée par l'ordinateur de bord.

Une fois sur place, l'atterrisseur ne pouvait communiquer avec la Terre que durant la moitié de chaque jour martien. Les limitations électriques restreignaient encore ces possibilités de communications qui ne pouvaient finalement avoir lieu que pendant un très court laps de temps chaque jour. Il était possible au centre de contrôle de donner des instructions et reprogrammer le vaisseau sur Mars, mais finalement la majorité du contrôle des opérations fut réalisée de manière autonome, au jour le jour.

On notera que sur les missions récentes, la phase de repérage qui était réalisée par le module Viking en orbite n'est plus nécessaire. Ainsi le programme Pathfinder n'en a pas eu besoin. Les modules d'atterrissage sont immédiatement mis sur une orbite leur permettant d'atterrir.

Missions Viking 1 et Viking 2

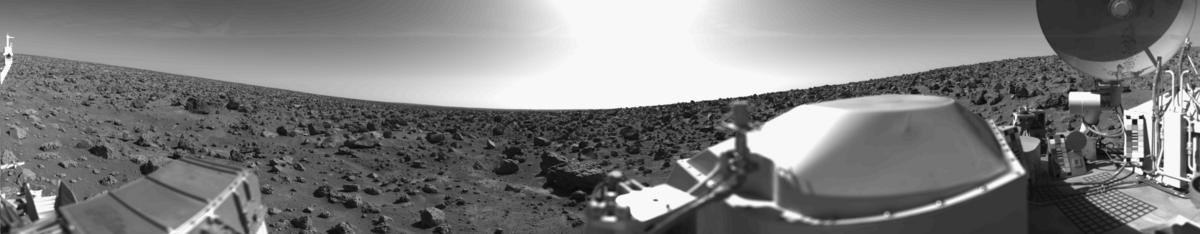

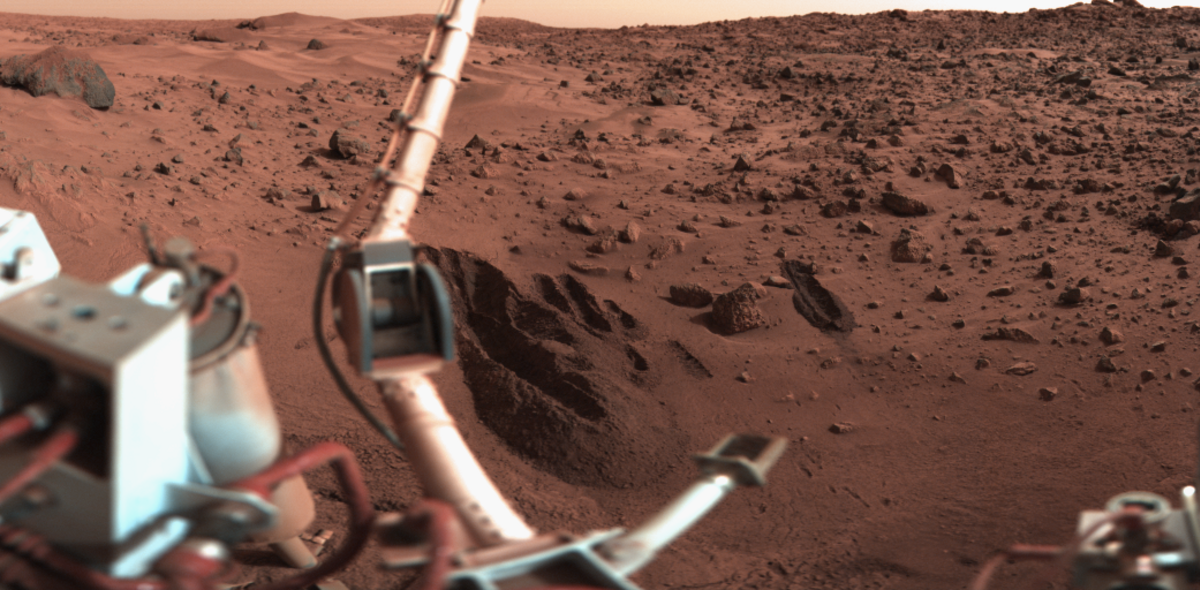

Viking 1 fut lancé du Kennedy Space Center à Cap Canaveral le 20 août 1975, et arriva près de Mars le 19 juin 1976, après une navigation de dix mois. Durant le premier mois, Viking 1 fut exclusivement utilisé depuis l'orbite pour chercher et certifier le site d'atterrissage le plus sûr. L'atterrissage initialement prévu le 4 juillet 1976 fut reporté au 20 juillet. La séparation eut lieu à 08:51 UTC et l'atterrissage à 11:53:06 UTC, dans la zone ouest de Chryse Planitia. Il fut le premier vaisseau d'origine humaine à réaliser puis transmettre une prise de vue depuis le sol de Mars (le premier vaisseau à se poser étant Mars 3 après le crash de Mars 2).

Le 12 février 1977, l'orbite de Viking 1 fut modifiée pour permettre un survol de Phobos, la plus grande des lunes martiennes. Au plus près, l'orbiteur de Viking 1 survola Phobos à 90 km de distance de sa surface.

Viking 2 fut lancé le 9 septembre 1975. Après une navigation de 333 jours, il atteignit Mars le 7 août 1976. L'atterrisseur se sépara de l'orbiteur le 3 septembre 1976 à 22:37:50 UTC et se posa dans la zone d' Utopia Planitia. La différence principale entre l'orbite de Viking 2 et celle Viking 1 réside dans le haut degré d'inclinaison. Cette inclinaison permit à Viking 2 d'observer les régions polaires à une distance relativement proche.

Plus tard lors de sa mission, l'orbiteur de Viking 2 se rapprocha de Deimos, la plus petite des deux lunes martiennes. Il survola cette lune à une distance de 22 km seulement. Des images particulièrement spectaculaires de ce satellite furent prises. Viking 2 a fourni plus de 16 000 images de Mars et ses satellites avant de s'éteindre le 25 juillet 1978.

Durée de vie des sondes

La durée d'une mission de cette nature est extrêmement variable, et très dépendante, quels que soient les objectifs initiaux, de la durée de vie des équipements et de leurs éventuels disfonctionnements. La durée des éléments de Viking 1 et 2 fut la suivante :

| Vaisseau | Date d'arrivée | Date de fin d'opération | Durée de vie de la mission | Cause de la fin de mission |

|---|---|---|---|---|

| Viking 2 orbiter | 7 août 1976 | 25 juillet 1978 | 1 an, 11 mois, 18 jours | Extinction après l'épuisement du propergol utilisé par le système de propulsion. |

| Viking 2 atterrisseur | 3 septembre 1976 | 11 avril 1980 | 3 ans, 7 mois, 8 jours | Défaillance de la batterie. |

| Viking 1 orbiter | 19 juin 1976 | 17 août 1980 | 4 ans, 1 mois, 19 jours | Extinction après consommation de l'intégralité du propergol utilisé pour le contrôle d'altitude. |

| Viking 1 atterrisseur | 20 juillet 1976 | 13 novembre 1982 | 6 ans, 3 mois, 22 jours | Une erreur humaine durant une mise à jour du logiciel entraîna la mise hors service de l'antenne, entraînant la fin des communications entre l'atterisseur et la Terre. |

Bien que trois des appareils fussent hors service, l'atterrisseur Viking Lander 1 resta actif après le 13 novembre 1982. Il continuait de transmettre des informations à la Terre, et chaque semaine l'équipe du JPL réceptionnait des données météorologiques, et des images de la surface de Mars prises par celui-ci. Finalement, le programme Viking fut arrêté le 21 mai 1983. Les deux orbiteurs Viking 1 et 2 devraient tourner autour de Mars jusqu'à ce que leur orbite se dégrade et les précipite sur la planète, vers 2025.

Résultats scientifiques

Les instruments utilisés pour détecter la présence de vie dans le sol de martien fournirent des résultats ambigus. Dans un premier temps, les résultats furent positifs, et le résultat d'une des expériences remplit les conditions fixées par la Nasa pour affirmer que la vie avait bien été détectée. Ces premiers résultats positifs furent contredits par un second test qui ne parvint pas à révéler l'existence de molécules organiques dans le sol. La plupart des scientifiques furent alors convaincus que les résultats initiaux était le fruit de réactions chimiques de nature non biologique, créées par les conditions particulières d'oxydation du sol sur Mars.

Il existe aujourd'hui un consensus général pour affirmer que les sondes Viking démontrèrent finalement l'absence de micro-organismes dans le sol des deux sites d'atterrissage. Pourtant, les résultats des tests menés et leur limites expérimentales font encore l'objet de discussions. La validité du principal résultat positif repose intégralement sur l'absence d'agents oxydants dans le sol de Mars. Or il a été découvert récemment par le vaisseau Phoenix qu'il existait des perchlorates de sels dans ce même sol'. La question de la vie microbienne sur Mars reste donc encore à ce jour sans réponse.