Programme Viking - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

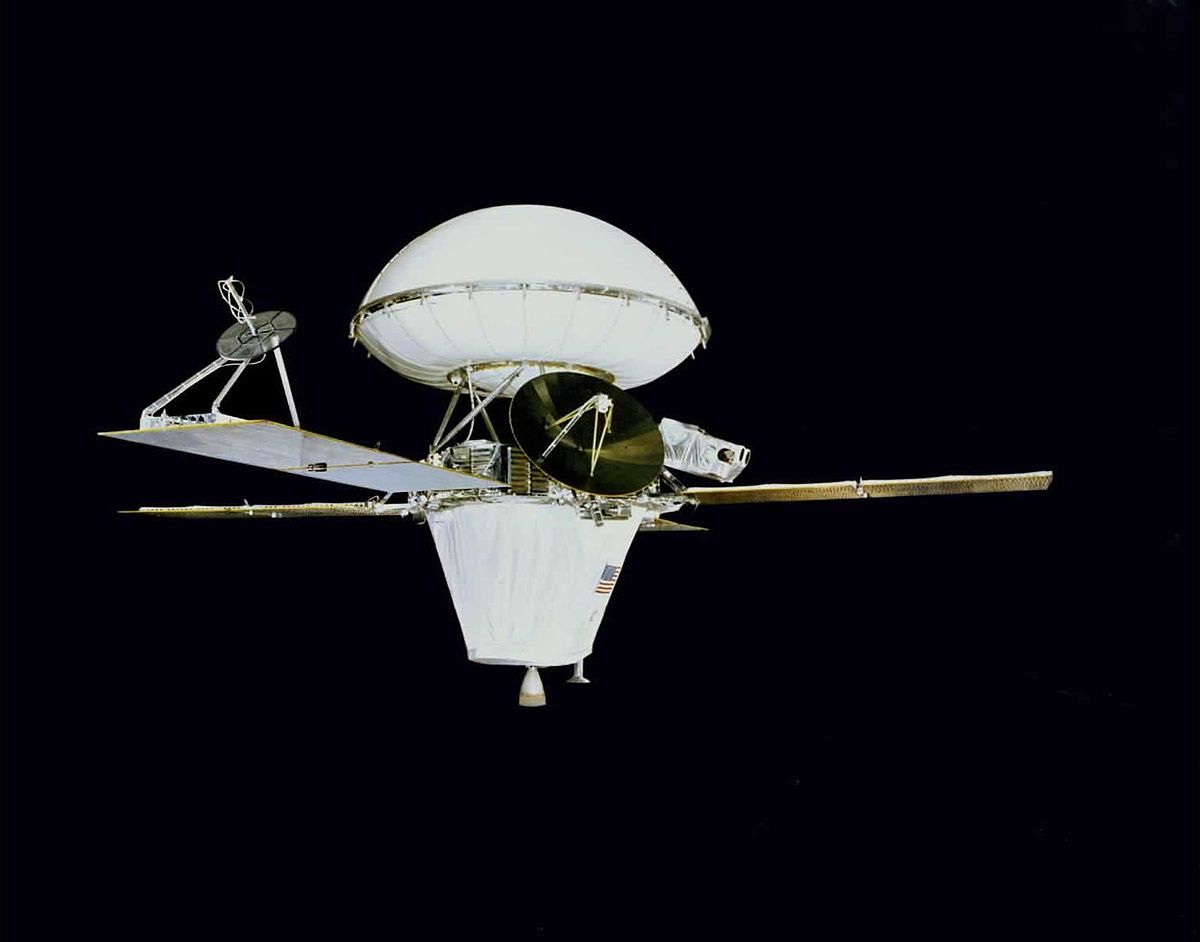

L'orbiteur

Le premier objectif de l'orbiteur Viking était de transporter l'atterrisseur sur Mars. Il devait également assurer en préambule une reconnaissance du terrain depuis l'espace, pour localiser et valider un site d'atterrissage. Il servait pour finir de relais de communication entre le vaisseau posé sur Mars et la Terre, afin que ce dernier puisse transmettre ses résultats scientifiques. La conception de l'orbiteur était fondée sur celle de la précédente sonde Mariner 9.

L'orbiteur, de forme octogonale, avait un diamètre d'environ 2,5 m. La masse totale au lancement était de 2 328 kg, dont 1 445 étaient consacrés au propergol et à l'azote utilisé par les moteurs du contrôle d'attitude. Les huit faces de la structure mesuraient 0,4572 m de haut et avaient une largeur comprise entre 1,397 à 0,508 m. La hauteur totale de l'ensemble constitué par l'orbiteur et le l'atterrisseur était d'environ 3,29 m depuis les points d'amarrage de l'atterrisseur sur le lanceur, jusqu'au sommet du véhicule orbital.

L'orbiteur était équipé de 16 compartiments modulaires, 3 disposés sur chacune des 4 faces longues de la structure, et un sur chaque face courte. Quatre panneaux solaires étaient déployés perpendiculairement à l'axe de l'orbiteur. L'envergure de l'ensemble avec les panneaux solaires déployés était de 9,75 m. L'énergie était produite par 8 panneaux solaires de 1,57 par 1,23 m installés par groupes de deux sur chaque support. Les panneaux solaires étaient composés de 34 800 cellules photovoltaïques, capables de produire 620 watts de puissance lorsque la sonde se trouvait en orbite autour de Mars. L'énergie était stockée dans deux batteries au cadmium-nickel de 30 ampères heures.

Le système de propulsion principal était monté au-dessus du bus électrique du vaisseau. La propulsion principale était assurée par un moteur-fusée utilisant un propergol liquide. Les ergols étaient le méthylhydrazine et le peroxyde d'azote. Les moteurs étaient montés sur cardan avec un débattement de 9 degrés.

Le moteur était capable de fournir 1 323 newtons de poussée (132,3 kg), ce qui permettait de fournir un delta-v de 1 480 mètres par seconde. Le contrôle d'attitude était réalisé par un ensemble de 12 petits propulseurs utilisant de l'azote sous pression. L'orientation et la stabilisation sur les trois axes étaient réalisées en utilisant les données fournies par un senseur solaire, un capteur de déplacement du Soleil, un traceur de position de l'étoile Alpha Carinae, et une centrale inertielle composée de six gyroscopes permettait une orientation et une stabilisation sur trois axes. Trois accéléromètres étaient également embarqués.

Les communications étaient assurées par un émetteur de 20 watts, sur Bande S à 2,3 gigahertz et deux Tube à ondes progressives. Une voie descendante en bande X à 8,4 gigahertz fut ajoutée pour des expérimentations de communications radio. La voie montante utilisait un récepteur en bande X sur la Bande S (8,4 gigahertz). Une antenne parabolique à fort gain sur deux axes orientables d'un diamètre approximatif d'1,5 m était attachée sur l'un des bords de la base de l'orbiteur. Une autre antenne à faible gain était attachée au sommet du support. Deux enregistreurs à bande magnétique, d'une capacité de 1 280 megabits chacun, servaient à l'archivage temporaire des données. Un relais radio à 381 MHz était également installé.

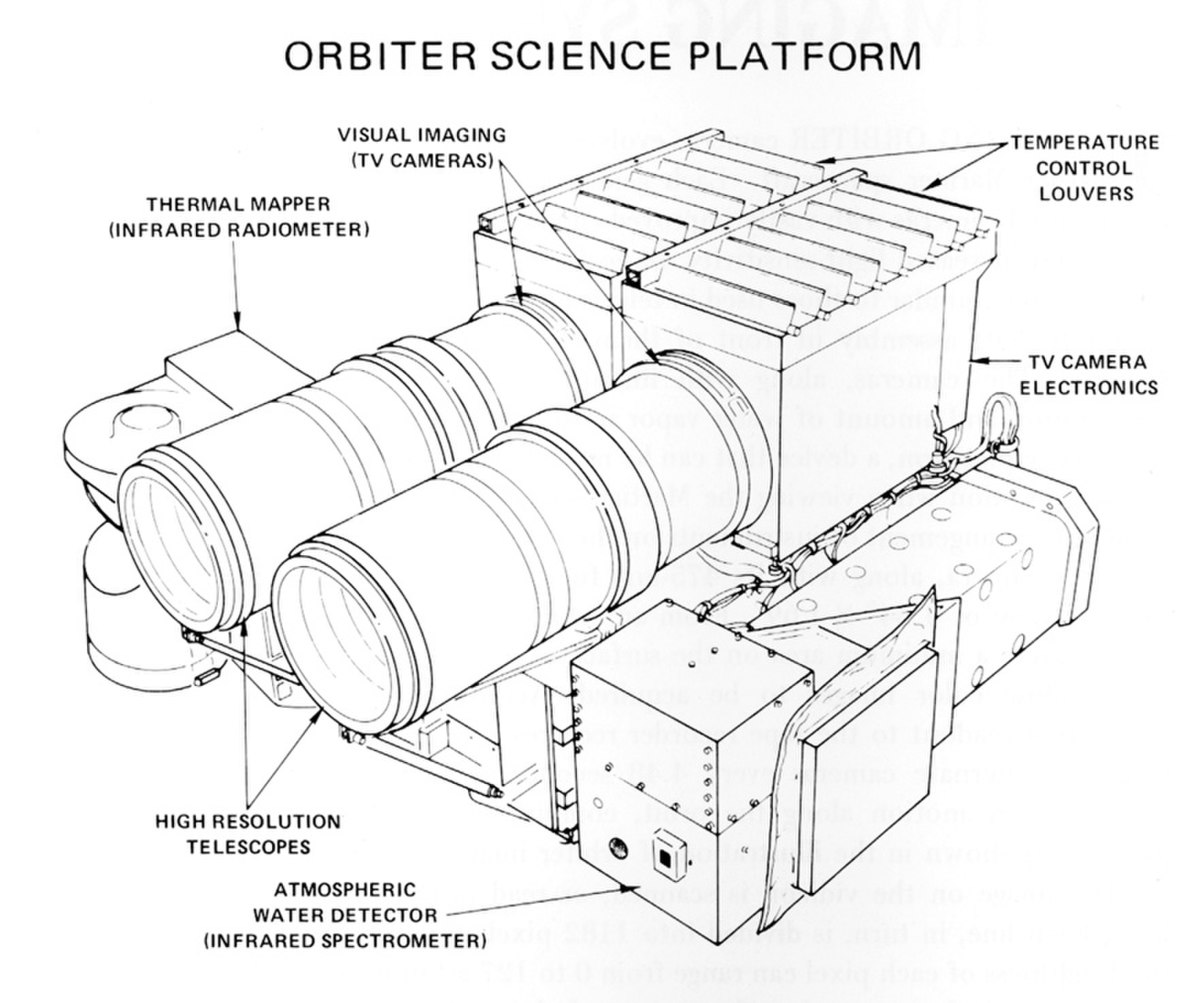

Charge utile de l'orbiteur

Les instruments scientifiques embarqués sur l'orbiteur comprenaient des appareils de prises de vue de Mars, de mesure de vapeur d'eau dans l'atmosphère et de cartographie en infra-rouge. Les équipements nécessaires étaient contenus dans un réceptacle orientable dont la température était régulée, situé à la base de l'orbiteur. Les instruments scientifiques pesaient environ 72 kg. Les expériences scientifiques de nature radiologique étaient menées avec les éléments de transmission de l'orbiteur.

Caractéristiques des caméras

Chaque orbiteur était équipé de 2 caméras. Les caméras de la sonde orbitale Viking étaient dérivées de celles des sondes Mariner. Il s'agit de caméras vidéo noir et blanc haute performances de type vidicon, semblables à celles utilisées à l'époque dans les studios de télévision. Elles étaient équipées d'un téléobjectif à lentille. Le compartiment dans lequel les caméras étaient montées pouvait être orienté sur 2 axes pour viser avec précision la zone à observer.

Le téléobjectif était à focale de 475 mm, avec un champ de vision de 1,54 ° X 1,69 °. Depuis une altitude de 1 500 km, chaque prise de vue couvrait une surface minimum de 40 x 44 km. Six filtres pouvaient être activés, autorisant l'acquisition d'images couleurs (après assemblage de prises de vue filtrées avec les composants de couleur rouge, verte et bleue). Le délai entre deux photos était imposé par la vitesse de l'enregistreur à bande. Une image pouvait être acquise par chaque caméra alternativement toutes les 4,48 secondes. La résolution était de 1 056 lignes horizontales, divisées en 1 182 pixels chaque. La luminosité de chaque pixel pouvait être modulée sur 7 bits (127 niveaux de gris).

Ordinateur de bord de l'orbiteur

La gestion du module et le contrôle des expériences était dévolus à deux ordinateurs redondants, chacun équipé d'une mémoire de 4 096 mots. Cette mémoire était utilisée pour le stockage des séquences de commandes et des données acquises. Toutes les opérations liées au pilotage de l'orbiteur tel que les manœuvres de corrections, allumages moteurs, pointages de l'antenne haut-gain et le lancement d'expériences scientifiques étaient gérés par ces ordinateurs.

Les transmissions numériques étaient réalisées via l'émetteur en bande S de l'orbiteur. La vitesse de transmission variait de 8,3 à 33,3 bits par seconde pour les opérations de commande, et de 2 000 à 16 000 bits par seconde pour les mesures scientifiques. Deux enregistreurs numériques à bande 8 pistes servaient à stocker les données. Les sept premières pistes étaient dédiées au stockage des images, et la huitième piste aux données infra-rouge. Chaque enregistreur pouvait conserver 640 mégabits de données.