Synagogue de Bingen-Am-Rhein (1905-1938) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire des synagogues de Bingen

Les synagogues au Moyen Âge

Une Judenschule (synagogue) est mentionnée pour la première fois en 1396, mais elle devait être déjà présente une dizaine d'année auparavant. Elle se situe vers l'extrémité nord de la Judengasse (ruelle des Juifs), à peu près à l'endroit (2-4 Rheinstraße) où se situera la nouvelle synagogue en service jusqu'en 1905. Cette première synagogue a du être détruite lors des incendies de la ville en 1403-1409.

En 1502, de nouveau une synagogue est mentionnée, qui sera agrandie à la fin du XVIe siècle. D'après un plan de 1570, cette synagogue se situe près de la chapelle Saint-Urbain.

Synagogue du 2-4 Judengasse/Rheinstrasse (1700-1905)

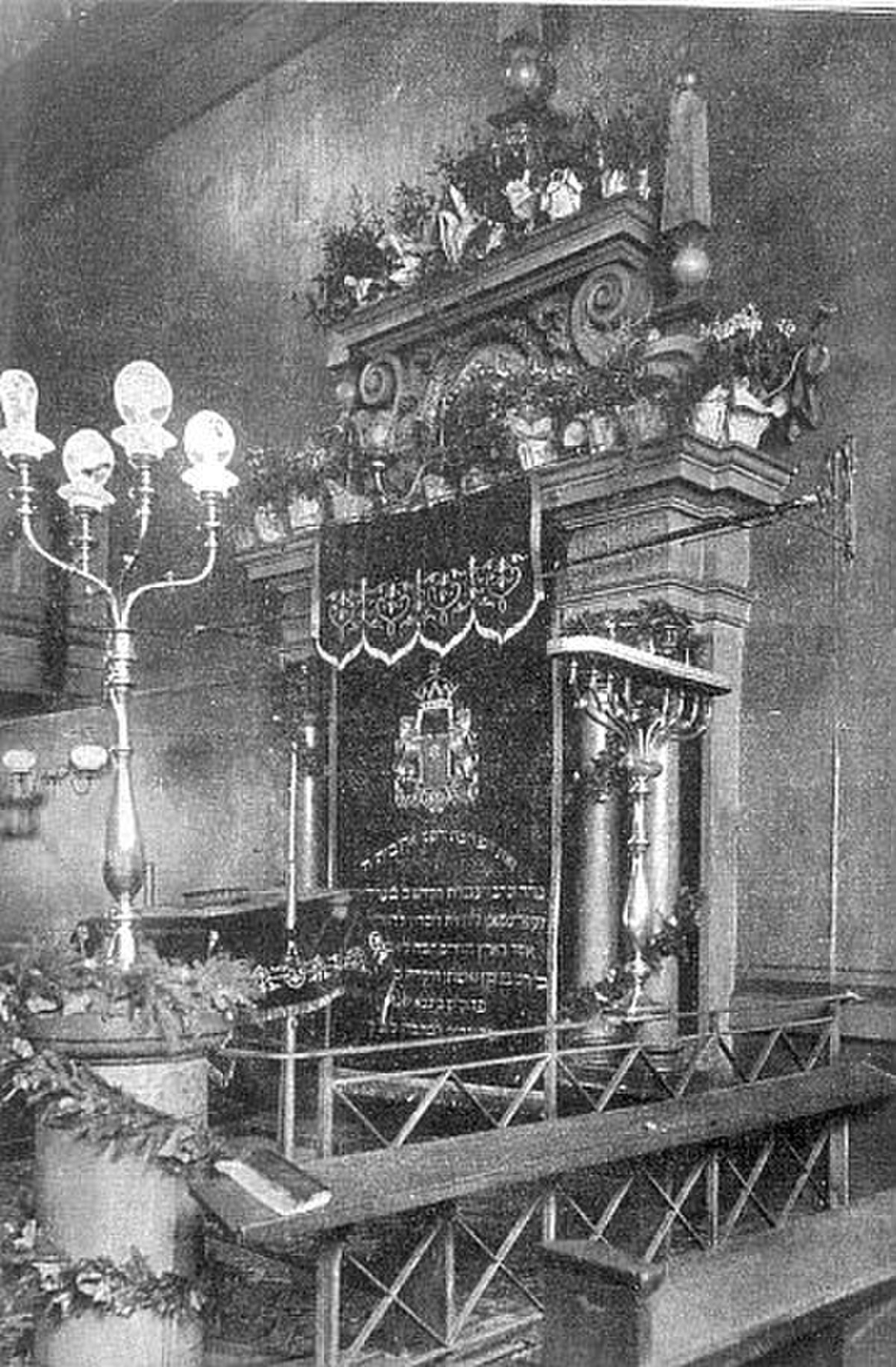

La synagogue du Moyen Âge située dans la Judengasse est incendiée en 1689 lors de la destruction de la ville. Dès 1698, un bâtiment est reconstruit, sur le même site, avec les dons provenant des communautés de Worms et de Mayence et inauguré en 1700. En 1789, un incendie en détruit le toit et lors de sa réparation, la communauté en profite pour agrandir la salle de prière. De ce bâtiment, il ne reste plus que quelques éléments qui se trouvent actuellement au Musée d'Israël à Jérusalem: la première pierre; Une porte d'entrée à deux battants, en fer forgé, avec des caractères en hébreu, qui avait été donnée, après l'incendie de la synagogue en 1789 par le président de la communauté Chajim bar Aron Friedburg comme cadeau de consécration de la synagogue reconstruite; des piliers de grès rose qui entouraient l'Arche sainte.

En 1831, la synagogue se trouve dans un état délabré. On décide de la transformer: l'entrée est déplacée de la Judengasse au sud à la Rheinstraße sur le coté nord. La partie du rez-de-chaussée précédemment réservée aux femmes est ajoutée à la section des hommes, et on ajoute une galerie réservée pour les femmes. L'inauguration a lieu le 14 et 15 décembre 1838. Dès 1841, une expansion s'avère nécessaire. Le journal Allgemeinen Zeitung des Judentums (Journal général du judaïsme) se félicite de ce regain de ferveur religieuse:

« C'est le deuxième lieu de prière de notre district que nous voyons se construire en quelques années. C'est vraiment la preuve très agréable du progrès de la culture parmi les Juifs, si de petites communautés, avec des moyens limités, sont prêtes à de grands sacrifices pour pouvoir organiser régulièrement le service de Dieu suivant l'esprit du temps.

Alors que l'importante communauté de Mayence s'accroche encore au vieux rituel,…, nous allons bénéficier pendant des années d'un bel office avec des sermons et des chants en allemand »

En 1853 et 1871 une galerie pour un orgue et une autre pour le chœur sont installées. En 1861-1862, deux nouveaux rouleaux de Torah sont offerts à la synagogue, l'un par la Société du dernier devoir et l'autre par une association de jeunes. La dernière rénovation de la synagogue a lieu en 1891. Quelques années plus tard, la communauté juive décide de construire un nouveau bâtiment en raison de problèmes techniques provenant de la galerie de l'orgue. Les objets rituels, dont la précieuse Arche sainte, seront transférés dans la nouvelle synagogue. Après l'inauguration de la synagogue en 1905, l'ancienne synagogue est vendue à un entrepreneur, Friedrich Wilhelm Klump, et est utilisée pendant plusieurs décennies successivement comme auberge, comme discothèque et comme club de jeunes. Le bâtiment existe toujours mais a été beaucoup modifié.

La vente du bâtiment en 1911 est critiquée par une partie de la communauté, et surtout par les orthodoxes. La revue orthodoxe Der Israelit a des termes assez sévères:

« Comment la génération actuelle peut-elle vivre dans un esprit de piété quand l'ancienne synagogue de la Rheinstrasse, qui a servi pendant plus de soixante-dix ans à des fins de culte, est vendue avec ses annexes comme le mikvé, les appartements de fonction et les locaux de l'école pour 30 ou 40 marks à un entrepreneur chrétien qui aussitôt en a fait un établissement de distraction… C'est une honte et un déshonneur pour une communauté parmi les plus prospères de Rhénanie de laisser profaner une synagogue de la sorte.

Pourquoi les dirigeants de cette communauté ne l'ont pas transformée en maison de retraite pour les pensionnés juifs ou pour les veuves invalides…Il aurait été très facile de récolter de l'argent pour un tel but, et l'ancien bâtiment n'aurait pas été souillé de manière inimaginable. »

Grande synagogue de Bingen 10-12 Rochusstraße (1905-1938)

- Construction

L'imposant bâtiment de la synagogue est construit de 1903 à 1905. La conception de la synagogue fait l'objet d'un appel d'offre:

« Les plans de l'architecte Ludwig Levy de Karlsruhe ont été retenus parmi les quatre projets proposés pour la construction de la synagogue. Le projet de l'architecte Gartner de Vienne a été recommandé en seconde position par le jury. Le jury était composé de l'architecte municipal royal Genzmer de Wiesbaden, du professeur K. Henrici d'Aachen et de l'architecte en chef, le professeur Hofman de Darmstadt. »

Pour 40 000 marks, la communauté juive achète, comme terrain à bâtir, les vignes du Juif Feist, situées Rochusstraße, entre des immeubles de logements de grande hauteur. Le professeur Ludwig Levy, connu pour avoir participé, entre autres, à la conception du palais du Reichstag à Berlin, conçoit un bâtiment inspiré des églises romanes avec une façade monumentale. Le style roman est à la mode au début du XXe siècle pour la construction des synagogues. Le style néomauresque des années 1880-1890, que l'on retrouve dans les synagogues de Pforzheim et de Kaiserlautern, aussi conçues par Ludwig Levy, qui mettait en avant l'autonomie du judaïsme et son origine proche-orientale est abandonné. Par un style allemand, on désire maintenant montrer publiquement l'appartenance des Juifs au peuple allemand. Le coût total de la construction s'élève à 250 000 marks.

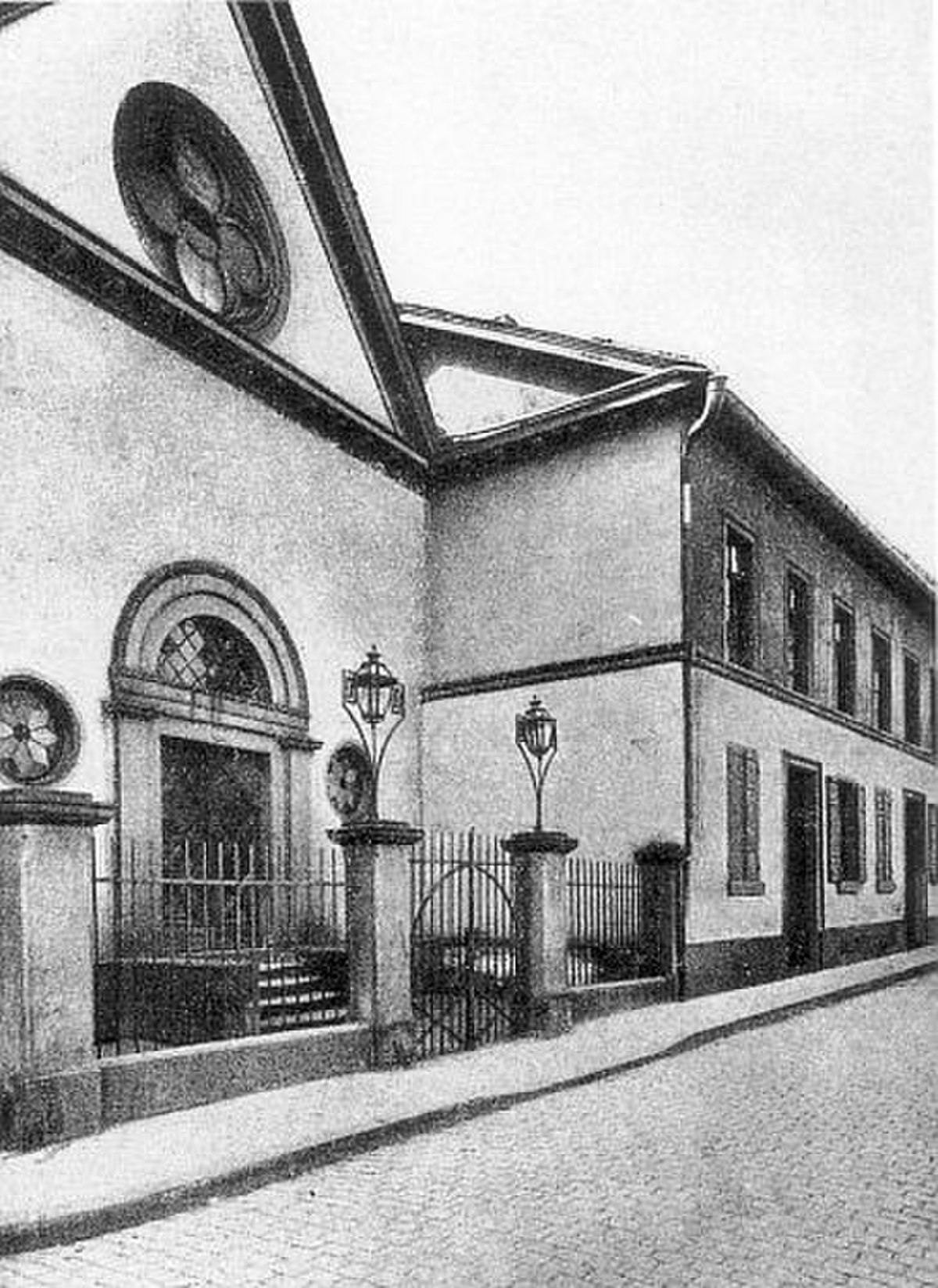

L'ensemble synagogal se compose du bâtiment central de la synagogue, qui domine à l'extrême ouest entre les habitations, et de deux dépendances sur rue. Celle de droite, toujours existante de nos jours, avec trois fenêtres à arc plein cintre magnifiquement décorées au premier étage, sert de bureaux pour la communauté et de salles de réunion. Celle de gauche, plus étroite, sert de local pour le rabbin et le hazzan, tandis qu'au sous-sol est située l'habitation du Shames (bedeau de la synagogue). La façade est en grès blanc des Vosges.

Quatre tours s'élèvent aux quatre angles du bâtiment de la synagogue. Les deux tours sur rue renferment une cage d'escalier rectangulaire simple, et encadrent un imposant perron menant à un portail double. Sur le tympan surmonté d'une frise en plein cintre, les Tables de la Loi sont entourées de deux lions qui les gardent et les protègent. L'ensemble est dominé par la puissante tour de croisée, surmontée d'une étoile de David.

De la Rochusstraße, on pénètre par le double portail dans un vestibule. Deux escaliers permettent d'accéder aux bâtiments de chaque côté ainsi qu'à la galerie réservée aux femmes. La façade sur rue étant orientée vers l'est, un déambulatoire contourne la salle de culte de façon à pouvoir entrer soit du côté sud soit du côté nord, car L'Arche Sainte est placée, conformément à la règle religieuse, sur le mur est de la synagogue, dans la direction de Jérusalem.

L'intérieur de la synagogue est décrit par le rabbin Richard Grünfeld dans la brochure commémoratrice qu'il rédige pour l'inauguration de la synagogue le 21 septembre 1905:

« La salle principale possède deux niveaux: le rez-de-chaussée pour les hommes et la galerie pour les femmes. Cette salle est couverte pour l'essentiel d'une voute en bois dont les parois comme les murs de la salle seront ultérieurement décorés. Les fenêtres sont équipées de vitraux, offerts par les membres de la communauté ou par des enfants de membres, vivant ailleurs, à la mémoire de leurs chers disparus.

A l'est, plusieurs marches conduisent à une estrade avec la table de lecture (Bimah), le chandelier à huit branches et le siège du rabbin. Dans le fond, s'élève, montrant toute sa splendeur architecturale, le Saint des Saints (Arche Sainte) pour la conservation des rouleaux de Torah. Un rideau brodé (Parokhet) cache une solide porte fermée à clef protégeant les rouleaux. La chaire permet l'accès au sanctuaire qui peuvent tous les deux être vus de tous les sièges de la synagogue. Derrière le sanctuaire se trouve à l'étage de la galerie, la tribune pour l'orgue et le chœur. Au dessus de cette salle, s'élève une coupole avec un lanterneau, qui trouve toute son expression architectonique par la haute construction en forme de tour s'affichant sur la façade.

La synagogue offre 218 sièges pour les hommes et 171 pour les femmes. »

- Consécration de la synagogue

Environ un mois avant la consécration officielle de la synagogue, l'Arche Sainte qui se trouvait dans l'ancienne synagogue est transportée dans la nouvelle. Le Frankfurter Israelitischen Familienblatt décrit:

« Samedi dernier a eu lieu le dernier office dans l'ancienne synagogue vieille de 800 ans, de la communauté israélite locale. Le célèbre Aron Kodesh (Arche Sainte) de la synagogue qui est une œuvre d'art ancienne de grande valeur, va être transféré dans la nouvelle synagogue dont le coût de construction s'élève à un quart de million de marks. »

La consécration officielle de la synagogue se déroule le 21 septembre 1905 avec de grandioses festivités:

« De très nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie: les représentants de l'État et de la ville, parmi lesquels le conseiller d'État de l'arrondissement, Spanner, l'administrateur de l'arrondissement, Muhl, le bourgmestre, Neff, et la presque totalité des conseillers municipaux, le prêtre catholique doyen du conseil clérical, Engelhardt, les deux pasteurs évangéliques, Reinhard et Engel, les autorités scolaires, les représentants des communautés juives du Land, et un nombreux public

… La célébration a commencé par la cérémonie de la remise de la clef devant le portail de la synagogue et le discours poétique de mademoiselle Ella Landau pendant la remise de la clef en or reposant sur un coussin satiné blanc. Puis le chœur a entamé le chant d'introduction: Preis und Anbetung (louange et adoration). Sur quoi le rabbin de la communauté, Grünfeld, a allumé la lampe éternelle en prononçant les paroles rituelles. Ensuite la parade s'est terminée par l'installation des rouleaux de Torah, portés par le rabbin Stein de Worms, le rabbin Saafeld de Mayence, le rabbin Lewit d'Alzey, le rabbin Tawrogi de Kreuznach et le rabbin Grünfeld, avec la chorale entonnant les chants liturgiques appropriés. Le point central de la célébration a été la consécration avec le sermon impressionnant de Grünfeld, notre rabbin bien-aimé, basé sur le texte: « Cette porte est celle de l'Eternel. Les Justes y pénètrent », dont les mots sont gravés sur le portail d’entrée de la nouvelle synagogue. L'orateur a souligné que la maison de culte juif est le témoignage vivant de la force indestructible du monothéisme, un lieu de rassemblement et de dévotion au milieu de la cohue bourdonnante, et un lieu de formation pour les bons et les nobles. Ces pensées profondes et parfaitement exprimées firent grande impression sur tout le public. Alors le Hazzan, le chœur et toute la communauté entament le Kedousha et la prière pour l'empereur et le grand-duc. Un dernier chant termine la cérémonie officielle. »

Après cette cérémonie, un petit déjeuner est offert à tous les invités à l'auberge Englischen Hof, et de nombreux toast sont portés par les différents officiels. Le bourgmestre en profite pour annoncer que la ville offre à la communauté la somme de 6 000 marks pour le transfert de l'orgue de l'ancienne à la nouvelle synagogue. Le soir, tous les membres de la communauté sont invités, avec femmes et enfants, à un banquet dans la même auberge.

- Destruction de la synagogue

La nouvelle synagogue ne restera que 33 ans le centre actif de la communauté juive de Bingen. Lors de la nuit de Cristal, du 9 au 10 novembre 1938, les hommes des SA et les sympathisants nazis mettent le feu à la synagogue, mais vers le matin, le bedeau réussit à éteindre l'incendie. Les SA reviennent et remettent le feu vers 17 heures. Auparavant, ils démolissent l'orgue et arrosent l'intérieur de goudron.

Dès le 17 décembre 1938, le Conseil du district décide que « l'état actuel du bâtiment ne peut pas être toléré plus longtemps ». Si nécessaire, « le propriétaire [la communauté juive] devra abattre la totalité du bâtiment ». Même le bourgmestre de Bingen, Nachtigall, appele à sa démolition. L'Association des viticulteurs de Bingen signale alors leur intérêt pour l'acquisition de l'ensemble du terrain afin d'installer leur association dans l'aile droite non détruite qui servait de bureau à la communauté juive. Le 6 février 1939, l'Association des viticulteurs envoie sa demande au bourgmestre.

Le 3 mars 1939, la communauté juive est contrainte de vendre l'ensemble des bâtiments synagoguaux avec le terrain pour le montant ridiculement bas de 12 000 reichsmarks duquel est déduite la somme de 10 000 reichsmarks pour les frais de démolition de la synagogue en ruine. Les viticulteurs ne verseront en fin de compte que la somme de 2 000 reichsmarks.

L'association des viticulteurs de Bingen occupera la partie droite des bâtiments et utilisera pendant un certain temps le lieu de culte comme « bar à vin avec musique et danse ». Comme l'Association des viticulteurs n'entreprend aucun travail de démolition ou de consolidation des murs en ruine, le bourgmestre et l'administrateur de l'arrondissement exigent à plusieurs reprises que « dans l'intérêt du tourisme », la façade soit totalement transformée afin qu'il ne subsiste plus rien rappelant la synagogue. L'Association des viticulteurs, dans sa réponse du 29 septembre 1939, explique son inaction par les difficultés d'approvisionnement de matériaux par suite des faits de guerre et qu'elle considérait pour l'instant comme opportun de retarder la transformation des bâtiments.

Le 8 janvier 1940, l'administrateur du district exige cette fois que le maire fasse intervenir la police pour que les ruines soient immédiatement rasées ou reconstruites après la période de gel, et que dans tous les cas les signes indicatif du culte juif soit le plus tôt retirés. Mais aucune entreprise du bâtiment de Bingen ne veut déblayer les ruines contre la cession des matériaux récupérés.

En juillet 1942, en pleine guerre, alors que les premiers Juifs de Bingen ont été déportés, l'Association des viticulteurs désire revendre le terrain à la ville, mais celle-ci refuse ne désirant pas prendre en charge les frais de démolition des ruines. Durant les bombardements de la ville, les ruines de la synagogue sont touchées, mais la façade reste remarquablement bien conservée.

- Devenir du terrain, des ruines et du bâtiment intact

Au début des années 1950, le Restitutionsverfahren (Programme de restitution des biens juifs spoliés par les nazis) permet à la communauté juive de Mayence, successeur légal de la communauté juive de Bingen anéantie, de récupérer le terrain de la synagogue et le bâtiment encore debout. Les ruines de la synagogue restent en l'état, et de nombreuses plaintes affluent à la municipalité et aux journaux, pour supprimer cette trace peu glorieuse de l'époque nazie, comme l'indique des lettres de lecteurs, publiées dans le Allgemeinen Sonntagszeitung:

« Celui qui s'arrête pendant les vacances dans la joyeuse petite ville viticole de Bingen, peut voir une synagogue calcinée, non pas détruite par les bombes, mais incendiée dans cette nuit de mauvaise réputation par les SA. Ceci existe aussi ailleurs…Mais une partie intacte des bâtiments est utilisée comme bar à vin, avec de la musique et de la danse, avec l'enseigne du bar à vin‚ Winzerverein, située juste à coté d'un verset de la Bible en hébreu toujours visible sur le mur…J'ai parlé avec des habitants qui sont aussi horrifiés que moi…Ce que pensent les nombreux touristes étrangers, principalement américains, je ne le sais pas

…D'autres visiteurs de Bingen signalent de façon indignée, que des inscriptions de l'époque nazie, telles que "Mort aux Juifs" ou "Les Juifs dehors", avec des croix gammées récentes sont toujours lisibles sur les palissades…

Le bourgmestre a répondu que le bâtiment étant la propriété de la communauté juive de Mayence, il ne pouvait pas intervenir. »

La communauté juive de Mayence ne peut faire face à toutes ces dépenses et fait une proposition de vente, le 31 juillet 1958, de l'ensemble des bâtiments existants et du terrain à la municipalité de Bingen qui la refuse. Ce n'est que trois ans plus tard, le 8 juin 1961, que le conseil municipal, à l'unanimité, à la demande du SPD, décide de racheter l'ensemble à la communauté juive de Bingen pour la somme de 2 000 Deutsche Marks. En 1962, les ruines, les bâtiments subsistants et le terrain deviennent propriété de la ville de Bingen. Mais il faudra encore attendre huit années pour qu'en 1970, elle prenne la décision d'abattre les ruines de l'imposante façade encore debout. Seule reste de l'ancienne synagogue l'aile de droite avec les fenêtres à arc plein cintre et la tour de l'escalier. L'aile intacte, anciennement les bureaux de la communauté juive, est transformée en appartements. Un des piliers de la synagogue est remonté dans le cimetière juif.

- Les objets de culte volés

En 1946, le magazine Neuer Mainzer Anzeiger pose la question de la disparition des pièces de culte de grande valeur, pillées dans la synagogue lors de la nuit de Cristal. D'après celui-ci, le musée de la ville aurait reçu de nombreux objets pillés: des rouleaux de Torah; de l'argenterie; des Shophars (cornes de bélier); des Téfilines; des plans de la synagogue; des paires de Rimonim (ornements de Torah); des Yadaim (mains de lecture); des livres de prière et des tapis d'autel, afin d'organiser une exposition. Tous ces objets auraient ensuite été remis entre les mains de la police criminelle de Bingen.

Mais ni les archives de la ville, ni celles de la police ne donnent d'informations. Toutes les traces ont été effacées. Même dans le registre chronologique des pompiers, des pages entières ont été arrachées concernant les évènements de cette période. La présidente de la communauté actuelle de Mayence, Esther Epstein, donne deux raisons possibles pour la disparition de ces trésors: les nazis avaient prévu la création d'un musée d'art dégénéré juif à Prague, et beaucoup d'objets volés ont été expédiés là-bas, avant de disparaitre. D'autre part, ce n'est un secret pour personne, mais de nombreux antiquaires et joaillers possèdent des objets de culte juif, provenant des pillages, et que les communautés juives, quand elles sont mises au courant, essayent de racheter. Il est certain qu'une des Torah de Mayence, utilisée quotidiennement, provient de Bingen, car elle est signée sur le coté.

Synagogue orthodoxe au 13 Amtsgasse

L'installation d'un orgue dans la synagogue en 1871 conduit les orthodoxes à créer leur propre communauté. Au début, ils se rassemblent dans une salle de prière de fortune. Le 18 août 1876, ils inaugurent leur nouvelle salle de prière dans l'Amtsgasse:

« Nous sommes de nouveau dans la position agréable de vous donner de bonnes nouvelles de notre jeune communauté. Bien que son développement soit plus lent qu'espéré, cela nous promet une communauté plus prospère. Dans ce but, vendredi soir dernier a eu lieu l'inauguration de notre nouvelle salle de prière

A 5h30, tous les membres de notre société religieuse se sont réunis en habits festifs dans l'ancienne salle de prière, en attendant d'entrer dans la nouvelle salle. A la fin de la prière de Min'ha, les rouleaux de Torah ont été transférés lors une procession solennelle, suivie par tous les membres de notre communauté, dans les nouveaux locaux.

Comme président de la communauté, Joseph Meyer, a ouvert la synagogue et les rouleaux de Torah portés par les représentants de la communauté ont pénétré dans la synagogue, tandis que nous étions tous émerveillés par le chant de notre jeune membre Arthur Cahn. Puis le rabbin Dr. Sänger a récité deux prières et dit la bénédiction pour notre souverain et la cérémonie s'est terminée par des Hakafot (Note: danses autour de la Bimah – l'autel – en tenant en l'air les rouleaux de Torah). »

Lors de la nuit de cristal en novembre 1938, l'intérieur de la salle de prière orthodoxe est pillée et saccagée.

Synagogue privée au 1-3 Martinstraße/Martinsgässchen)

En plus des deux grandes synagogues, il existe au début du XXe siècle, à Bingen, une synagogue privée. En 1884, le bâtiment situé au 1 et 3 de la Martinstraße est tout d'abord un débit de boisson de la société Augstein. Celui-ci est transformé, dans les années 1900, en synagogue privée par le Dr. Faist. En 1936, il devient un entrepôt de l'entreprise viticole A. Racke, et depuis 1984, l'hôtel Martinskeller.