Syndrome du choc toxique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

|

| Syndrome du choc toxique |

| CIM-10: | A48.3 |

Le syndrome du choc toxique (SCT) est une maladie infectieuse rare et aiguëe mais potentiellement létale causée par une toxine bactérienne qui pénètre dans la circulation sanguine suite à une infection par un agent pathogène. Cette toxine, appelée TSST-1, est un des nombreux facteurs de virulence associé à Staphylococcus aureus, ou staphylocoque doré.

Tous les cas de choc toxique ne sont pas liés à la toxine TSST-1. En effet, une affection similaire appelée syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS), ou « maladie mangeuse de chair », est causée par une cellulite par infection de Streptococcus pyogenes.

Le syndrome du choc toxique peut rapidement affecter plusieurs organes différents y compris le foie, les poumons et les reins. Comme cette affection progresse rapidement, l’aide médicale est nécessaire aussitôt que possible.

Historique

- 1ère description en 1978

- a été relié à l'utilisation de tampons dans les années 80

- découverte de la TSST-1 en 1981

Toxine TSST-1

Toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) est une exotoxine (protéine soluble diffusant dans le milieu environnant) produite par Staphylococcus aureus. Cette protéine fait partie de la famille des superantigènes. Elle est composée de 234 acides aminés. Sa masse moléculaire est d’approximativement 22 kDa et son point isoélectrique est de 7.2

Quelques caractéristiques supplémentaires

Séquence de la protéine

- 1 MNKKLLMNFF IVSPLLLATT ATDFTPVPLS SNQIIKTAKA STNDNIKDLL DWYSSGSDTF

- 61 TNSEVLDNSL GSMRIKNTDG SISLIIFPSP YYSPAFTKGE KVDLNTKRTK KSQHTSEGTY

- 121 IHFQISGVTN TEKLPTPIEL PLKVKVHGKD SPLKYGPKFD KKQLAISTLD FEIRHQLTQI

- 181 HGLYRSSDKT GGYWKITMND GSTYQSDLSK KFEYNTEKPP INIDEIKTIE AEIN

- Swissprot : P06886

Cette toxine est produite par un nombre limité de souches (environ 15 à 20%). TSST-1 déclenche les mécanismes de l'immunité grâce à son activité super-antigénique (antigènes susceptibles d’activer les lymphocytes de façon non spécifique et polyclonales).

Mécanisme d'action

Contrairement aux antigènes conventionnels, les superantigènes ne sont pas internalisés, apprêtés et présentés par des cellules présentatrices de l’antigène. Bien au contraire, ils se lient directement aux molécules de classe II du CMH, apparemment hors de la cavité de liaison à l’antigène.

Ces antigènes se lient, vraisemblablement, à une région exposée du feuillet bêta plissé situé sur le côté du récepteur des cellules T, bien loin des sites qui fixent les peptides antigéniques normaux. En raison de cette capacité de liaison spécifique, les superantigènes peuvent activer un grand nombre de cellules T, indépendamment de leur spécificité antigénique. Bien que moins de 0.01% des cellules T répondent à un antigène conventionnel donné, entre 5 et 25% des cellules T peuvent répondre à un superantigène particulier. La grande proportion des cellules T qui répondent à un superantigène donné résulte du nombre limité des gènes Vbêta des récepteurs des cellules T présents dans la lignée germinale.

Ainsi, l’activation est polyclonale et peut intéresser un pourcentage important de la population Th totale. Les activations massives qui suivent la liaison croisée par un superantigène se traduisent par une surproduction de cytokines des cellules Th, ce qui conduit à une toxicité systémique.

Cette image permet de discerner les différents modes d'activations du système immunitaire avec différents pathogènes; un antigène normal et un superantigène selon le cas.

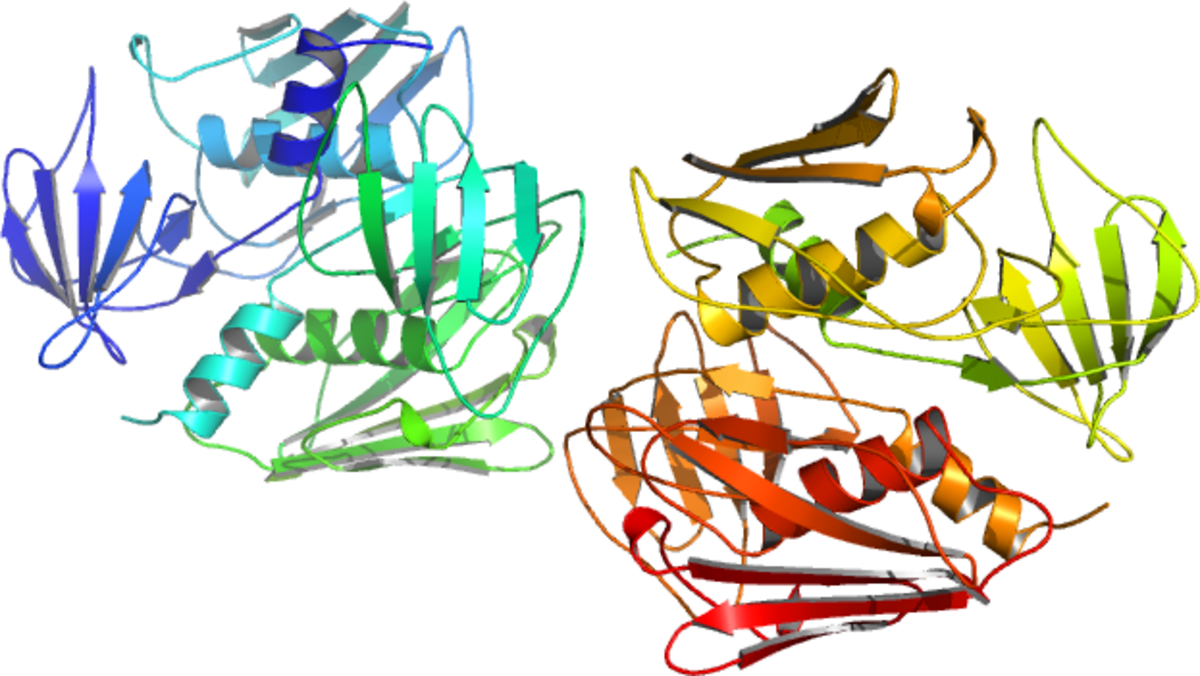

Structure

La toxicité pour l’hôte et la capacité de stimuler la prolifération des cell T (mitogénicité) est attribuable à la structure de la protéine, spécialement les régions carboxy-terminale de l’hélice centrale tandis que la région amino-terminale de cette même hélice serait importante dans le degré de létalité de TSST-1.

Diverses expériences ont permis de déterminer les régions précises qui interviennent lors des liaisons entre la toxine et les autres molécules. Cette région serait un épitope discontinu, compris dans les deux anses beta1/beta2 et beta3/beta4. Cette conformation a un rôle critique dans la fixation aux molécules de classe II du MHC et dans l'activité superantigénique et létale qui s'ensuit.

L’épitope des cellules T sur la protéine TSST-1 se retrouve quelque part entre les résidus 125-158

En résumé, TSST-1 permet la liaison entre le récepteur des cellules T (au niveau de la chaîne bêta) et le CMH II (fixation sur la chaîne alpha) ce qui induit le mécanisme pour l’activation des cell T (activation polyclonale d’un nombre important de cell T)

Les cellules T ainsi activées, induisent une production élevée de cytokines, IL-2, IL-4, IL-6 et d’interféron-gamma (IFN-g). Ces cytokines activent à leur tour les cell NK (natural killer) et aide à recruter d’autres cellules sur le site de l’infection ce qui augmente l'intensité de la réponse immunitaire.

Cette image permet d'observer les structures précises importantes lors de la liaison avec le complexe majeur d'histocompatibilité II et les récepteurs des cellules T ce qui permet d'enclancher toute la cascade de réaction qui mène à une réponse immune disproportionnée.