Teredinidae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Creusement de la galerie

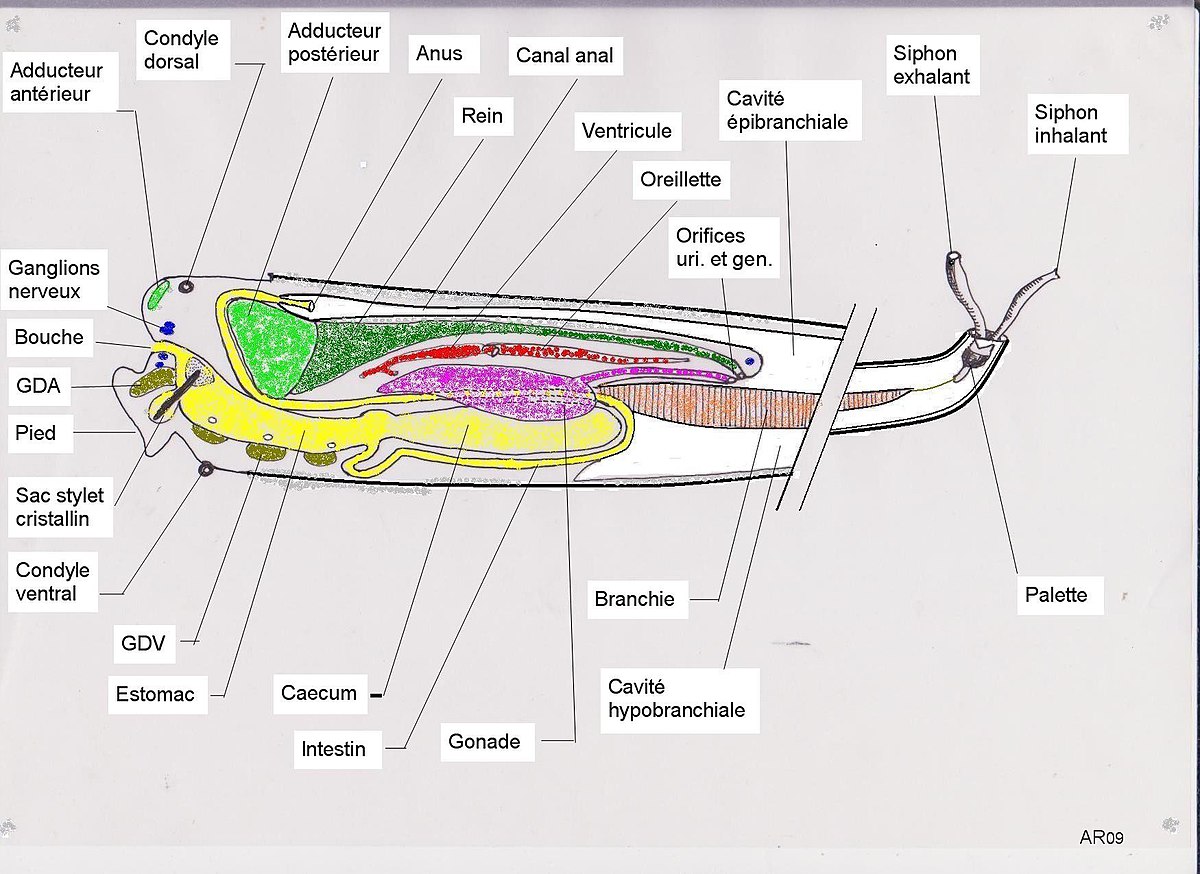

La coquille qui a perdu sa fonction de protection du corps est devenue l’organe de creusement mécanique de la galerie : les tarets sont des organismes térébrants. L’action de succion du pied, la contraction de ses muscles rétracteurs ainsi que le gonflement de la région antérieure du corps appliquent la coquille contre le bois. La contraction alternée des deux muscles adducteurs, l’antérieur et le postérieur, provoque le basculement des valves autour de l’axe dorso-ventral constitué par les condyles, ceci provoque le frottement contre le bois des denticules de la coquille qui agit comme une véritable râpe. La partie antérieure du corps de l’animal est par ailleurs susceptible de tourner sur elle-même, vers la gauche et vers la droite ce qui permet de donner une section parfaitement circulaire à la galerie. Le creusement de la galerie s’accompagnerait de la fermeture de l’orifice postérieur grâce aux palettes.

Particularités anatomiques

L’anatomie des tarets révèle les organes typiques d’un mollusque bivalve, mais dotés de particularités dimensionnelles ou positionnelles en relation avec l’étroitesse et la longueur de l’espace occupé. D’autre part, certaines structures n’ont leur équivalent dans aucun autre groupe de bivalves.

- Les branchies sont divisées en deux parties, l’antérieure de petite taille, la postérieure très développée. Elles sont reliées par le sillon alimentaire qui court sur le côté de la masse viscérale.

- L’ensemble cœur-reins subit un basculement qui amène les reins en position dorsale par rapport au cœur dont les oreillettes passent derrière le ventricule. Par ailleurs l’aorte antérieure et l’aorte postérieure deviennent respectivement postérieure et antérieure.

- L’anus s’ouvre à l’extrémité d’un long tube anal.

- La glande digestive est divisée en plusieurs parties possédant des orifices séparés dans l’estomac.

- À l’estomac est annexé un vaste cæcum.

- Le tube digestif comporte une annexe très particulière, les glandes de Deshayes, homologues probables de glandes salivaires, qui débouchent dans l’œsophage et s’étendent jusqu’à la face dorsale de la partie postérieure des branchies.

- L’orifice de la galerie est muni des palettes munies d’une musculature propre.

- Les muscles rétracteurs des siphons s’insèrent sur le revêtement calcaire de la galerie et non sur les valves de la coquille qui en sont très éloignées.

- Les muscles adducteurs antérieurs et postérieurs ont une action antagoniste.

Normalement le corps du taret occupe toute la longueur de la galerie mais la région antérieure peut se rétracter légèrement par rapport à l’extrémité de cette dernière. Si on ne tient pas compte des branchies, les viscères ne représentent que le quart environ de la longueur totale et seule leur partie antérieure est partiellement recouverte par la coquille.

Nutrition

La nutrition des tarets est une question complexe et dont les différents aspects sont sujets à controverse. Ces Mollusques disposent de deux sources de nourriture principales :

- Le plancton et les particules organiques en suspension dans l’eau.

- Le bois provenant du forage du tunnel. Ce sont d’authentiques xylophages (=mangeurs de bois)

Les premiers éléments, aspirés par le courant inhalant, sont capturés par les branchies et conduits vers les palpes labiaux puis la bouche par un sillon alimentaire cilié. Leur digestion, intracellulaire, se réalise dans les tubes « ordinaires », c'est-à-dire semblables à ceux des autres Bivalves, de la glande digestive. Le bois est réduit à l’état de fragments. Les plus grossiers d’entre eux sont conduits par des gouttières ciliées de la face ventrale du manteau jusqu’à la cavité infra branchiale et expulsés par le siphon inhalant (pseudofèces) grâce à des contractions de la cavité palléale. Les particules les plus fines sont dirigées vers la bouche. Elles seraient d’abord attaquées, dans l’estomac et le caecum, par les enzymes (cellulases) secrétées par les bactéries symbiotiques logées dans les cellules de la glande de Deshayes. Elles gagneraient ensuite les tubes spéciaux des glandes digestives où leur dégradation en sucres se termine à l’intérieur de cellules particulières. Ces sucres sont mis en réserve sous forme de glycogène dans d’autres cellules des tubes spéciaux. Ces deux modes d’alimentation sont séparés dans le temps. Le forage du tunnel exige en effet une augmentation de la pression hydrostatique à l’intérieur de la cavité palléale et d’organes comme le pied, ce qui ne peut se réaliser si les siphons sont rétractés et le tube fermé par les palettes, dont le rôle ne se limite donc pas à la protection de l’entrée de la galerie. La part de plancton et du bois dans l’alimentation varie probablement selon les espèces et aussi les saisons de l’année. L’information à propos des bactéries symbiotiques de la glande de Deshayes a été considérablement améliorée au cours des dernières décennies. Les recherches ont permis de mettre en évidence leur rôle dans la dégradation du bois et aussi dans la fixation de l’azote qui permet aux tarets de compenser, autrement que par la capture du plancton, la pauvreté du bois en acides aminés, En liaison probablement avec le fait qu’ils consomment leur propre habitat qui prend donc un caractère temporaire, les tarets présentent un certain nombre d’adaptations comme une croissance rapide, une maturation précoce des gonades et une fécondité élevée.