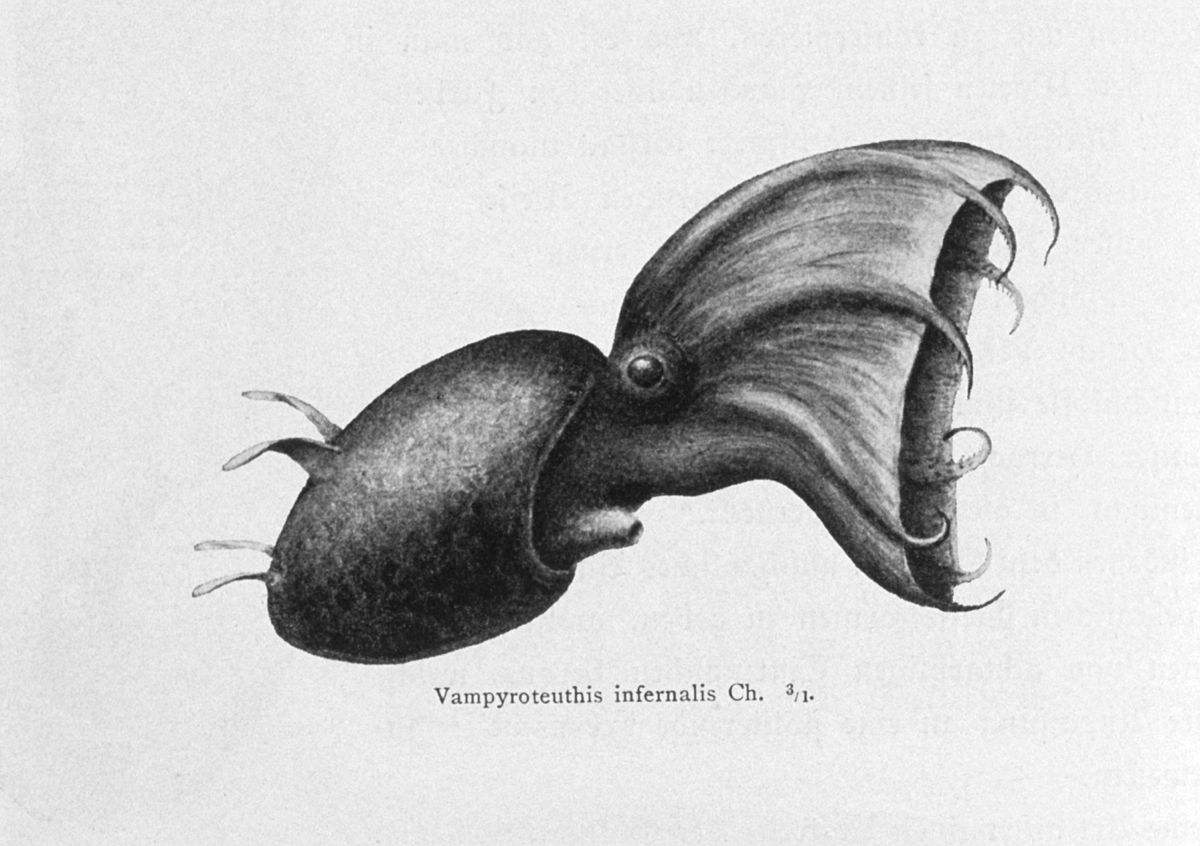

Vampire des abysses - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Développement

Peu de précisions sont connues concernant l'ontogenèse du vampire des abysses. Son développement se poursuit à travers trois formes morphologiques : la forme juvénile a une seule paire de nageoires, la forme intermédiaire possède deux paires, et la forme mature en a de nouveau qu'une seule. Lors de la première phase du développement intermédiaire, l'animal développe une paire d'ailettes située près des yeux, elle disparaît progressivement au fur et à mesure que l'autre paire se développe (Pickford, 1949). Avec la croissance et l'augmentation de la superficie (surface/volume), les ailettes sont redimensionnées et repositionnées afin de maximiser l'efficacité de la propulsion. Contrairement aux jeunes qui se propulsent avec la propulsion par réaction, les adultes d'âge mûr agitent uniquement leurs nageoires (Seibel et al. 1998). Cette ontogenèse unique fut une source de confusion dans le passé, les différentes formes furent identifiées comme plusieurs espèces et furent placées dans des familles distinctes (Young, 2002).

Si des hypothèses peuvent être tirées de l'observation des autres céphalopodes abyssaux, le vampire des abysses se reproduit probablement très lentement en pondant un petit nombre de gros œufs. L'immensité de son habitat et la faible densité de population font des rencontres procréatrices des cas rares. La femelle peut stocker le spermatophore (une sacoche conique de sperme) d'un mâle pendant de longues périodes avant qu'elle soit prête à féconder ses œufs. Une fois fécondés, l'incubation peut durer jusqu'à 400 jours. Après l'éclosion, la femelle ne mange plus et meurt. La croissance est lente car les nutriments ne sont pas abondants dans les abysses.

Les nouveau-nés mesurent 8 mm de longueur et sont déjà bien développés, ils ont la même allure que les adultes avec seulement quelques différences. Leurs bras ne sont pas palmés, leurs yeux sont plus petits et leurs filaments vélaires ne sont pas encore entièrement formés. Les nouveau-nés sont transparents et survivent avec une vésicule vitelline pendant une durée inconnue avant qu'ils ne commencent à se nourrir activement. Les juvéniles fréquentent les eaux beaucoup plus profondes, ils s'alimentent essentiellement de neige marine (détritus organiques des zones supérieures).

Habitat et écologie

Le vampire des abysses est un exemple extrême de céphalopode d'eaux profondes, il vit surtout dans la zone aphotique (sans lumière) entre 600-900 mètres de profondeurs, voire plus. Cette région des océans constitue un habitat pauvre en oxygène, soit la Zone de Minimum d'Oxygène (OMZ). Afin de faire face à la vie dans les profondeurs, le vampire des abysses a développé plusieurs adaptations radicales. De tous les céphalopodes abyssaux, son taux de masse métabolique spécifique est le plus bas. L'hémocyanine dans son sang bleu lie et transporte l'oxygène de manière plus efficace que chez les autres céphalopodes (Seibel et al. 1999), aidé par des branchies dotés d'une grande surface. Cet animal a une faible musculature, mais peut faire preuve d'agilité et de dynamisme avec peu d'efforts grâce à des statocystes sophistiqués (un organe de l'équilibre sensible à la gravité) et des tissus gélatineux riches en ammonium rapprochant le plus de la densité de l'eau de mer environnante.

Comme le ciel vu de l'entre deux eaux a la couleur du crépuscule, les yeux très sensibles de la faune abyssale sont capables de distinguer les silhouettes des autres animaux qui se déplacent au-dessus. Pour lutter contre cela, le calmar vampire génère sa propre lumière bleuâtre (bioluminescence) dans une stratégie appelée counter illumination : La lumière est diffuse sur la silhouette de l'animal, cachant sa présence de manière efficace. Ses propres yeux peuvent détecter la moindre lueur. Une paire de photorécepteurs est située au-dessus de sa tête, qui alertent l'animal en cas de mouvements dans la zone supérieure.

Comme de nombreux céphalopodes d'eaux profondes, le vampire des abysses n'a pas de sac à encre. S'il se sent menacé, au lieu de projeter de l'encre, un nuage de mucus collant bioluminescent contenant d'innombrables orbes de lumière bleue est éjecté du bout d'un bras. Ce barrage lumineux, qui peut tenir près de dix minutes, est sans doute destiné à étourdir les prédateurs et ainsi permettre au vampire des abysses de disparaître dans le noir sans avoir à nager. Cette éjection se fait uniquement si l'animal se sent très menacé, la régénération du mucus est coûteux d'un point de vue métabolique.