Atmosphère d'Uranus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Climat

Le climat d'Uranus est fortement influencé par son manque de chaleur interne, ce qui limite l'activité atmosphérique, et son inclinaison axiale extrême, qui induit des variations saisonnières extrêmes. L'atmosphère d'Uranus est remarquablement calme en comparaison de celle des autres géantes gazeuses, même par rapport à celle de Neptune, qui lui ressemble toutefois beaucoup. Quand Voyager 2 passa près d'Uranus en 1986, il observa seulement dix formations nuageuses autour de la planète.

Une explication proposée pour ce manque de formations nuageuses est que la chaleur interne d'Uranus se trouve plus en profondeur que celle des autres planètes géantes ; en termes astronomiques, elle a un faible flux de chaleur. Les raisons qui font que la température interne d'Uranus est si basse ne sont pas comprises. Neptune, qui est presque la jumelle d'Uranus en ce qui concerne la taille et la composition, émet 2,61 fois plus d'énergie dans l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. Uranus, en opposition, émet à peine de la chaleur. La puissance totale des émissions d'Uranus dans les infrarouges (de la chaleur) est de 1,06 ± 0,08 fois l'énergie solaire absorbée par l'atmosphère. En fait, le flux de chaleur d'Uranus est seulement de 0,042 ± 0,047 W/m², ce qui est plus bas que le flux de chaleur interne de la Terre qui est d'environ 0,075 W/m². La température la plus basse enregistrée dans la tropopause d'Uranus est de 49 K (−224 °C), faisant d'Uranus la planète la plus froide du Système solaire, plus que Neptune.

Les hypothèses expliquant la différence d'Uranus montrent qu'Uranus a probablement été renversée par un impact supermassif qui modifia son axe et qui l'inclina, cet évènement a aussi causé la perte de sa chaleur primordiale, la laissant avec un noyau à faible température. Une autre hypothèse est qu'une certaine forme de barrière existe dans les couches supérieures d'Uranus ce qui empêche la chaleur du cœur d'atteindre la surface.

Bandes, vents et nuages

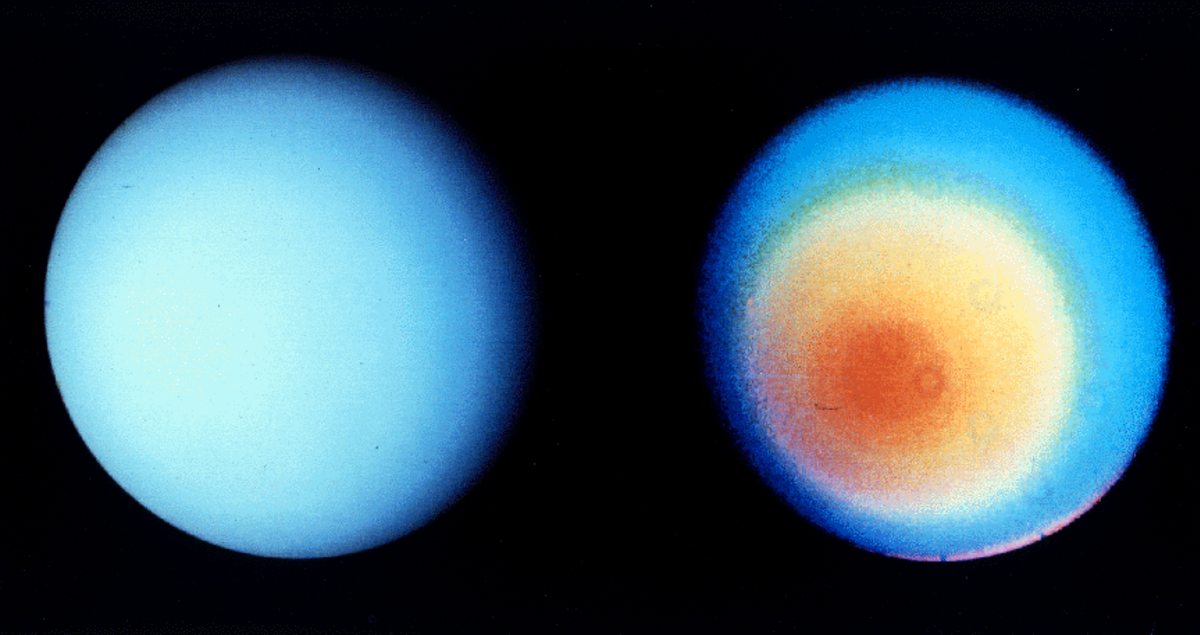

En 1986, Voyager 2 remarqua que l'hémisphère d'Uranus pouvait être subdivisé en deux régions : une calotte polaire brillante et des bandes équatoriales sombres. Leur frontière est située à environ −45 degrés de latitude. Une bande étroite s'étendant entre −45 et −50 degrés est la caractéristique visible la plus brillante de la planète. Elle est appelée le col polaire. La calotte et le col sont considérés comme étant une région dense composée de nuages méthane situé à des pressions allant de 1.3 à 2 bar. Malheureusement Voyager 2 arriva durant le point culminant de l'été de l'hémisphère sud et n'a donc pas pu observer l'hémisphère nord. Toutefois, au début du XXIe siècle, quand la région polaire nord devint visible, les télescopes Hubble et Keck n'observèrent aucun col ou calotte polaire dans l'hémisphère nord. Uranus semble donc asymétrique : brillante près du pôle sud et sombre et uniforme dans les régions se trouvant au nord du col sud. La structure latitudinale d'Uranus est différente de celle de Jupiter et de Saturne, qui présentent de multiples bandes étroites et colorées.

En plus des bandes, Voyager 2 observa dix petits nuages brillants, se trouvant plusieurs degrés au nord du col. Sous tous ses autres aspects Uranus semblait "morte" dynamiquement en 1986. Toutefois dans les années 1990 la quantité de nuages brillants a augmenté. La majorité se trouvait dans l'hémisphère nord lorsqu'ils devinrent visibles. L'explication commune de ce fait est que les nuages brillants sont plus faciles à identifier dans la partie obscure de la planète, tandis qu'au sud, le col brillant empêche leur observation. Néanmoins il y a des différences entre les nuages de chaque hémisphère. Les nuages de l'hémisphère nord sont petits, fins et brillants. Ils semblent se trouver à haute altitude. La durée de vie de ces nuages varie beaucoup. Certains petits nuages ne vivent que quelques heures, tandis qu'au moins un des nuages de l'hémisphère sud présent lors du passage de Voyager existe encore aujourd'hui. Des observations récentes ont aussi montré que les nuages sur Uranus sont similaires à ceux existant sur Neptune, bien que ceux d'Uranus sont plus calmes.

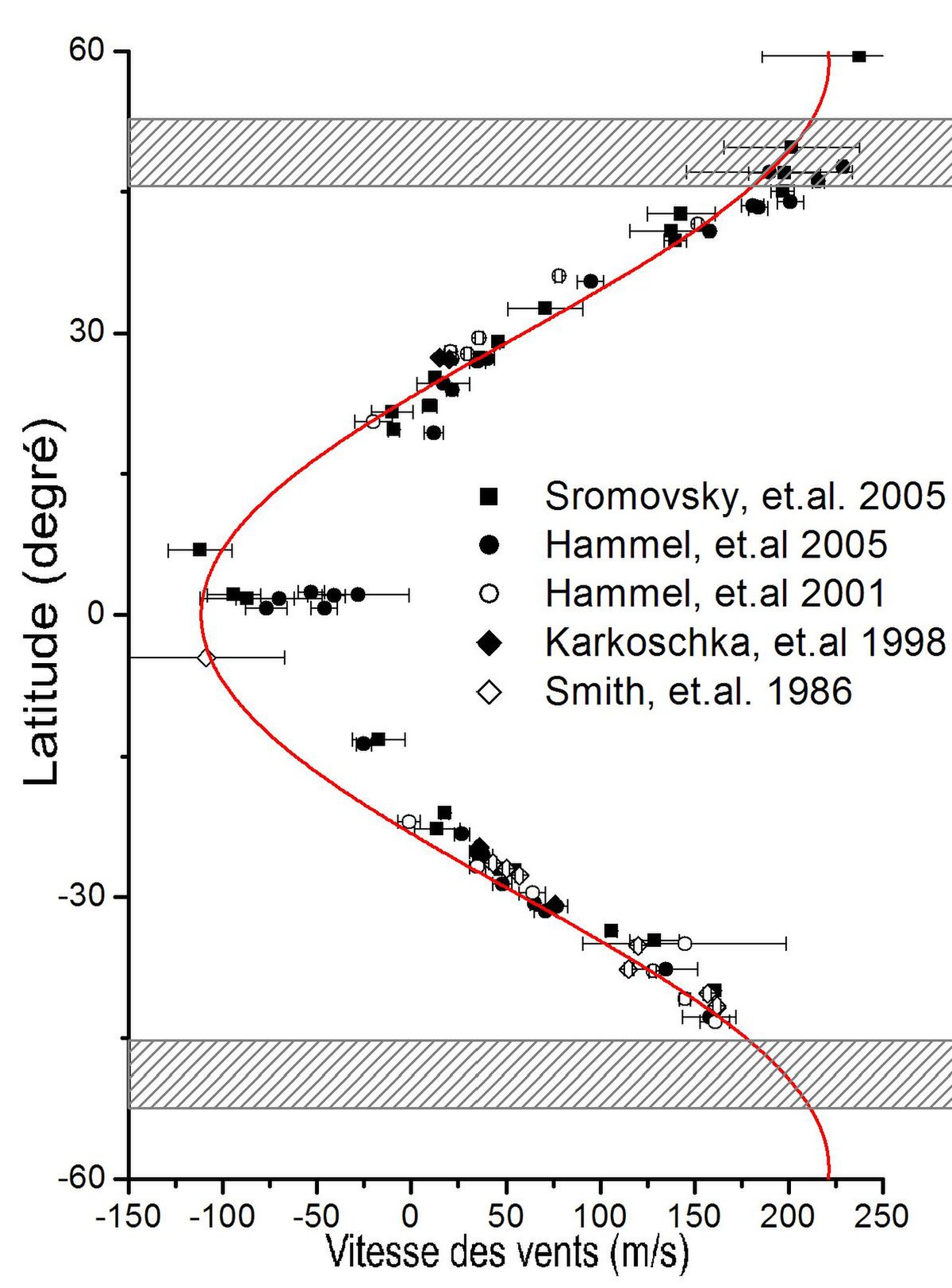

Le déplacement de nombreux nuages a permis de déterminer des vents zonaux soufflant dans la troposphère supérieure d'Uranus. À l'équateur les vents sont rétrogrades, ce qui signifie qu'ils soufflent dans la direction opposée à la rotation de la planète. Leur vitesse va de −100 à −50 m/s. La vitesse des vents augmente en s'éloignant de l'équateur, atteignant zéro près de ±20° latitude, où la température de la troposphère est minimale. Près des pôles, les vents se déplacent de façon prograde (dans le sens de rotation de la planète). La vitesse des vents continue d'augmenter jusqu'à son maximum à ±60° de latitude avant de retomber à zéro aux pôles. La vitesse des vents à −40° de latitude est de 150 à 200 m/s. Puisque le col empêche d'observer les nuages en dessous de ce parallèle, la vitesse des vents entre −40° de latitude et le pôle sud est impossible à mesurer. En opposition, dans l'hémisphère nord des vitesses allant jusqu'à 240 m/s sont observées vers +50 degrés de latitude. Ces vitesses mènent parfois aux affirmations incorrectes selon lesquelles les vents sont plus rapides dans l'hémisphère nord. En fait, latitude par latitude, les vents sont légèrement plus lents au nord d'Uranus, spécialement entre ±20 et ±40 degrés.

Variation saisonnière

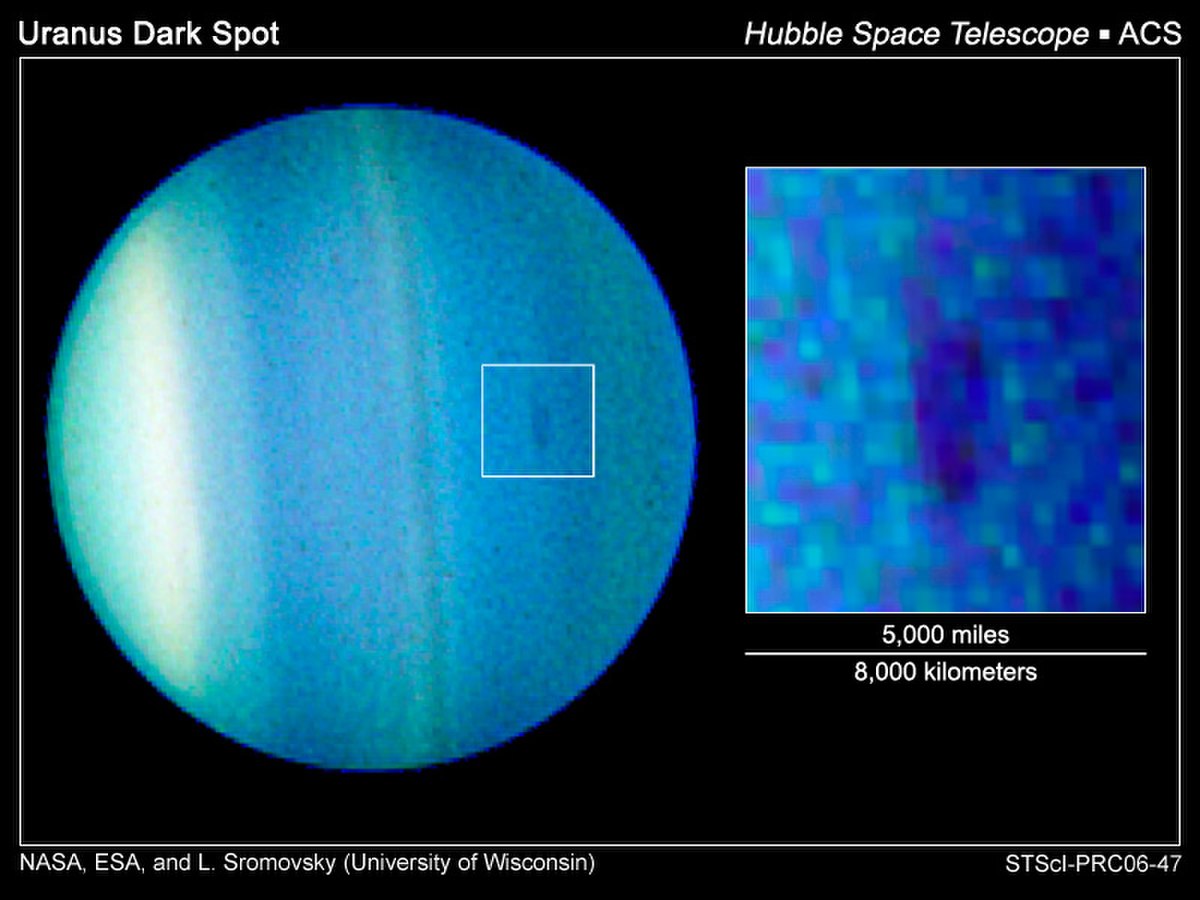

Durant une courte période en automne 2004, un certain nombre de grand nuages apparurent dans l'atmosphère d'Uranus, lui donnant une apparence semblable à Neptune. Les observations remarquèrent des vents records de 824 km/h et un orage persistant faisant penser aux "feux d'artifice du 4 juillet" (référence aux feux d'artifice le jour d'Independence Day). Le 23 août 2006, des chercheurs du Space Science Institute (Boulder (CO)) et l'Université du Wisconsin observèrent une tache sombre sur Uranus. Les raisons de cette soudaine activité ne sont pas toutes connues, mais il apparait que l'inclinaison de l'axe entraine des variations saisonnières extrêmes du temps.

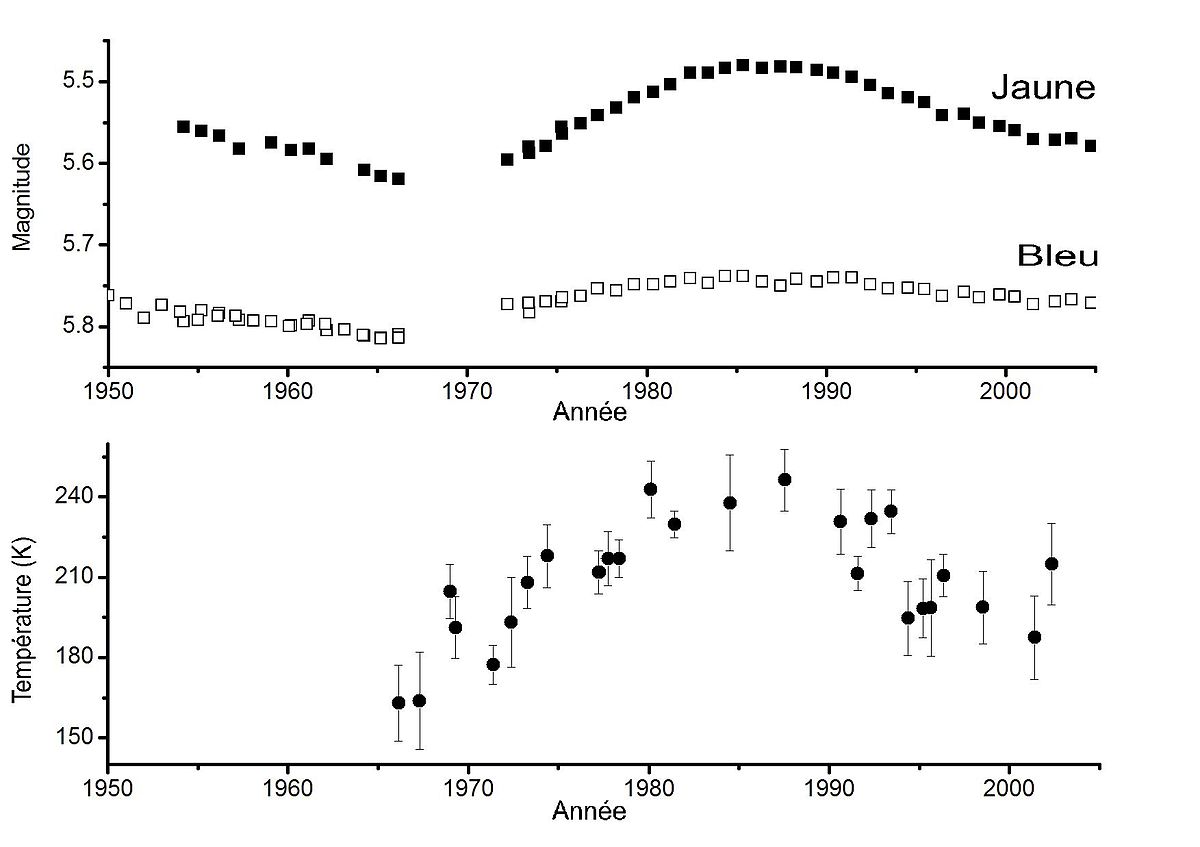

Déterminer la nature de ces variations saisonnières est difficile à cause du manque de données fiables sur Uranus car les enregistrements atmosphériques datent d'il y a moins de 84 ans, soit une année uranienne. Un certain nombre de découvertes ont toutefois été faites. La Photométrie durant la moitié de l'année Uranienne (commençant dans les années 1950) a montré des variations saisonnières de la brillance dans deux bandes spectrales, avec un maximum lors des solstices et un minimum aux équinoxes.

Uranus est un globe aplatis, ce qui cause le fait que sa partie visible s'est agrandie pour paraitre plus grande vue depuis les pôles. Ceci explique en partie son apparence brillante durant les solstices. Uranus est connu pour avoir de fortes variations méridionales de son albédo. Par exemple, la région polaire sud d'Uranus est plus brillante que les bandes équatoriales. De plus, les deux pôles présentent une forte brillance dans les courtes longueurs d'onde du spectre. Les changements semblent donc s'agencer ainsi : les pôles, qui sont tous les deux brillants, sont visibles aux solstices, tandis que l'équateur, sombre, est visible principalement lors des équinoxes.

Toutefois il y a des raisons de croire que des changements saisonniers ont lieu sur Uranus. Tandis que la planète est connue pour avoir une région polaire sud lumineuse, le pôle nord l'est assez faiblement, ce qui est incompatible avec le modèle du changement saisonnier décrit ci-dessus. Durant son précédent solstice dans l'hémisphère nord en 1944, Uranus a présenté un éclat élevé, ce qui suggère que le pôle nord n'a pas été toujours si faiblement lumineux. Ceci implique que le pôle visible brille avant le solstice et s'assombrit après l'équinoxe. Des analyses détaillées des données des bandes spectrales visibles et à faible longueur d'onde révélèrent que les changements périodiques de luminosité ne sont pas totalement simultanés aux solstices. Finalement dans les années 1990, comme Uranus a dépassé son solstice, le télescope Hubble et d'autres télescopes terrestre révélèrent que la calotte polaire sud s'assombrissait notablement (sauf le col sud qui reste lumineux), tandis que l'hémisphère nord voit son activité augmenter, notamment par la formation de nuages et des vents plus puissants faisant penser que la calotte polaire nord devrait bientôt s'illuminer. En particulier, le col polaire présent dans l'hémisphère sud (à −45°) devrait voir son homologue apparaitre dans l'hémisphère nord.

Le mécanisme de ces changements n'est pas connu. Durant les solstices d'été et d'hiver, les hémisphères d'Uranus alternent entre faire face aux rayons solaires ou à l'espace. La luminosité de l'hémisphère éclairé résulte probablement de l'épaississement local des couches de nuages de méthane situés dans la troposphère. La col lumineux à −45° de latitude est lié aux nuages de méthane.

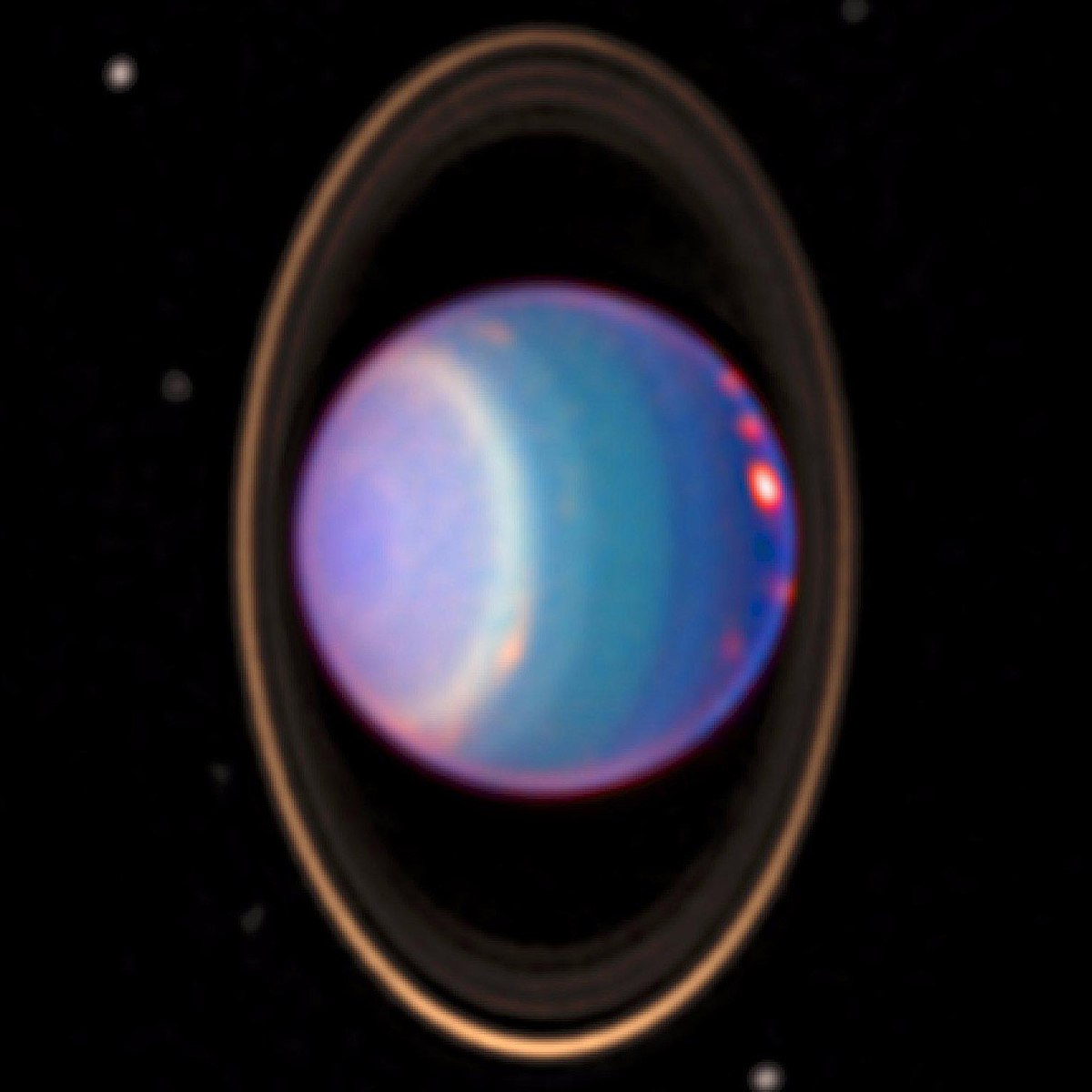

Uranus en 2005. Les anneaux, le col sud et un nuage brillant dans l'hémisphère nord sont visibles. |