Biofilm - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Traces fossiles

Les biofilms ont sans doute constitué les premières colonies d'organismes vivants, il y a plus de 3,5 milliards d'années. Avec les stromatolithes, ils semblent à l'origine des premières roches biogéniques et structures récifales, bien avant l'apparition des coraux.

Les voiles alguaux que l'on trouve encore sur certains sédiments exondés, certains sols humides ou certaines plages ou rivages d'eau douce pourraient aussi être à l'origine de processus de fossilisation, en particulier de traces (humaines, de dinosaures ou de microreliefs...). Certains biofilms encroutant sont capable de croître sur eux-mêmes ou plutôt sur les lamines générées par les générations précédentes de bactéries. Ils semblent, toujours avec les stromatolithes, à l'origine du premier puits de carbone majeur il y a plus de 3 milliards d'années.

L'environnement particulier du biofilm permet aux cellules de (ou les force à..) coopérer et agir les unes avec les autres de manière différente de ce qu'elles feraient en environnement libre. Les bactéries vivant dans un biofilm ont des propriétés sensiblement différentes de celles des bactéries « flottantes » de la même espèce, qui peut faire penser comme dans le cas des stromatolithes à des propriétés émergentes de super-organisme.

Chez l'animal et chez l'Homme

Tous les organes internes creux communiquant avec l'environnement extérieur (bouche, tube digestif, vagin..) sont une niche écologique abritant un film d'organismes vivants plus ou moins riche. Ces organismes, bactériens notamment, co-évoluent avec leur hôte et son système immunitaire. Ils jouent un rôle fonctionnel important pour l'organisme, dans la digestion par exemple (et tout particulièrement chez les ruminants). Ce sont parfois des symbiotes (mutualistes), ce sont parfois des pathogènes ou parasites, ou ils le deviennent lorsque des conditions de déséquilibre leur permettent de pulluler (ex : mycose survenant après traitement antibiotique). Chez l'animal on parle alors de "flore" (flore intestinale, flore vaginale..) ou de microbiote.

Certains animaux sont également extérieurement couverts d'un biofilm (le paresseux a les poils qui verdissent en raison d'une algue qui y vit).

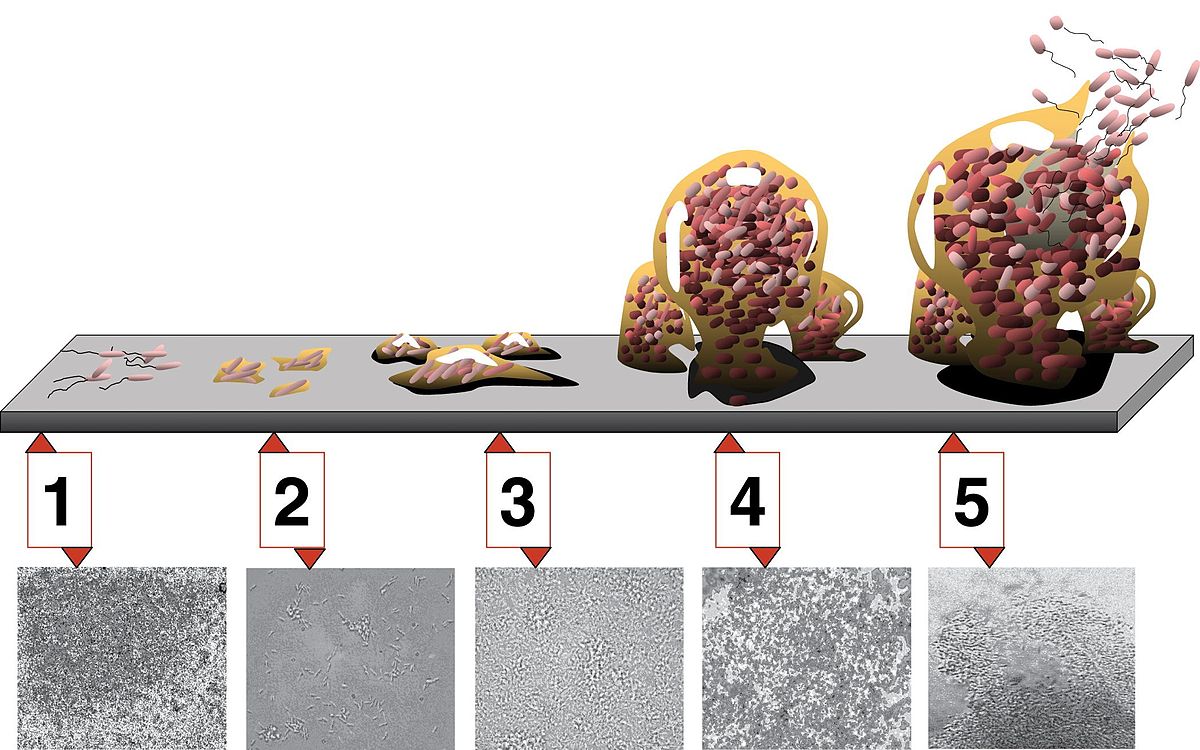

Formation et développement du biofilm

Étape 1 : attachement initial;

étape 2 : attachement irréversible;

étape 3 : apparition et « maturation I » du biofilm;

étape 4 maturation II;

étape 5, : dispersion.

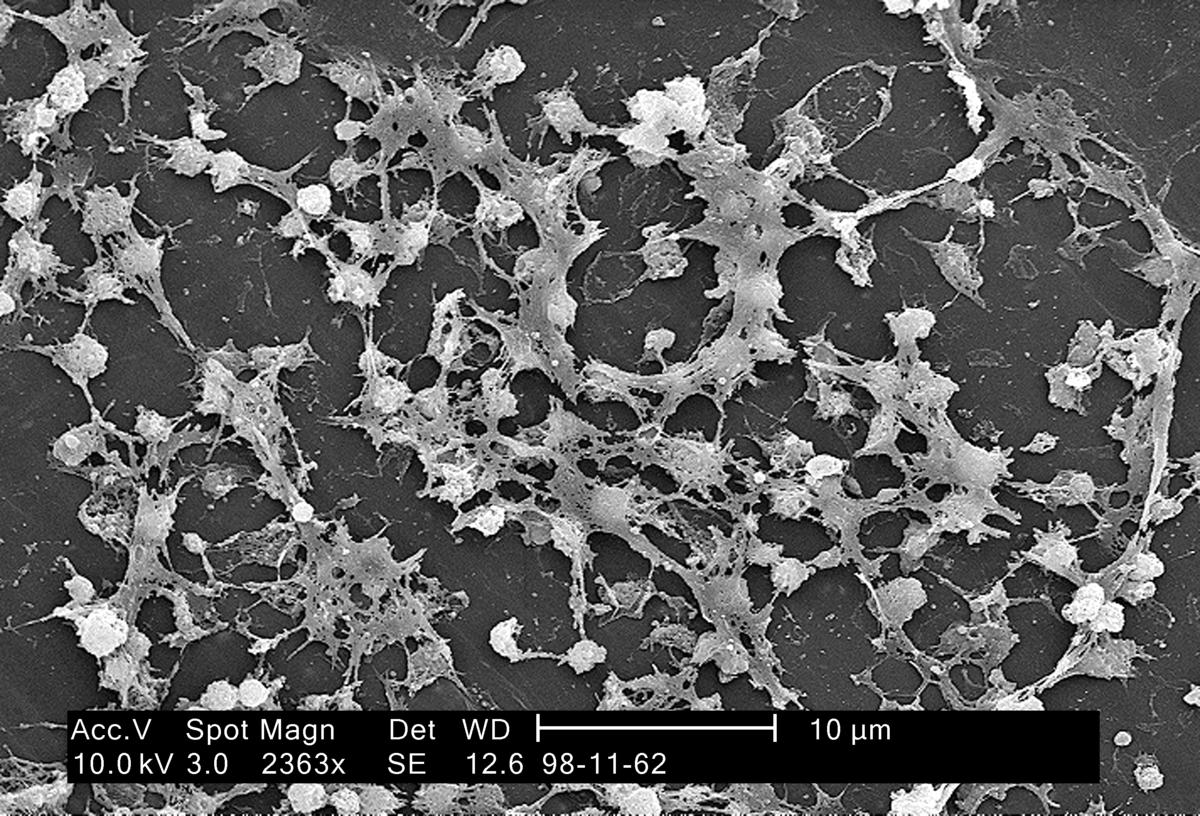

Les photomicrographie (toutes à même échelle) sont celles d'un biofilm de Pseudomonas aeruginosa en développement.

(Informations tirées du Center for Biofilm Engineering, Montana State University [1])

Considérant le biofilm au sens "embryologique" c'est-à-dire comme une entité/unité fonctionnelle de structure multicellulaire organisée, on peut également parler de cycle de développement ou de cycle de vie car le modèle en cinq étapes proposé ci-après peut se répéter indéfiniment:

- La première étape est l'adhésion (réversible) de micro-organismes mobiles à une surface, principalement par des liaisons chimiques non covalentes ou faibles. Ces liaisons entre la cellule (surtout ses protéines : les curlis) et la surface d'attachement sont de type van der Waals, électrostatique, ou encore acide-base de Lewis.

- Vient ensuite l'adhésion permanente par la formation de molécules protéiques appelées ligands, et de structures telles que les pili. Ces premiers points fixes augmentent la capacité d'ancrage d'autres micro-organismes en accroissant et en variant les surfaces d'ancrage. Noter que certaines espèces ne sont pas capables de s'ancrer elles-mêmes et s'intègrent à d'autres espèces déjà installées en colonies en s'attachant à leur biofilm. On a ici les prémices de la structure du biofilm: sa diversité de natures et de structures laisse envisager une diversité de fonctions.

- Les micro-organismes se divisent, commençant ainsi des microcolonies. À partir d'une concentration suffisamment dense d'individus, les microcolonies commencent la sécrétion du biofilm proprement dit.

- Le biofilm grandit et mûrit, s'épaississant jusqu'à devenir macroscopique, voire géant en conditions optimales.

- La cinquième étape est la phase de dispersion, dite phase planctonique: induits par le vieillissement du biofilm, certains stress ou carences, les micro-organismes peuvent activement se séparer du biofilm, parfois consommant la matrice qui représente une source d'énergie. Ces micro-organismes retournent à l'état dit "planctonique" de libre circulation et peuvent aller coloniser de nouvelles surfaces, complétant ainsi le cycle. Dans le mode de vie du biofilm et selon ce modèle en cinq étapes, la phase "planctonique" peut alors être vue comme une phase de dispersion.