Biomathématique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exemples de modèles biomathématiques

Croissance bactérienne

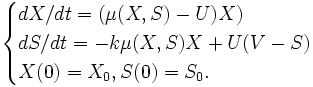

Pour modéliser l’évolution d’une colonie bactérienne, on a souvent recourt au système d’équations différentielles de Cherruault (1998) :

- k est une constante d’échanges identifiée par les données expérimentales ;

- X et S sont respectivement la concentration de la biomasse et du substrat dans le milieu nutritif ;

- V est l’entrée de substrat ;

- U(t) est une fonction de contrôle (qui peut correspondre p. ex. à la concentration de l’éthanol dans un processus de fermentation alcoolique) ;

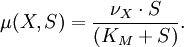

- µ(t) est une fonction non linéaire qui définit l’échange entre le compartiment bactérien X et le milieu de culture S. Cette fonction est calculée selon la loi de Monod, qui a pour expression :

Ici KM est la constante de Michaelis et νX une constante expérimentale.

Dynamique des populations

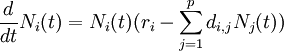

La dynamique des populations a été traditionnellement un domaine de prédilection en biomathématiques. Des modèles décrivant l'évolution des populations ont fait l'objet de plusieurs études qui datent du XIXe siècle. Entre autres, les fameuses équations de Lotka-Volterra (1925) permettent de modéliser l’évolution au cours du temps des proies et des prédateurs dans un écosystème. On les appelle quelquefois modèles “proies-prédateurs”, la formule générale est :

- Ni est le nombre d’individus de l’espèce (i), avec N0 l'effectif initial ;

- p est le nombre d’espèces en compétition ;

- ri est le taux de croissance spécifique de l’espèce (i) ;

- di,j sont les coefficients qui mesurent l’ampleur avec laquelle la présence d'une l’espèce (j) affecte la survie de l’espèce (i).

Organisation spatiale et morphogenèse

Le mathématicien anglais Alan Turing, a cherché à jeter les bases mathématiques d'une théorie de la morphogenèse. Dans un article publié en 1952, intitulé : The chemical basis of morphogenesis, il a montré comment une réaction chimique couplée à un phénomène de diffusion pouvait conduire à des distributions périodiques dans l'espace des concentrations de certaines espèces chimiques. Selon Turing, un système de substances chimiques appelées "morphogènes" réagissant ensemble et diffusant à travers les tissus rend adéquatement compte du phénomène principal de morphogenèse. À condition toutefois que des interactions entre réactions chimiques aient lieu avec autocatalyse, rétroaction, échanges croisés etc. et donnent lieu à des processus non linéaires avec rupture de symétrie.

Maladies infectieuses

Le système mixte de Marchuk (1994) est l'un des modèles les plus courants qui décrivent l’évolution d’une maladie infectieuse d'origine virale. Il prend en considération les réactions de défense de l’organisme qui sont traduites par des équations mathématiques. Ce modèle permet d’expliquer les caractéristiques fonctionnelles du système immunitaire ainsi que le rôle de la température, le mécanisme de la réponse immunitaire, la nature de l'agent viral etc. [9] [pdf]

Techniques de modélisation

Bien que chaque système biologique requiert ses propres techniques de modélisation, il existe des méthodes de modélisation très générales et fort utiles que nous allons passer en revue.

Analyse compartimentale

Cette technique de modélisation convient très bien aux systèmes de transformations chimiques et d'échanges cellulaires. On peut néanmoins l'étendre à bien d'autres circonstances. Plusieurs étapes sont nécessaires pour élaborer un modèle compartimental.

- définir la substance à étudier et ses transformés dans les différents compartiments (qui sont en fait des classes d'équivalence);

- déterminer par l'observation les constantes de proportionnalité d'échange entre les compartiments ;

- faire le bilan de masse (débit entrant – débit sortant) à l'aide d'un système différentiel linéaire ;

- faire les approximations nécessaires pour simplifier la résolution numérique.

Les biologistes utilisent largement cette méthode pour l'analyse quantitative des flux métaboliques, de la diffusion des marqueurs et des médicaments en pharmacocinétique [5].

Modèle de diffusion, convection, réaction

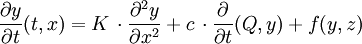

De nombreux systèmes biologiques sont constitués d'interaction entre deux ou plusieurs substances. Si l'on modélise l'évolution au cours du temps et dans l'espace, des concentrations ou des pressions partielles de ces substances on est conduit à des systèmes aux dérivées partielles. Dans le cas d'une dimension de l'espace x on obtient des EDP du type :

où y et z sont les concentration de deux substances, K est une constante de diffusion, c est la constante de convection ou de transport, Q est le débit de convection et f est une fonction donnée qui décrit l'interaction entre les deux substances.

Des relations supplémentaires qui émanent de l'observation (conditions initiales et limites) sont nécessaires pour assurer l'unicité de la solution. On utilise concrètement ce modèle pour l'étude quantitative des échanges gazeux respiratoires entre les alvéoles et les capillaires sanguins. [6].

Modèles stochastiques

- Modèle stochastique en écologie [7] [pdf]

- Modélisation stochastique du rythme circadien [8][pdf]