Buron - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fonctionnement

L'estive au buron était assurée par quatre buronniers ou plus selon la taille des burons :

- Le roul, en général un adolescent servant d'homme à tout faire,

- le bédelier, chargé de s'occuper des veaux,

- Le pastre, chargé de fabriquer la tomme fraîche qui donnera le fromage (cantal ou laguiole),

- Le cantalès, patron du buron.

Ajoutons, pour ne rien oublier :

- Le chien, pour ramener les vaches.

Sur l'Aubrac le chien était formellement proscrit. Les vaches ne supportaient pas sa présence. Deux fois par jour, le matin très tôt et en fin d'après-midi, la traite des vaches fournissait le lait, transporté au buron dans la gerle.

Le lait était ensuite mis à cailler pendant 1 heure avec de la présure. Le caillé ainsi obtenu était découpé à l'aide ou atrassadou (terme de la Lozère et de l'Aveyron)ou d'un « frénial » (terme du Cantal) ou encore tranche-caillé, puis séparé du petit-lait. Le caillé était ensuite pressé sous la « catseuse » (grande presse en bois) et devenait la tomme. Cette tomme était ensuite salée, émiettée à l'aide de la « fraiseuse » puis transvasée dans un moule en bois ou en aluminium dans lequel elle était pressée à nouveau.

Enfin, la fourme ainsi obtenue était entreposée dans la cave du buron (à une température d'environ 10 °C) pour l'affinage qui dure de 45 jours à plusieurs mois (10 mois en général et 18 mois au maximum).

Evolution architecturale

Au XIIIe siècle, des textes commencent à mentionner la pratique du pâturage d'estive. La première mention d'un ancêtre des burons dans les Monts du Cantal est datée de 1265. Elle concerne une « redevance qui sera levée sur chaque cabane à fromage nouvellement construite » dans le mandement de Saint-Martin-sous-Vigouroux, en Haute-Auvergne. Les cabanes à fromages appartiennent à la catégorie plus générale de bâtiments que les archéologues du Haut Moyen Âge et de la Préhistoire appellent des fonds de cabane et qui correspondent, en complément de maisons principales fixes et plus soigneusement bâties, à des constructions sommaires implantées par un décaissement du sol et une charpente sommaire afin d'abriter une activité ou un habitat, saisonnier ou complémentaire (tissage, stockage, élevage, fromage, etc.)[citation nécessaire].

Ancêtre du buron, le tra (c'est-à-dire « creux ») était des plus sommaires : il consistait en une ou deux pièces creusées dans le sol sous une couverture en mottes de gazon. Ce genre de bâtiment était de courte durée et on en changeait souvent comme en témoignent les nombreux entonnoirs visibles dans les pâturages.

Dans certaines montagnes, le déplacement des cabanes à fromages était limité, voire interdit : ainsi, un accord de 1570, prévoyait qu'à la montagne des Chazes, près du Griou, elles ne pouvaient être « remuées » que tous les dix ans, tandis qu'à la montagne du Jouhanial, à Albepierre, il était interdit de les « fere ailhors ».

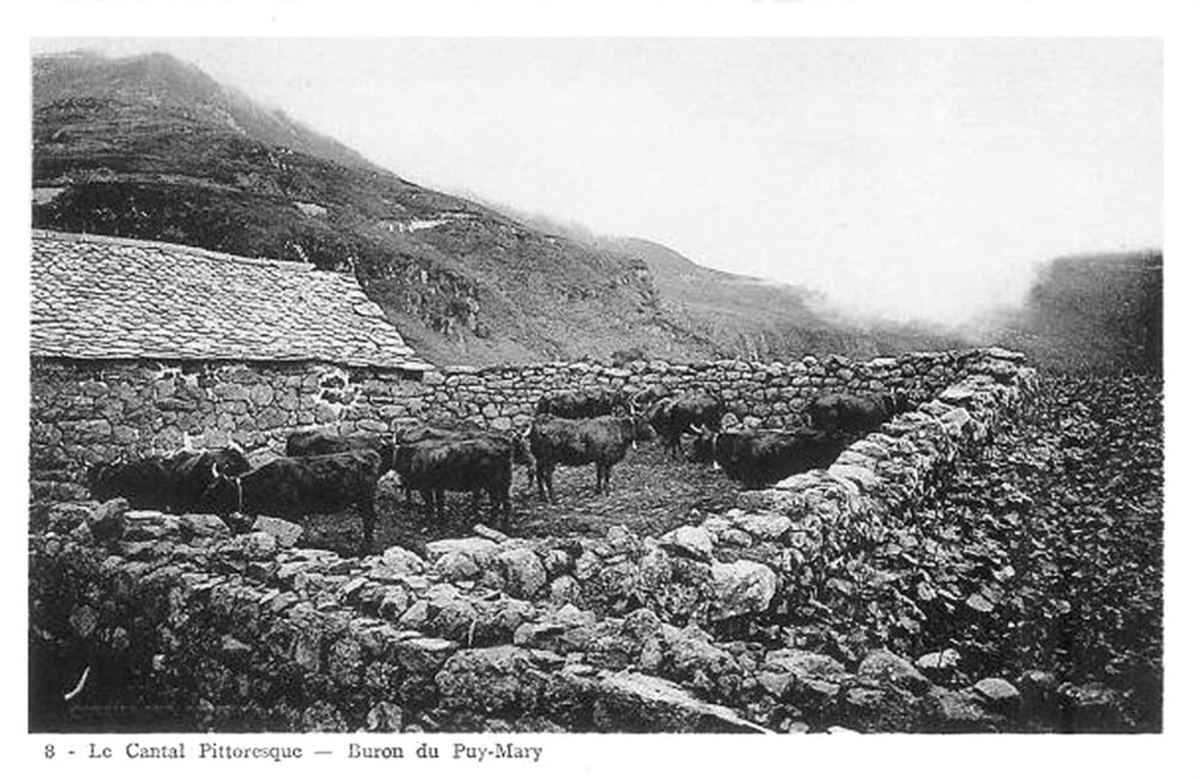

Par la suite, ce simple retranchement fut remplacé par un bâtiment rectangulaire à demi enterré, aux murs en pierres sèches coiffés soit d'un plafond de dalles de pierre sur encorbellements, soit de mottes de gazon sur une charpente sommaire.

On connaît un peu leur disposition au milieu du XVIe siècle, grâce à une information judiciaire faite en 1535 par le bailli du Carladès contre le seigneur de Dienne accusé d'avoir fait enlever des fromages dans certains mazucs : des petites maisons, avec une porte pouvant être verrouillée, dans lesquelles le fromage est recueilli et fabriqué pendant que les vaches sont dans la montagne.

Les « burons » sont décrits au début du XVIIIe siècle dans une lettre de Trudaine, alors intendant d'Auvergne, comme « des cabanes sous terre, en partie recouvertes de gazon où l'on fait le fromage de pays [ici dans le Cantal] et qui sont construites à peu de frais. Les propriétaires des pâturages de montagne trouvent un avantage à changer de place de temps en temps leurs burons, c'est ainsi qu'on les nomme, dans l'intérêt des fermiers ».

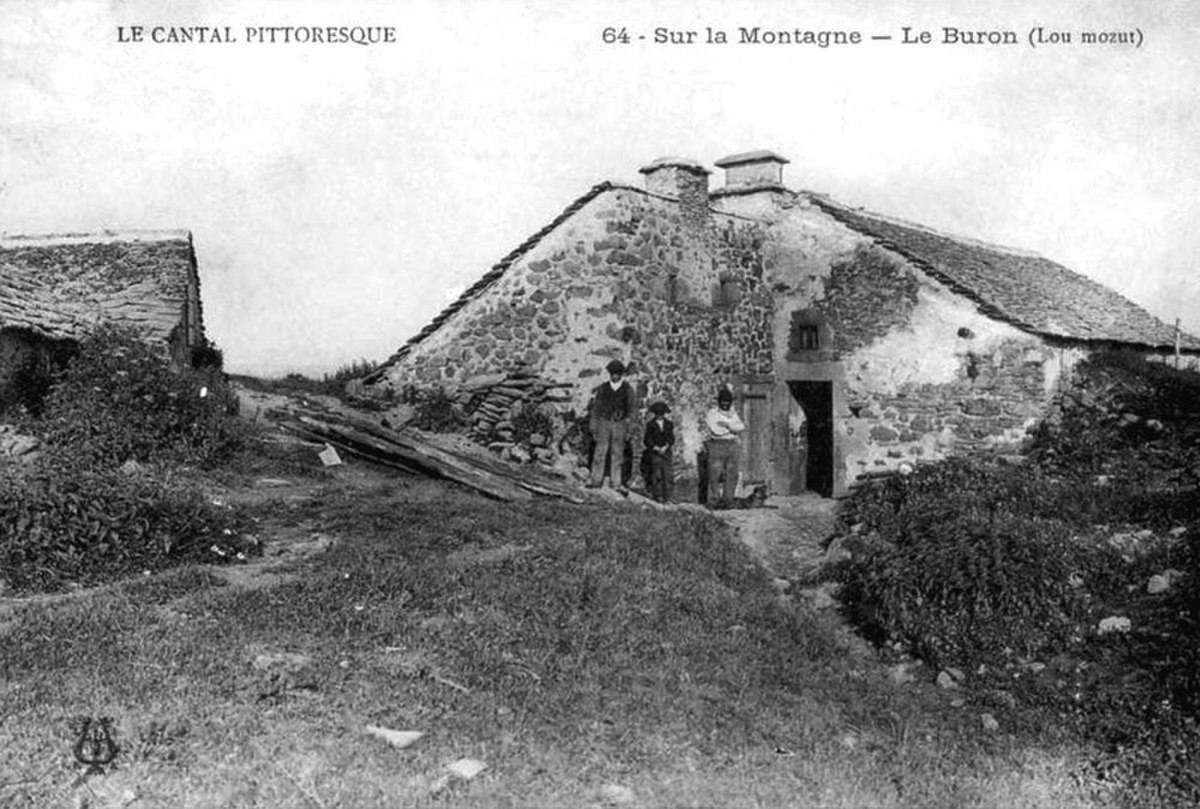

Les burons « vousté et thuilé » (la tuile désignant la lauze) ont commencé à être construits en pierres maçonnées au mortier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'agronome de Murat-Sistrières fait voûter et couvrir les siens, nous dit-il, vers 1760, afin de « les mettre à l'abri de tout accident et surtout de la foudre qui en consumait annuellement quelques-uns ». Il subsiste plusieurs burons portant le millésime de cette époque sur le linteau de la porte: 1772, au Puy de la Bane, 1769 à Grandval, 1721 au pied du col de Cabre. Tous ceux qui ont été construits par la suite ne sont pas très différents.

Une unique porte, ménagée dans le mur pignon lorsqu'il fait face à la vallée, permet d'entrer dans la première pièce où le fromage est fabriqué, ensuite dans le « caveau » qui sert à conserver et à faire mûrir les nouvelles pièces de fromages (les « fourmes »). Pas de cheminée pour le feu qui se fait dehors, ni de chambre pour les bergers, mais toujours une bonne source à proximité.

À la fin du XIXe siècle certains burons sont une solide construction en pierre, parfois en partie enterrée, au toit en chaume pour les plus anciens, et plus généralement en lauze. Il est désormais constitué de trois pièces :

- à l'étage, la pièce où dorment les buronniers et où le foin est engrangé,

- au rez-de-chaussée, la pièce où est fabriquée la tomme, fromage encore frais qui permet de préparer l'aligot,

- la cave, dans laquelle s'affinent les fromages (appelés cantal dans le Cantal et laguiole en Aveyron et en Lozère).