Cathédrale Notre-Dame de Rouen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principaux dommages

Outre, les incendies qui affectent les deux premières flèches, la rosace de la façade occidentale va être détruite trois fois : tout d'abord, lors de la construction de la tour de beurre, ensuite par un « ouragan » au XVIIIe siècle et finalement au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le 19 avril 1944, un bombardement de Rouen par les Alliés atteint de nombreux monuments emblématiques de la ville, faisant près de 900 victimes sur Rouen et son agglomération, la cathédrale n'est pas épargnée. L'édifice est touché par sept bombes dont une, tombée dans le chœur, n'explosera pas. Les bas-côtés de la nef et les chapelles du collatéral sud, sauf une, sont détruites. De plus, un des quatre piliers soutenant la flèche est gravement endommagé. Le pilier sera rapidement renforcé et étayé par l'entreprise Lanfry, pour empêcher la flèche de s'abattre sur l'ensemble. La nef restera debout grâce aux arc-boutants de la chapelle Sainte-Catherine qui la soutinrent à eux seuls.

Lors de la tempête de décembre 1999, l'un des quatre clochetons en bois recouvert de cuivre qui se dressent à la base de la flèche, œuvre du maître-ferronnier Ferdinand Marrou, est tombé dans le chœur, défonçant la toiture, faisant un trou dans la voûte et abimant des stalles.

Les principaux travaux de restauration sont aujourd'hui achevés. Cependant, le temps poursuit son œuvre et l'état du porche principal miné par l'humidité, le gel et la pollution atmosphérique se dégrade irrémédiablement. Le petit portail Saint-Siméon dit aux « machons » (maçons) n'est toujours pas restauré, ainsi que le clocheton, mais les attaches des clochetons avec la flèche sont corrodées, car celle-ci est rouillée de n'avoir pas été entretenue et peinte depuis 1913, malgré d'importants travaux de consolidation dans les années quatre-vingts. D'inesthétiques tirants en métal ont été installés provisoirement.

Description externe de l'édifice gothique actuel

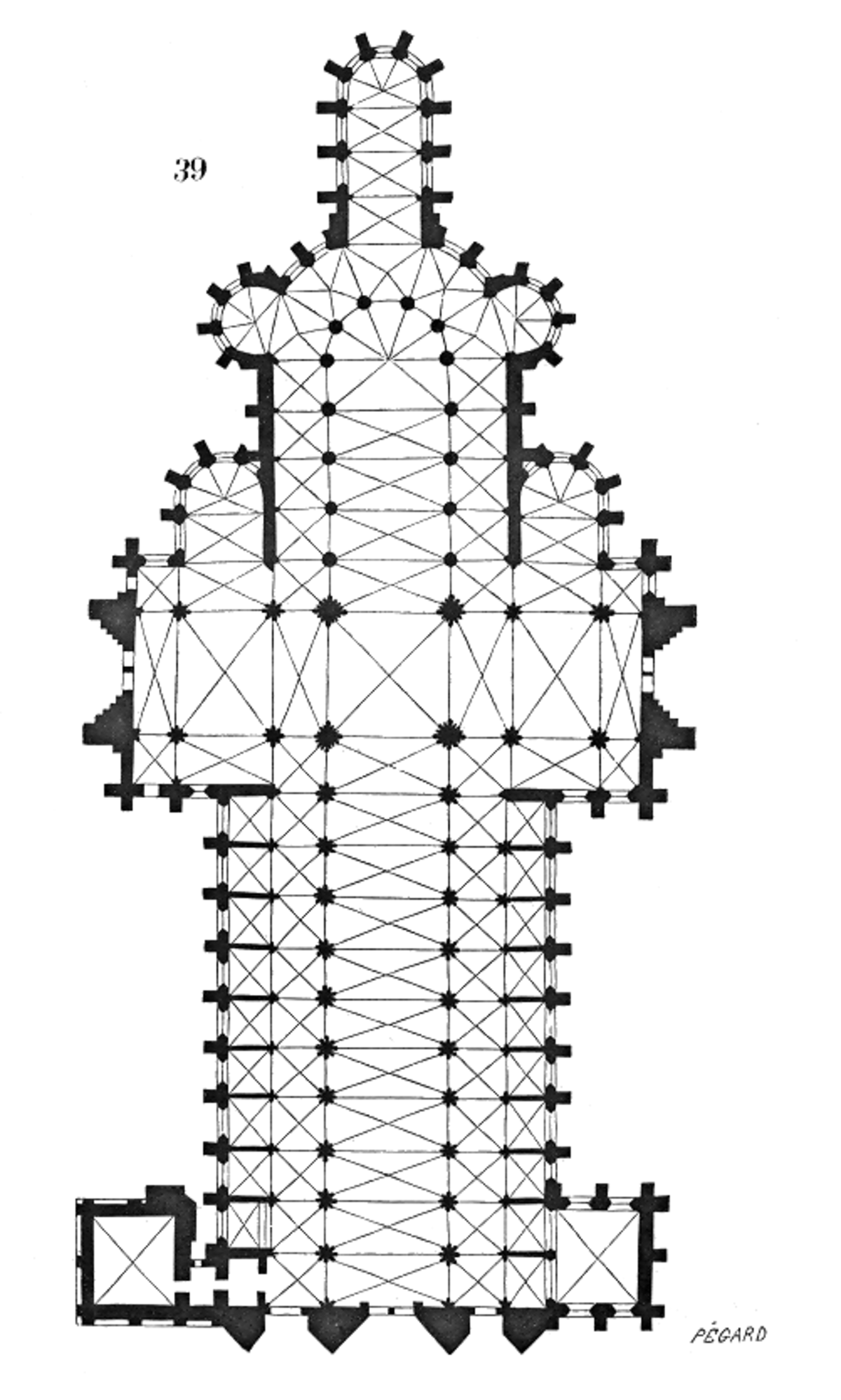

- La tour nord (tour Saint-Romain) est la partie la plus ancienne de la façade (XIIe siècle, premier gothique ) et était couronnée d'une flèche en pierre à l'origine. Après la destruction de cette dernière, un autre niveau en style gothique flamboyant a été ajouté et doté d'un toit en charpente dit « en hache ».

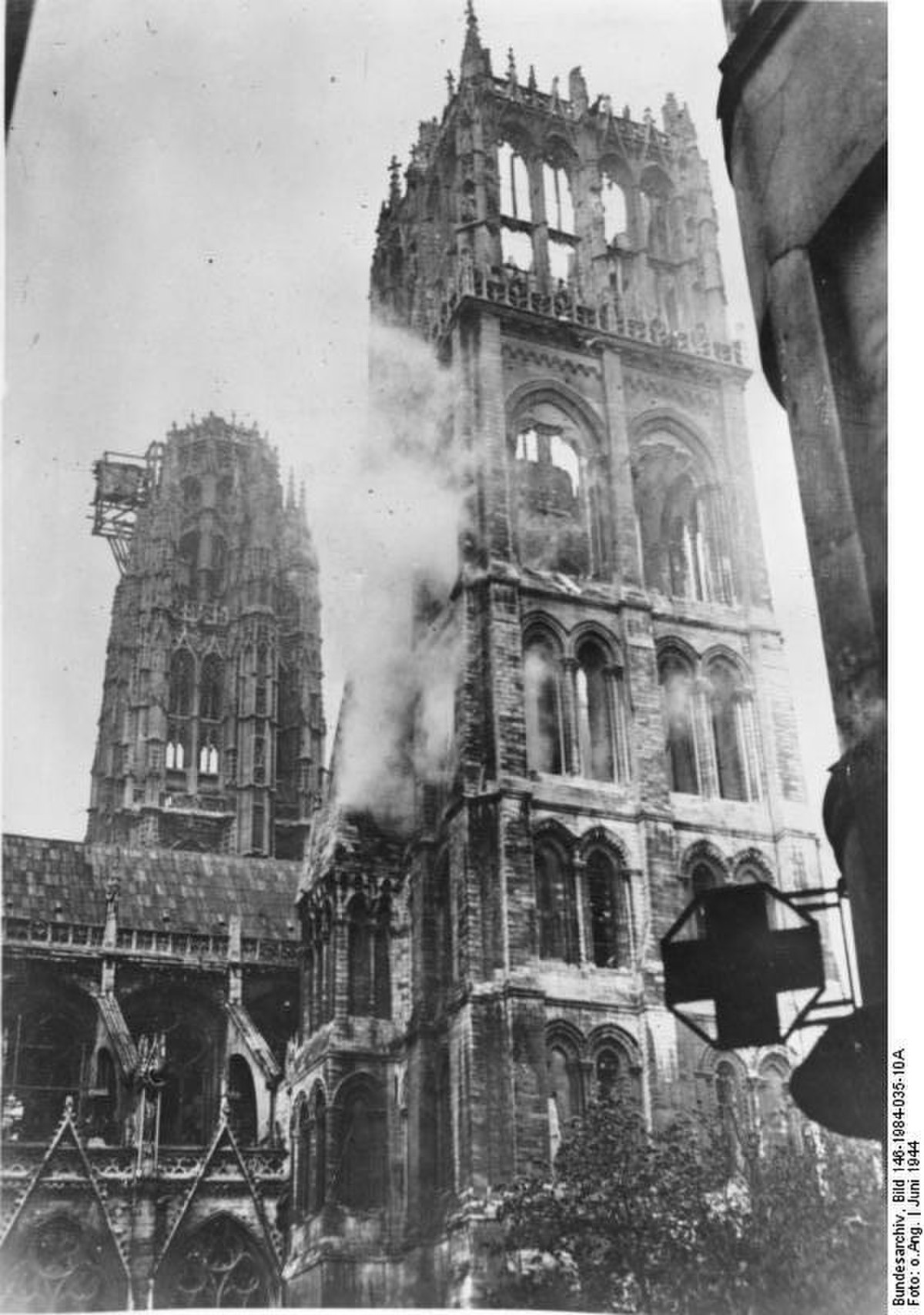

Son édification débute en 1145. Son dernier étage flamboyant dénote sur l'ensemble plus rude du premier gothique. Elle a entièrement brûlé le 1er juin 1944, suite au bombardement allié du 31 mai et les cloches ont fondu sur le sol du premier étage qui n'a pas cédé. Seuls les murs sont restés debout. Son fameux toit en « hache » recouvert d'ardoises et décoré d'un soleil n'a été restitué que récemment.

- La tour sud est beaucoup plus récente et date du XVIe siècle, elle est « couronnée », ce qui est caractéristique du style flamboyant, dite « de beurre », parce qu'elle a été financée avec les indulgences de carême, c'est-à-dire que des fidèles riches s'achetaient le droit de consommer du beurre et autres laitages pendant le carême, tout comme à la cathédrale de Bourges où existe également une tour de beurre. Elle n'est construite qu'à partir de 1485 et le chapitre de la cathédrale va connaître de houleux débats entre les « anciens » et les « modernes » pour décider qui des partisans d'une flèche ou d'une couronne l'emportera. Finalement les seconds vont gagner.

Ces deux édifices sont construits hors d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus des collatéraux, comme c'est habituellement le cas, mais à côté. Les deux portails des bas-côtés datent du premier gothique, mais leurs tympans n'ont été ajoutés qu'au XIIIe siècle. Le porche principal est le dernier élément gothique adjoint à la cathédrale pour renforcer la façade qui avait été mise à mal par la construction de la tour de Beurre. La rosace au-dessus est la quatrième à cet endroit, la présente date de l'après-guerre. Des deux côtés, des niches accueillent des statues, alignées dans deux galeries au sud et dans trois au nord. Ces galeries sont uniques en France mais communes en Angleterre, ce qui suggère une influence britannique. La partie supérieure de la façade est décorée de beaux gables gothiques de styles rayonnant et flamboyant et le sommet de la façade est achevé par quatre pyramides (sortes de pinacles) dont deux ne sont pas antérieures au début du XXe siècle.

- La nef reprend des éléments des parties romanes, détruites par un incendie en 1200. Elle est vraiment caractéristique du premier gothique, car elle est construite sur quatre niveaux, contrairement au gothique postérieur qui n'en connaît que trois. En effet, on y distingue un niveau de tribune avec ses ouvertures, mais les tribunes n'ont jamais été réalisées, contrairement à Notre-Dame de Paris par exemple, en raison d'une reconstruction plus tardive des collatéraux, appuyée dès l'origine par des arc-boutants.

- Les tympans des portails sont historiés : le portail Saint-Jean au nord représente des évènements des vies de saint Jean Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste, c'est le seul tympan qui soit intact, car il a connu plusieurs campagnes de restauration dès 1769. Les tympans des deux autres portails sont endommagés et cela depuis les guerres de religion, époque où les calvinistes, nombreux à Rouen, ont décapité et mutilé les statues de presque toutes les églises de la ville, détruisant également le mobilier et les tombes à l'intérieur des édifices. Cependant, on reconnaît un arbre de Jessé sur le porche principal, qui constitue une des rares représentations de ce thème dans la pierre. Saint Étienne est méconnaissable sur le portail du même nom au sud, mais on y reconnaît le Christ en majesté qui accueille fidèles et pèlerins, car il n'a pas été mutilé par les protestants.

- La tour-lanterne est inachevée et sa flèche de pierre ne peut donc être réalisée. On construit donc une flèche en charpente couverte de plomb dite « la tour grêle », mais un plombier y met le feu accidentellement, ainsi qu'aux étages de la tour lanterne. De nouveaux étages sont reconstruits en style gothique flamboyant et une nouvelle flèche en bois recouverte de plomb, de style renaissance nommée « la pyramide » la coiffe. Après son incendie en 1822, une flèche de fonte, accostée de quatre clochetons de bois recouvert de cuivre est érigée par étapes tout au long du XIXe siècle (projet de l'architecte Jean-Antoine Alavoine).

- Le palais archi-épiscopal de style gothique, contemporain de la cathédrale, a vu se tenir la dernière séance du tribunal qui a condamné Jeanne d'Arc le 29 avril 1431 et le second procès dit de « réhabilitation » en 1456.

Cathédrale, vue générale |

La tour-lanterne et la flèche illuminée. |

Tour-lanterne de la cathédrale Notre-Dame de Rouen |