Château de Bouillé - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

- Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais s'emparent de ce château; ils en sont chassés par Ambroise de Loré, défenseur de Sainte-Suzanne.

La famille de Bouillé

La famille de Bouillé est une famille mayennaise dont la notoriété couvrit surtout le XVIe siècle et le XVIIe siècle. On veut la rattacher à celle du même nom en Auvergne, dont les armes ont quelque similitude, et avec autant de vraisemblance à celle qui, en Anjou, a pris son nom des paroisses de Bouillé-Ménard et Bouillé-Thévalles. Les Bouillé du Maine prennent rang dans la noblesse par leurs alliances et leur richesse au cours du XVe siècle.

Outre la terre patrimoniale de Bouillé, celles de Mézangers, de Chelé à Hambers, du Bourgneuf en Jublains, pour ne citer que les plus importantes de leurs possessions, attestent leur fortune. La part que les Bouillé prirent à l'expédition de Charles VIII en Italie (1494) explique les goûts artistiques qui se manifestèrent dans les édifices de Bouillé, Mézangers et Chelé. Le rôle vraiment historique de la famille commence avec les guerres de religion. On disait proverbialement au temps de Jean-Baptiste Colbert : noble Bouillé, riche Vassé.

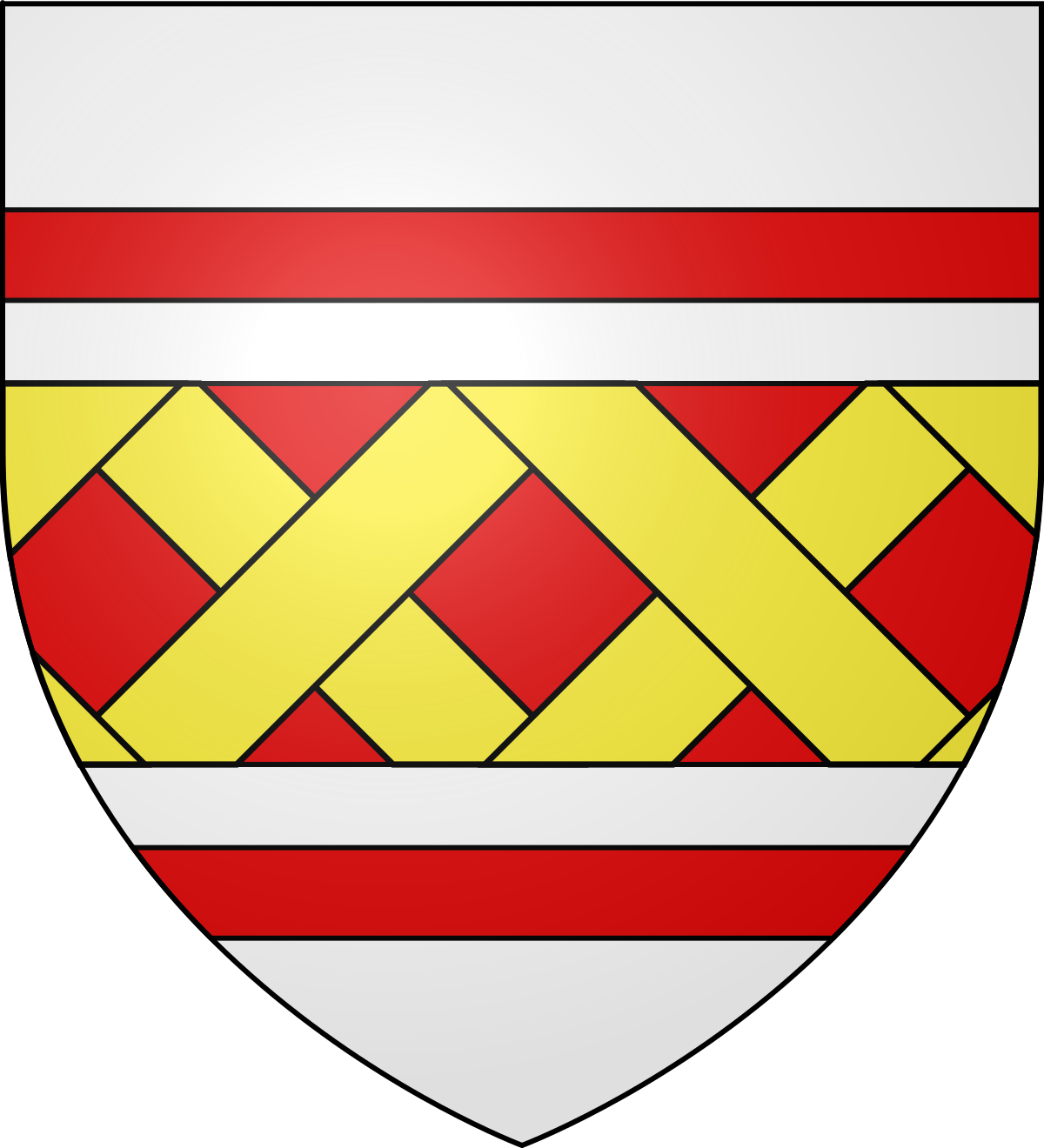

Blasonnement

D'argent à la fasce de gueules frettée de sable, accompagnée de deux burelles de gueules.

Les seigneurs de Bouillé

- Jean de Bouillé, veuf de Marie de Tigné, épouse Jeanne de la Vaucelle, dont naît :

- Fouquet de Bouillé, épouse en 1420 Jeanne du Boisgamats.

- Marguerite de Bouillé, fille de Foulques, fut abbesse d'Étival-en-Charnie de 1461 à 1477, et résigna le 6 octobre 1477 en faveur de Jeanne de Laval, sœur de Gilles de Laval-Loué, évêque de Sées de 1493 à 1502.

- 1485 Louis de Bouillé, chevalier, fonde la chapelle de Saint-Adrien en l'église de Torcé.

- 1498 Jean de Bouillé épouse Madeleine Le Maire, fille du seigneur de Mézangers. On le trouve parmi les héritiers de René de la Vaucelle, seigneur d'Audray, en Beaulieu. Il déclare que lui et ses prédécesseurs ont toujours fait leur principale demeurance en la maison de Bouillé.

- 1510 mariage de François de Bouillé, qui a succédé à son père. Il est qualifié chevalier en 1525. Marguerite de la Jaille, sa veuve, vivait en 1541.

- René de Bouillé, fils unique, fut comte de Créance par suite de son mariage avec Jacquine d'Estouteville. Il fit plusieurs emprunts au chapître du Mans en 1560, 1561. Meurt avant 1576.

- René de Bouillé, fils aîné, joua un grand rôle dans les guerres de l'époque.

- Claude de Bouillé, frère du précédent. Comme cadet de la famille, il fut destiné d'abord à l'Église et reçut la tonsure dans l'abbaye d'Étival-en-Charnie des mains de Charles d'Angennes, en 1565. Mais bientôt, à l'exemple de son frère et dans le même parti, il embrassa la carrière des armes, sous la conduite de M. de Chourses, seigneur de Malicorne. Il défendit Sainte-Suzanne contre les ligueurs en 1589, servit sous les ordres de son frère l'année suivante, sous le nom de comte de Créance le jeune, parut à la bataille de Craon en 1592, puis au siège de Mayenne. Nommé gouverneur de cette dernière place en 1593, il garda ce titre jusqu'à la fin de la guerre civile, et fut aussi lieutenant du duc de Longueville en Normandie. Un acte du 10 août 1597 le qualifie chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

- René de Bouillé, fils aîné de René de Bouillé et de Renée de Laval, fit ériger la terre de Bouillé en marquisat ou, du moins, prit le nom de marquis de Bouillé. On le nommait dans le pays : "le grand roi de la Charnie". Marié d'abord à Marthe de Beaumanoir, puis à Mlle de la Guiche de Saint-Géran, il vivait encore en 1644. Vivant à une époque de paix relative, il n'eut pas l'occasion de se signaler comme son père et son oncle Claude, mais bénéficia de leurs services, qui furent récompensés en sa personne par des titres et des faveurs. Le marquisat fut créé pour lui, il fut conseiller d'État et d'épée, capitaine de 50 hommes d'armes, chevalier de l'ordre du roi, député de la noblesse aux États de Sens (1614) et de Paris (1615), gouverneur de Laval (de 1614 à 1644).

- Éléonore-Renée de Bouillé, seule héritière d'une immense fortune, épousa en 1644 Henri de Daillon, marquis d'Illiers, fils du comte du Lude, dont elle n'eut pas d'enfants. Éléonore (†1681) est l'une des plus célèbres figures de la famille de Bouillé. Mentionnée dans la correspondance de Madame de Sévigné, elle paraît cependant peu à la Cour et préfère se consacrer à sa passion, la chasse, en forêt de Charnie. Elle a fait l'objet de légendes mettant en scène sa cruauté. On dit que son spectre, celui de la "Dame verte", hantait les murs du château du Rocher à Mézangers, propriété de la famille de Bouillé à partir de 1624.

- Elle laissait le reste de sa fortune, Bouillé spécialement, aux petits-enfants d'Urbain de Bouillé, son oncle. Celui-ci était mort à Grazay en 1655, laissant d'

- Le château de Bouillé, vendu d'abord en 1684 au duc de Conti par un acte que la princesse de Conti révoqua, fut définitivement acquis par Jean-Louis Portail, chevalier, seigneur de Vaudreuil, président à mortier au parlement de Paris, le 26 mars 1732.

- Une vente nationale du domaine, divisé en dix-neuf lots, eut lieu le 1er messidor an II, sur Aglaé de Conflans de Rohan-Montbazon, héritier de Louis-Gabriel, marquis de Conflans, et d'Antoinette Portail.