Cristal de glace - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

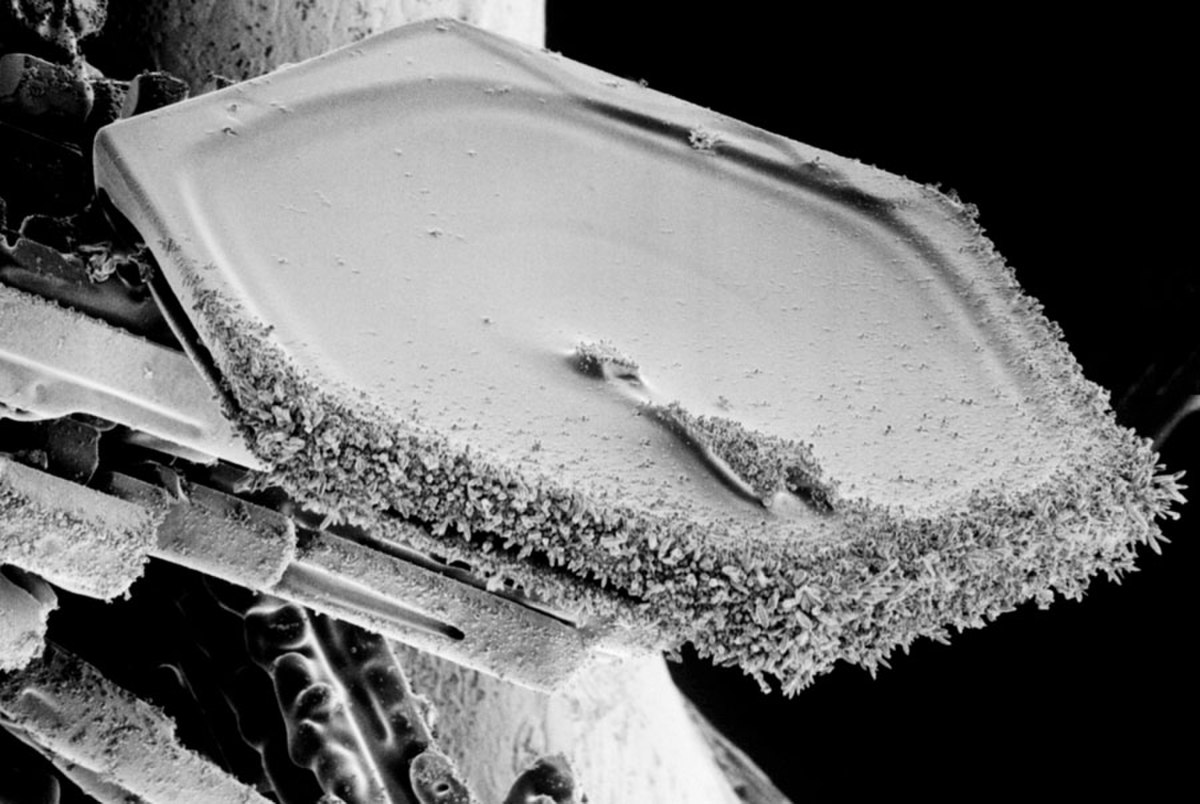

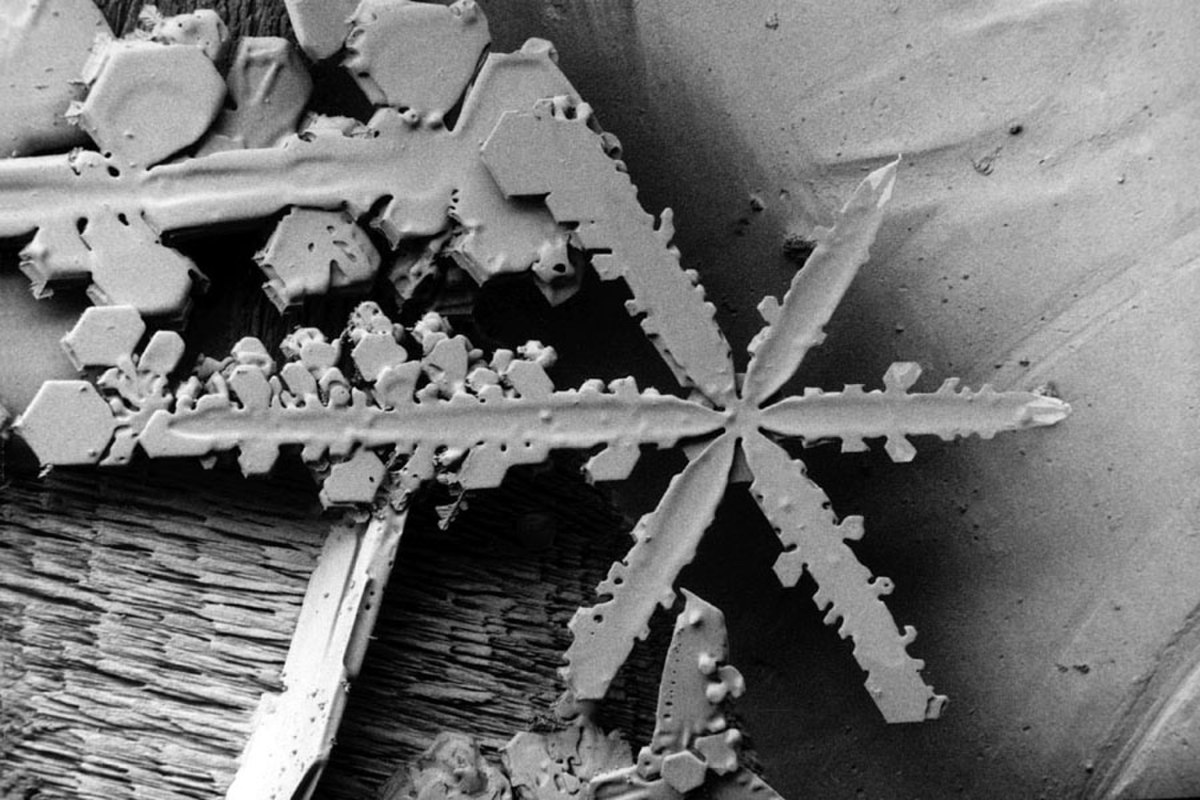

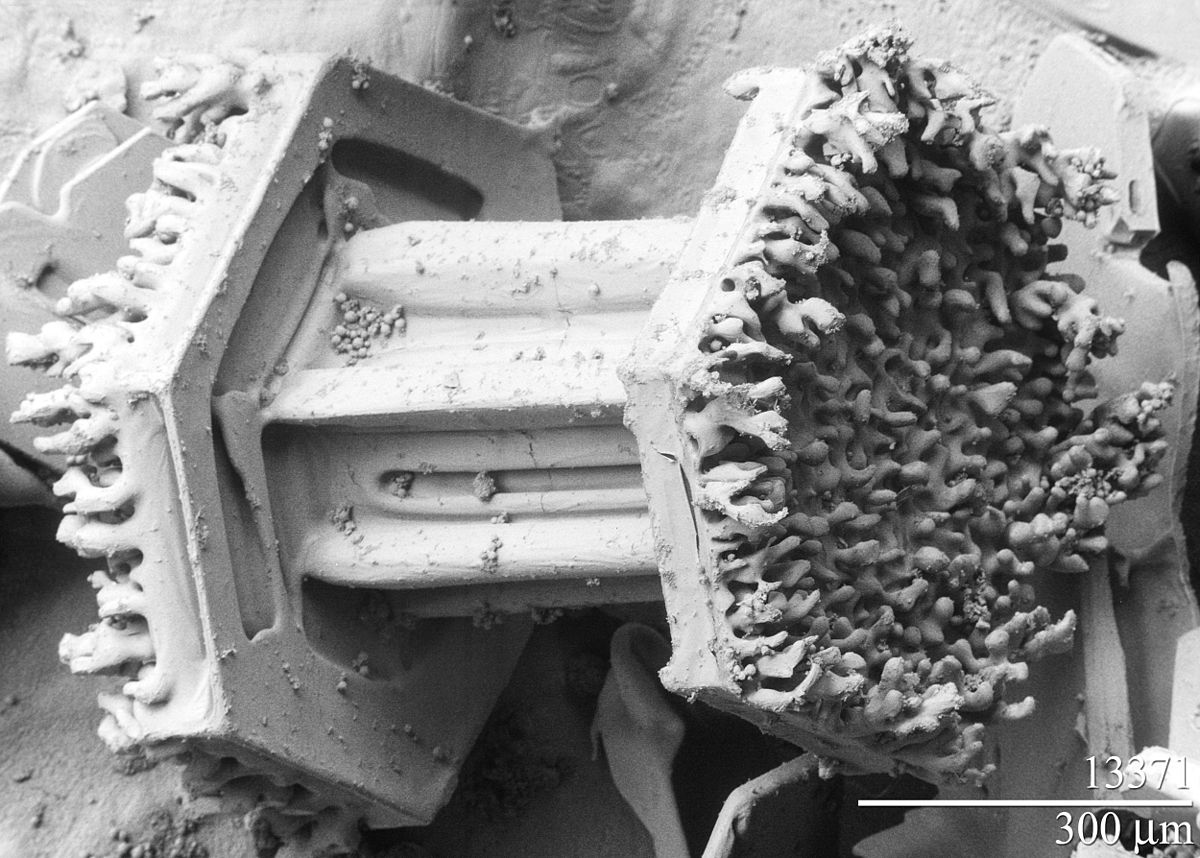

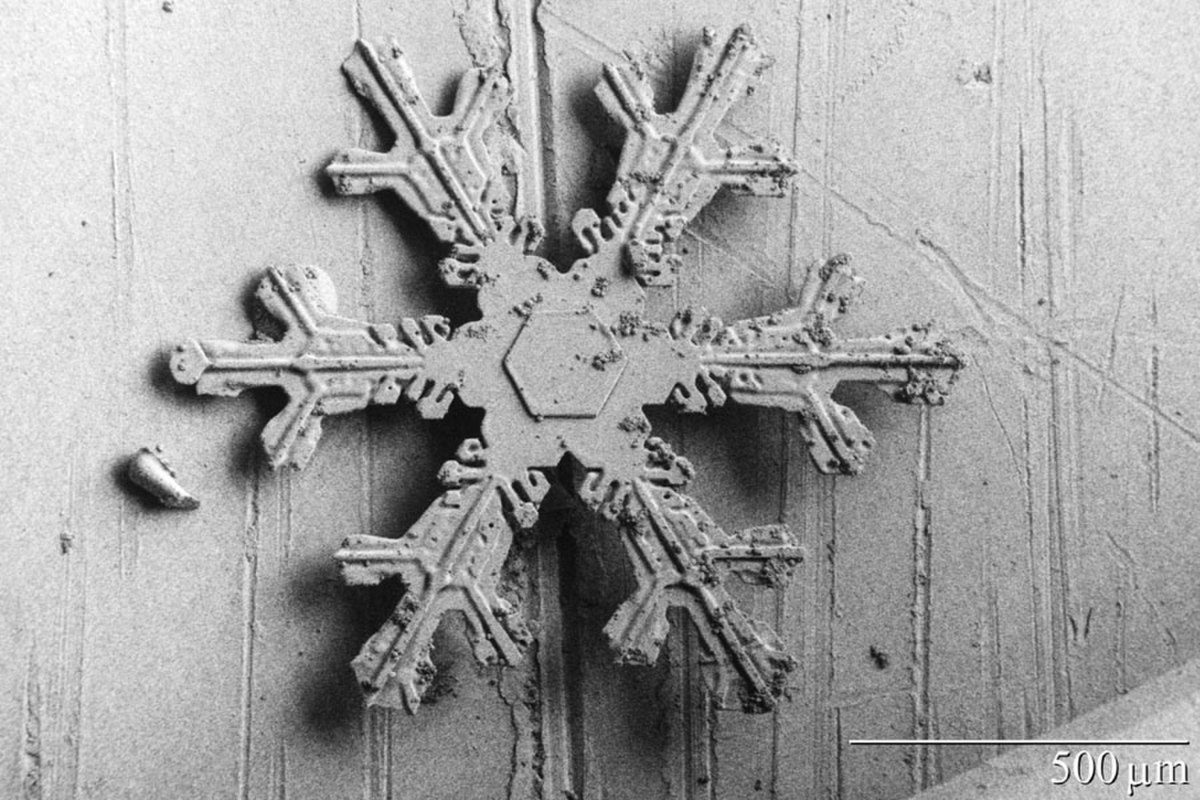

Un cristal de glace est la cristallisation de la vapeur d'eau contenue dans l'air sans passer par la phase liquide pour former un hydrométéore. Elle se produit dans les nuages sous le point de congélation ou dans l'air clair à une température inférieure à -20 °C.

En météorologie, les cristaux de glace forment les composantes des nuages de haut niveau et des flocons de neige. Il s'agit également d'une précipitation de surface dans les régions arctiques par temps très froid et ciel dégagé (code Metar : IC). Selon Météo-France et l'organisation météorologique mondiale, il est recommandé d'utiliser poudrin de glace pour nommer ce dernier type de précipitation.

Formation

Les cristaux de glace ne se formeront spontanément par congélation de la vapeur d'eau que lorsque la température est inférieure à -39 °C et l'air saturé. Si la température est supérieure, il faut un noyau de congélation pour démarrer le processus. Ces noyaux sont des particules ou ions en suspension qui ont des propriétés cristallines très près de celle de la glace. Ils se retrouvent naturellement en très faible concentration dans l'air, venant des sols, des mers et des poussières volcaniques.

Nuageuse

Lorsque les cristaux se forment dans des nuages sous le point de congélation sans être plus bas que -20 °C, ils le font à partir de noyaux de congélation et augmentent graduellement de taille selon l'effet Bergeron en absorbant la vapeur d'eau environnante, et même les gouttes d'eau en surfusion, pour donner de la pluie ou de la neige plus tard dans la vie du nuage.

Cependant, les nuages de haute altitude, les cirrus, sont formés de cristaux de glace et ne donnent pas de précipitations. Comme la température à cette altitude est très basse, les cristaux ne rencontrent que d'autres cristaux et ne peuvent atteindre une masse suffisante pour tomber dans l'air sous-saturée à l'extérieur du nuage sans se sublimer. Cependant, s'ils rencontrent dans un nuage plus chaud avant leur dissipation totale, ils peuvent servir de noyaux de départ pour la formation de précipitations.

D'air clair

Les cristaux de glace formé dans l'air clair arctique le font avec ou sans noyau de condensation. Ils tombent au sol ou restent en suspension, formant une précipitation très légère qui réduit cependant fortement la visibilité. Ce phénomène se produit généralement lors d'un apport d'humidité dans un air très sec et stable. Ainsi, si on a une inversion de température avec un mercure sous les -20 °C au sol et plus chaud en altitude, la vapeur d'eau ne peut se diluer et on atteint le point de saturation rapidement. Les quelques noyaux de congélation qui existent dans cet environnement capturent rapidement cette humidité.

Si la température de surface est plus élevée, la vapeur peut rencontrer des gouttelettes surfondues et former du brouillard glacé au lieu de cristaux de glace. Si la concentration de noyau de congélation est très faible, il faudra atteindre des températures plus basses pour voir apparaître les cristaux. Dans les régions très propres comme en Antarctique, ils ne se formeront que vers -25 °C. Sur ce continent où le phénomène est fréquent, on a noté en 1967 dans la région de la station du Plateau que 70% de la précipitation annuelle de 25 mm, en équivalent eau, était tombée sous forme de cristaux de glace.

Le code Metar pour ces cristaux de glace, ou poudrin de glace, est IC.