Édition électronique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'édition électronique est une édition qui s'appuie sur le réseau pour sa diffusion et, parfois, sa construction même. Elle est composée de trois grandes familles : la numérisation (symbolisée par Google Books), l'édition numérique (la mise en ligne de textes nativement numériques) et l'édition en réseau (la publication des documents nativements construits au coeur du réseau, symbolisé par Wikipedia).

L'édition électronique est une forme d'édition dans laquelle le numérique joue un rôle plus ou moins important, allant de la simple mise en page d'un livre en utilisant un logiciel de PAO (Publication assistée par ordinateur) en vue de l'impression papier d'un livre jusqu'à la création et la diffusion en ligne d'œuvres. L'édition électronique, qui tend à se développer depuis plusieurs années, coexiste donc avec l'édition papier sans vouloir la remplacer.

Petite histoire de l'édition électronique

L'histoire de l'édition électronique se divise en trois temps : le temps de la numérisation, le temps de l'édition numérique et le temps de l'édition en réseau. C'est l'ensemble de ces trois temps qui compose l'édition électronique, les modèles ne se remplacent pas l'un l'autre.

Le temps de la numérisation

La numérisation est née aux Etats Unis en 1971 à l’initiative de Michael Hart, alors étudiant à l’université de l’Illinois. Le 4 juillet 1971, jour de la fête nationale, il saisit la Déclaration de l’indépendance des E.U (signée le 4 juillet 1776) sur le clavier de son ordinateur. En caractères majuscules, les caractères minuscules n’existant pas encore. En 1989, son projet appelé Projet Gutenberg qui est un projet de numérisation du patrimoine de l’humanité n’avait obtenu la saisi que de 10 textes. C’est un projet qui a commencé lentement et en 2008, c’est un projet qui a atteint un nombre plus important avec 25000 titres. La numérisation a d’abord été à la main, puis au scan (d’ouvrages de textes du domaine public, non protégés par le droit d’auteurs). Aujourd’hui le projet Gutenberg a permis de numériser 25000 ouvrages. La particularité de cette initiative c’est qu’il s’agissait de technologies rudimentaires à l époque, et les tenants de ce projet ont toujours souhaité avoir une description très rudimentaire des données, de façon à ne pas introduire des systèmes d’incompatibilité avec les systèmes futures. C’est ce qui s’appelle un lowtech (technologie faible) Par exemple : le livre « Napoléon le petit » numérisé en 2007 par le projet Gutenberg, on observe là un encodage simple avec une structuration de données très rudimentaire. Puis, il y a eu d’autres projets comme l’ABU, la Bibliothèque Universelle qui est un projet du Cnam, qui est en arrêt depuis 2002, mais qui a numérisé une centaine de textes qui est toujours disponible. Enfin, il y a eu un projet plus ambitieux qui s’appelait au départ : le "projet Sourceberg", c'est un projet multilingue de bibliothèque numérique, soutenu par la Wikimedia Foundation. Ce projet propose aussi un libre accès à l’information, sans publicité, édifié par des bénévoles qui utilisent la technologie wiki. Le 26 décembre, il change officiellement de nom et devient donc « Wikisource ». Il propose quant à lui 55.715 textes libres de droits.

Des projets s'appuient sur une autre stratégie : l'OCR (Optical Character Recognition, ou ROC : Reconnaissance Optique de Caractères). Cette technique a toutefois l’inconvénient de laisser beaucoup de coquilles. Quelques exemples.

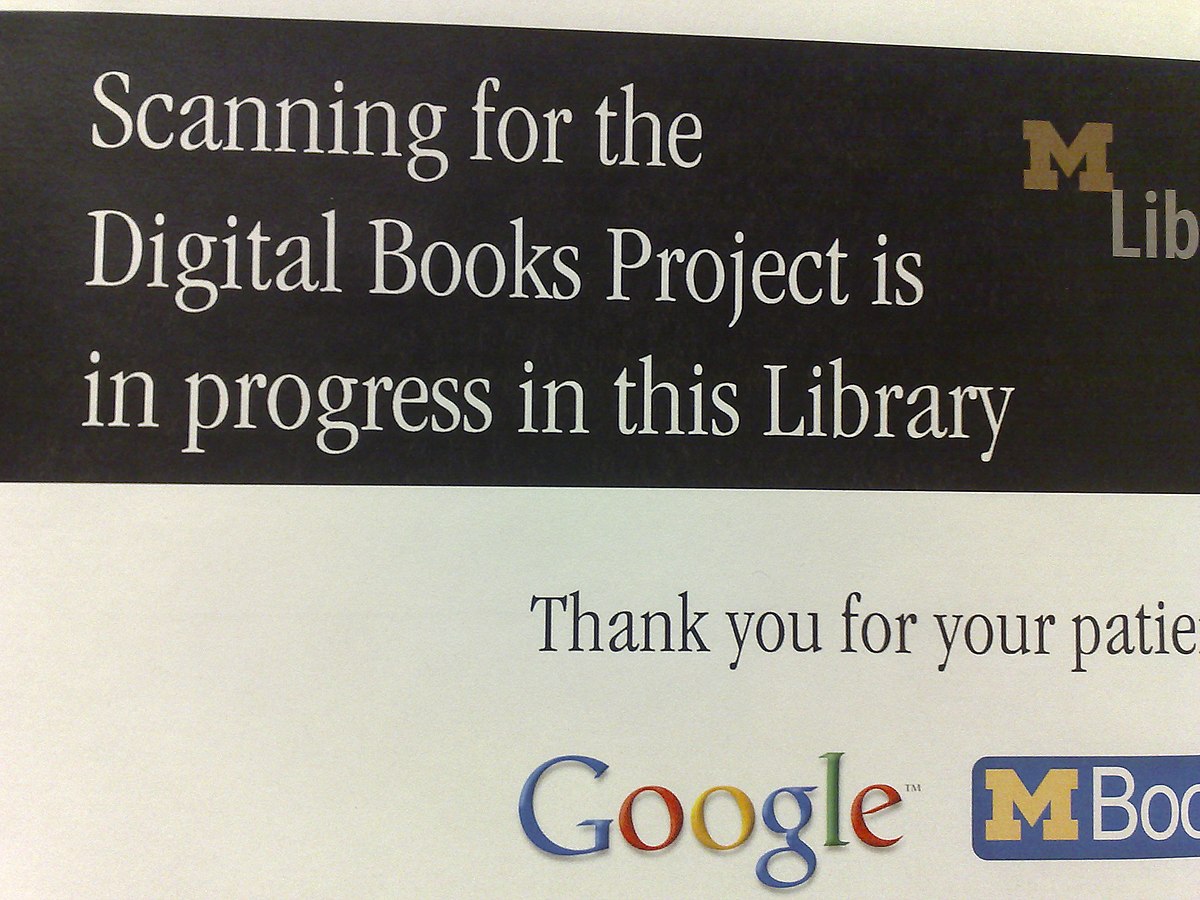

Google books search

Les différents projets d’OCR menés jusque-là ont été bouleversés par Google Book Search, entreprise de numérisation en mode image et OCR du patrimoine de l'humanité. Sept millions d'ouvrages ont aujourd’hui été numérisés dans différentes bibliothèques.

Pour comprendre la stratégie de Google, il est utile de distinguer les trois temps juridiques d’un livre : le temps pendant lequel il n'y a plus de droits d’auteurs, de Copyright ; une période sous droit (auteur ou ayant droit) ; et entre les deux une zone grise, période couverte par le droit d’auteur, mais pendant laquelle persiste un flou sur la capacité de l'ayant droit à faire valoir son droit. Beaucoup d'œuvres restent en effet orphelines, et cette zone grise suscite beaucoup d'intérêt. Google a donc décidé de redonner vie à ces œuvres inexploitées.

Des éditeurs se ainsi sont attaqués à Google : aux Etats-Unis, un accord a été trouvé dans la tenue d'un registre de gestion des droits des œuvres orphelines, géré et financé par Google (qui a dédommagé des nombreux éditeurs). Cet accord n'est toujours pas opérationnel. Sur le même type de conflit, La Martinière a, lui, obtenu gain de cause en France. Un autre reproche souvent fait à Google réside dans le fait que ce dernier procède par ailleurs à l'indexation et la numérisation automatique des œuvres de Google Books.

Dans google books, il y a différentes fonctionnalités sociales permettant d'interagir avec les autres internautes ou bien avec les créateurs du site:

- Il est possible de signaler les anomalies, ce qui permet à Google d'améliorer la qualité de ses données (initialement fortement perfectibles).

- Il est possible de laisser son avis à destination du lectorat.

- Il est possible de partager le lien du document sur sa messagerie ou sur son site web (génération de code)

- Il est possible de sélectionner seulement une partie du texte et de le partager de la même façon.

Europena

Europeana, bibliothèque virtuelle européenne, est en cours de construction, et annonce la numérisation de trois millions d'ouvrages.

Gallica

Le catalogue d’œuvres numérisées de la Bibliothèque nationale de France semble réfléchir à un partenariat avec Google.

L'Open Content Alliance

Ce projet non commercial aurait numérisé un million d'ouvrages avec autorisation des ayants-droit.

Pour l’heure, Google a gagné la bataille de la vitesse et du nombre d'ouvrages en ligne, notamment en exploitant la capacité de calcul de centres de données (data-center), fermes de données de serveurs par milliers, répartis partout dans le monde, permettant entre autres des opérations de traduction, de data-mining, etc.