Édition électronique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'édition électronique

Présentation générale de l'édition électronique

Née en 1971 (le web grand public naît en 1995). Internet : réseau qui s'appuie sur divers protocoles, dont http (interconnexion d'ordinateurs). Web : tout ce à quoi un navigateur donne accès (Firefox).

- La numérisation nait à l'initiative de M. Hart, aux EU, et décide de numériser la déclaration de l'indépendance de EU à la main et la propose en téléchargement sur le réseau. Six personnes la récupèrent. Ecrit en majuscules. En 1989, le programme Gutenberg propose dix textes, 25.000 aujourd'hui (numérisation du patrimoine public). Technologie rudimentaire à l'époque, description rudimentaire pour la réutilisation des données dans le futur (lowtech).

- ABU : bibliothèque universelle, à l'arrêt depuis 2002, quelques centaines de livres disponibles.

- Wikisource : 55.715 textes libres de droit.

Les différents supports électroniques

Au sein de l’édition numérique on peut distinguer trois catégories de supports électroniques :

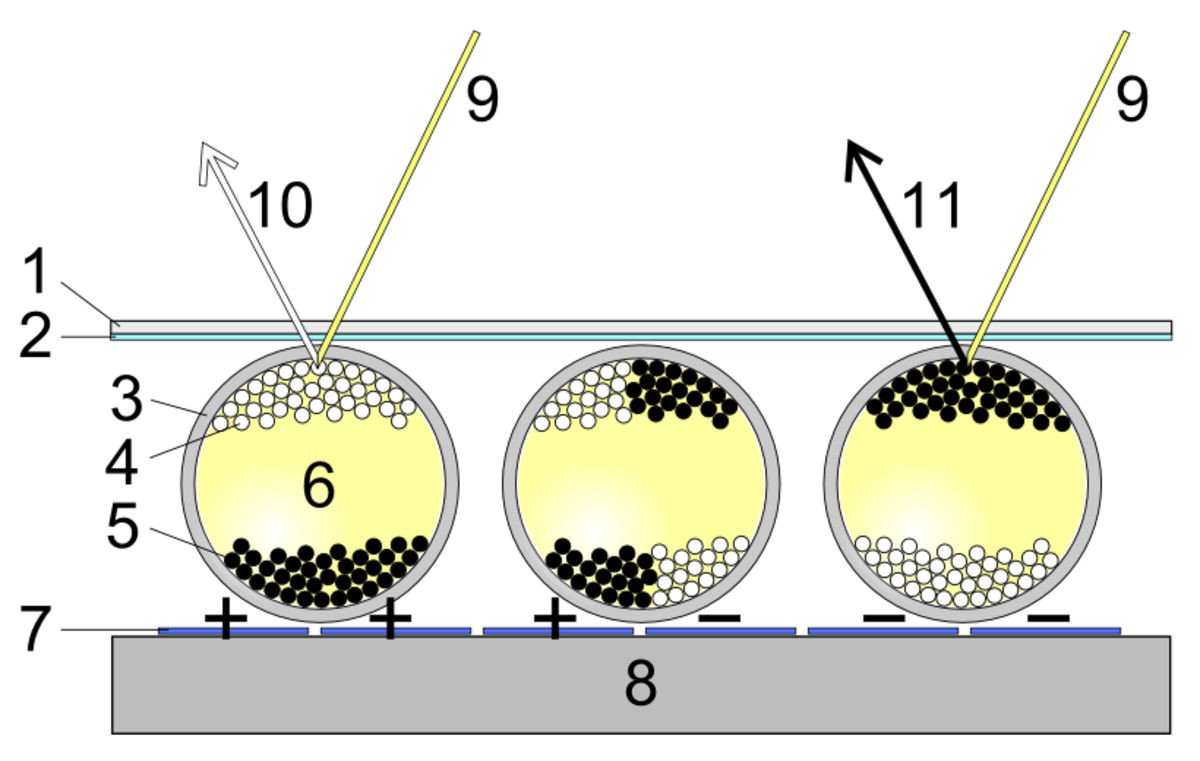

La technologie utilisant l’encre numérique:les liseuses

L'encre numérique est plus couramment appelée e-paper. La « liseuse » (« bouquineur », « livrel » ou « reader ») est un tablette électronique qui permet de restituer un texte sous format numérique. Il y a peu, les fabricants proposaient des machines dites « à afficher ». Celles-ci étaient peu autonomes, lourdes, rétro-éclairées et se rapprochaient sensiblement des Tablet PC. Aujourd’hui, les fabricants adoptent une vision différente en utilisant des dispositifs de lecture e-paper. Il s’agit d’une technique d’affichage qui imite l’apparence d’une feuille imprimée et qui ne nécessite pas de rétro-éclairage.

Quelques exemples :

Avec sa Kindle Dx, Amazon propose une technologie originale. Cette dernière présente un écran sans scintillements, qui ne nécessite pas de rétro-éclairage. Seul le changement de statut à l’écran requiert de l'énergie. Produisant peu de lumière, la Kindle Dx est ainsi moins fatigante pour les yeux. Mais, malgré ces nombreux avantages, cette liseuse présente certains aspects décevants. La Kindle Dx (comme beaucoup de ses concurrents) ne possède pas d'écran couleur. Ce dernier se compose uniquement de plusieurs niveaux gris. La liseuse ne possède pas d’écran tactile ni de connexion internet. Le changement d’une page à l’autre demeure relativement lent. Peu interactive, elle présente un menu extrêmement simple. Les copier-coller, les annotations, les signets et les soulignements ne sont pas envisageables (ou sont de très mauvaise qualité) sur ce modèle.

La Cybook Opus se décline en une dizaine de couleurs. De forme arrondie, la liseuse française possède dès son achat une bibliothèque de soixante quatre ouvrages. Malgré de nombreux avantages, Cybook Opus présente de nombreux aspects décevants. La liseuse ne possède pas d’écran tactile ni de connexion internet. Peu interactive, elle présente un menu extrêmement simple. Les copier-coller, les annotations et les soulignements ne sont pas envisageables sur ce modèle.

Les smartphones

Un smartphone est un téléphone « intelligent » mobile disposant des fonctions d’un assistant électronique : agenda, navigation web, messagerie et depuis peu lecteur d’e-books. Ces applications diverses sont développées par le fabricant, l’opérateur ou l’éditeur de logiciel. Certains de ces logiciels ou applications, tel Stanza, Androïd, Aldiko, permettent de rapatrier des titres sur son IPhone (ou IPod-Touch) et de constituer sa propre bibliothèque. Ces derniers, gratuits, sont des concurrents directs des liseuses.

Quelques exemples :

Nintendo, a sorti courant 2010 sa toute dernière Nintendo DSi Xl accompagnée d’un "jeu" éducatif intitulé « 100 livres classiques ». Le marché du livre électronique est en plein essor et en réunissant ainsi une centaine d’œuvres classiques sur une simple cartouche DS, le constructeur Nintendo a montré que lui aussi comptait y prendre part. Dès les premières prises en mains, les utilisateurs découvrent un défaut principal : le format d’écriture. Même au plus faible niveau de zoom, la Nintendo ne peut afficher que quatre à cinq mots par ligne. Il est donc évident que les longues phrases ne peuvent tenir sur une même page. Ce format d’écriture pose de réels problèmes de lecture. Le texte est déstructuré, ce qui pour un ouvrage classique (tel l’Iliade d’Homère) le rend encore plus dure à déchiffrer.

Présenté récemment aux Etats-Unis, l'iPad serait selon ses constructeurs la grande révolution de cette année 2010. Malgré des innovations constantes, la liseuse est un dispositif aux ressources limitées. Elle n’a qu’une seule utilité : lire des livres numériques. L’i-Pad apparaît alors comme une véritable nouveauté. Il s’agit d’une tablette, (aux dimensions imposantes) à écran tactile, possédant presque toutes les applications d’un iPhone. Parmi ses nombreux logiciels installés figurent Safari, Mail, Photos, Vidéo, iPod, iTunes, Notes et iBooks. Ce dernier est une application permettant l’achat et la lecture de livres numériques.

Le web

Le web est un système hypertexte (soit il contient des hyperliens et des informations)public fonctionnant sur Internet. Il permet de consulter, à l’aide d’un navigateur, des pages accessibles sur divers sites. Les livres consultables sur le web sont sous différents formats, dont l’epub (qui clone le format papier). Ces livres « web » sont en réalité des fichiers dynamiques. Il s’agit de documents web générés en temps réel, soit au moment où ils sont consultés. Grâce à des flux RSS continus, la page présente de nouvelles informations lors de chaque consultation du lecteur. A ce sujet, le site de référence demeure La Feuille (http://lafeuille.blog.lemonde.fr/).

Qualités du texte électronique « idéal » pour ces trois types

Les trois qualités identifiées par Marin Dacos et Pierre Mounier sont la lisibilité, la maniabilité et la citabilité.

Lisibilité

Le livre numérique ainsi diffusé devra être lisible. Cela suppose trois qualités :

Il faut qu’il soit décrit par un format ouvert. Par exemple : l’application livre des sociétés américaines n’est pas du tout décrit grâce à un format ouverts, il s’agit d’un logiciel propriétaire avec des standards qui ne sont pas interopérables entre les liseuses. Il faudra que des consortiums puissent se constituer autour de format ouvert pour espérer avoir une inscription dans la durée des travaux de l’encodage des fichiers destinés à l’édition électronique.

Il faut qu’il soit recomposable (reflowable), c’est une qualité que n’a pas le « PDF », par exemple ce dernier ne permet pas au fichier de s’adapter à la taille de l’écran, alors que le format Epub le permet.

Il faut également qu’il soit conservable, les formats évoluent rapidement et il n’est pas certain que l’on puisse conserver nos fichiers très longtemps car les formats se périment, ou parce qu’une DRM peut-être appliquée au fichier, c’est un système qui impose le cryptage du document de manière à ce qu’il soit lisible simplement par un seul logiciel et ce même logiciel gère les droits d’auteurs que l’on a ou pas acquis. Ceci met donc en danger la conservation et la lisibilité du texte.

Maniabilité

Le livre électronique doit être manipulable, pour cela il faut qu’il soit d’abord indexable et cherchable. Plus on créera de livres applications, plus il sera difficile de les indexer et de créer des outils d’indexation.Donc, on aura de plus en plus besoin d’outils pour se faire une cartographie de notre bibliothèque virtuelle. De même, le texte devra être copiable et collable, afin d’être rapidement inséré dans un autre contexte (procédure du copier-coller). Enfin,le texte devra aussi être annotable et inscriptible (annotations, remarques,jalons, etc.) dans des dispositifs ouverts.Par exemple avec le Kindle, on dépend de l’outil d’annotation propre au Kindle, ce qui engendre une dépendance à une société privée.

Citabilité :

Le livre doit être citable ; c’est très important dans le domaine scientifique. Il doit donc être identifiable grâce à un identifiant unique (ID) qui va permettre la désignation du texte électronique. Aujourd’hui, il y a une concurrence de plusieurs dispositifs. Dans le monde du livre, on a l’ISBN pour les livres et l’ISSN pour les périodiques. Ce sont des numéraux uniques qui décrivent des ouvrages ou des périodiques. Ceci amène pour les textes un problème de granularité (de l’information), on se demande quelle est la bonne échelle documentaire pour un livre (est-ce le livre, le chapitre, la page ?) L’ISBN a choisi de donner une granularité importante puisque c’est le livre lui-même qui a un identifiant. Le problème c’est que l’on ne peut pas retrouver un passage particulier d’un livre particulier, on ne retrouve que l’ouvrage particulier. Il y a donc deux grands dispositifs qui se sont crées:

Un dispositif ouvert et libre qui est le système de l’URL, et un autre dispositif fermé et commercial qui est le système du DOI (Digital Object Identifier). Le défaut de ce système c’est qu’il est consubstantiel au web et que les url changent. Les livres n’ont pour le moment pas d’url stable et pérenne. Il n’y a pas non plus de norme et de permaliens. Le système du DOI sert notamment dans le domaine scientifique grâce à l’agence Crossref qui vend des identifiants uniques essentiellement aux éditeurs de revues et maintenant aussi aux éditeurs de livres. Pour le web, on a la même chose avec le DNS (Domain Name server), c’est l’élément pivot de l’ensemble des systèmes de nommage des sites web du monde. Il y a des sous-domaines, des domaines, des tops level domain Par exemple : Gallica.bnf.fr : « Gallica »: le sous-domaine/« Bnf »: le domaine/« fr »: le top-level domain. Sur http://www.doi.org, on peut accéder à l’url du texte uniquement grâce à son numéro de DOI, même si celle-ci a changé.

Grâce à ce numéro unique, on sera capable de chercher quel article cite tel autre article et donc il y a là plusieurs fonctionnalités dites de Crosslinking (liens croisés) qui permet de naviguer dans un écosystème documentaire. (Celui de tous les articles possédant un DOI)

Il faut par ailleurs que les documents soient correctement décrits grâce aux métadonnées qui leur sont rattachées. Dans le cas contraire, le document devient impossible à retrouver. Les métadonnées transportées par les logiciels sont en majorité fausses, ou très pauvres. Il faut donc renseigner au minimum au format Dublin Core les documents (un format de 15 balises, peu formalisé).

L’interopérabilité est également essentielle, il permet par l’intermédiaire des normes et de standards de lire les fichiers de tout type de supports, de les commercialiser et de les conserver dans un archivage pérenne. L’archivage se fera selon les normes ORI-OAI qui est un dérivé de l’OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Il facilite l’échange de données entre des fournisseurs de données (par exemple des bibliothèques ou des musées...) et un fournisseur de service (qui peut être aussi une bibliothèque, un centre de documentation, un portail thématique ou local désirant rassembler des données). C’est un protocole d’interopérabilité entre des dépôts d’articles et des moissonneurs.

L'édition en réseau

C'est l'édition nativement en ligne, dans laquelle on rédige les textes sur le réseau lui-même. L'archétype de l'édition en réseau est Wikipedia. Les blogs et les Wikis font partie de l'édition en réseau. Alors que les blogs sont des contenus publiés directement par l'auteur, sans intermédiaire (désintermédiation), les encyclopédies collaboratives, comme Wikipedia, sont de plus en plus régulées, ainsi que le montrent le nombre et la complexité des rôles différents de l'encyclopédie, l'évocation des guerres d'édition et d'une stratégie de labellisation des notices les plus complètes, ainsi que d'une politique d'avertissements clairs concernant les notices qui sont incomplètes ou l'objet de fortes controverses.