Effet de foehn - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principe

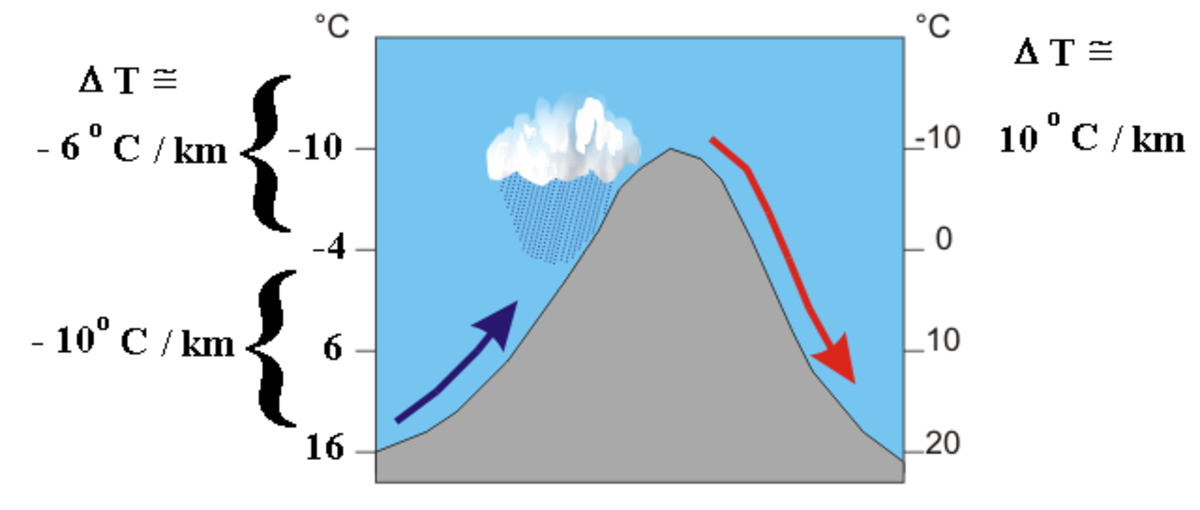

Lorsque le vent rencontre une montagne plus ou moins perpendiculairement, il suit le relief et s'élève. La pression atmosphérique diminuant avec l'altitude, la température de l'air diminue, par détente adiabatique, d'abord selon le taux adiabatique sec.

Si l'humidité est assez grande au départ, la vapeur d'eau contenue dans l'air va se condenser à partir du niveau où il atteint la saturation, ce qui réchauffe l'air. En effet, le rayonnement solaire, qui a fourni de la chaleur et permis de faire s'évaporer l'eau au niveau du sol, est restitué à l'air par la «chaleur latente». Le taux de diminution de la température de la parcelle d'air se fera donc à partir de ce moment selon le taux adiabatique humide plus lent, tant qu'il y aura de la vapeur à condenser.

Si l'air est stable au-dessus de la chaîne de montagne, la parcelle soulevée ne peut continuer sa montée une fois la cîme passée et redescend l'autre versant. Il est alors sous le point de saturation car l'eau est tombée sous forme de pluie. Lorsqu'il descend, l'air se comprime (puisque la pression augmente vers le bas) et donc sa température augmente par compression adiabatique selon le taux adiabatique sec.

L'effet de fœhn ne demande pas qu'il y ait de précipitations (pluie) ou de nuages abondants produits du côté en ascendance mais l'effet sera d'autant plus fort que la masse d'air perd de son humidité. Dans ce cas, l'air a reçu de la chaleur par la condensation de l'eau, donc l'air est plus chaud et sec sur le versant sous le vent (flèche rouge) que sur le versant dans le vent (flèche bleue).

Dans la photographie illustrant l'effet de fœhn, on voit clairement à l'arrière le trou de fœhn qui est la bande de ciel bleu. À l'aval du trou de fœhn, on reconnaît parfaitement des altocumulus lenticularis (nuages soufflés) qui sont des marqueurs d'ondes de gravité et des cumulus fractus (petits nuages déchiquetés) qui marquent la présence d'un rotor.

Variante

Une variante de ce processus est lorsque l'air provient d'une région source plus en altitude que la région en aval. C'est le cas du vent de Santa Ana qui transporte de l'air sec de l'intérieur des montagnes et descend vers l'océan Pacifique. Il est en partie un foehn et en partie un vent catabatique. Dans ce cas, l'air soulevé n'a pas besoin d'atteindre la saturation et d'obtenir un apport de chaleur latente. La masse d'air soulevée suivra l'adiabatique sèche à la montée comme à la descente de la montagne. Le niveau final étant plus bas que celui de départ, la température finale sera plus élevée. Naturellement, on peut avoir une combinaison des deux effets, soit une différence de niveau entre le départ et l'arrivée ainsi qu'un dégagement de chaleur latente par condensation de la vapeur d'eau.

Effets divers

- Les régions sous les foehns peuvent voir leur température augmenter jusqu'à plus de 30 °C en quelques heures (ex.). Ils sont appelés les « mangeurs de neige », de par leur capacité à faire rapidement fondre le couvert neigeux. Cette capacité est principalement due à leur température, mais la déshydratation de la masse d'air y participe également. Les foehns peuvent aussi favoriser les feux de forêts, y rendant les régions où ils sévissent particulièrement sèches et en attisant les flammes une fois le feu démarré.

- Les foehns sont bien connus (et redoutés) des alpinistes alors qu'ils ajoutent une difficulté supplémentaire à l'ascension.

- C'est l'effet de foehn qui fait que Colmar, en Alsace, est une des villes les plus sèches de France avec 530 mm de précipitations par an.

- Une étude de l'université de Munich (Ludwig-Maximilians-Universität München) a trouvé une augmentation de 10% des suicides et accidents lors d'épisodes de foehn en Europe. La mythologie populaire associe également diverses affections allant de la migraine à la psychose avec des vents de ce type dont le Santa Ana qui est appelé le vent du meurtre. Cependant, ces croyances ne sont qu'anecdotiques. Celui qui commet un crime passionnel un jour de foehn en Bavière bénéficiera de circonstances atténuantes, dit-on...

- Un dicton paysan allemand dit : Kriegt der Knecht vom Föhn einen Wahn, schlachtet er den Wetterhahn (« Un valet d'étable rendu fou par le foehn ira tuer le coq-girouette.»)