Église Saint-Pantaléon de Cologne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

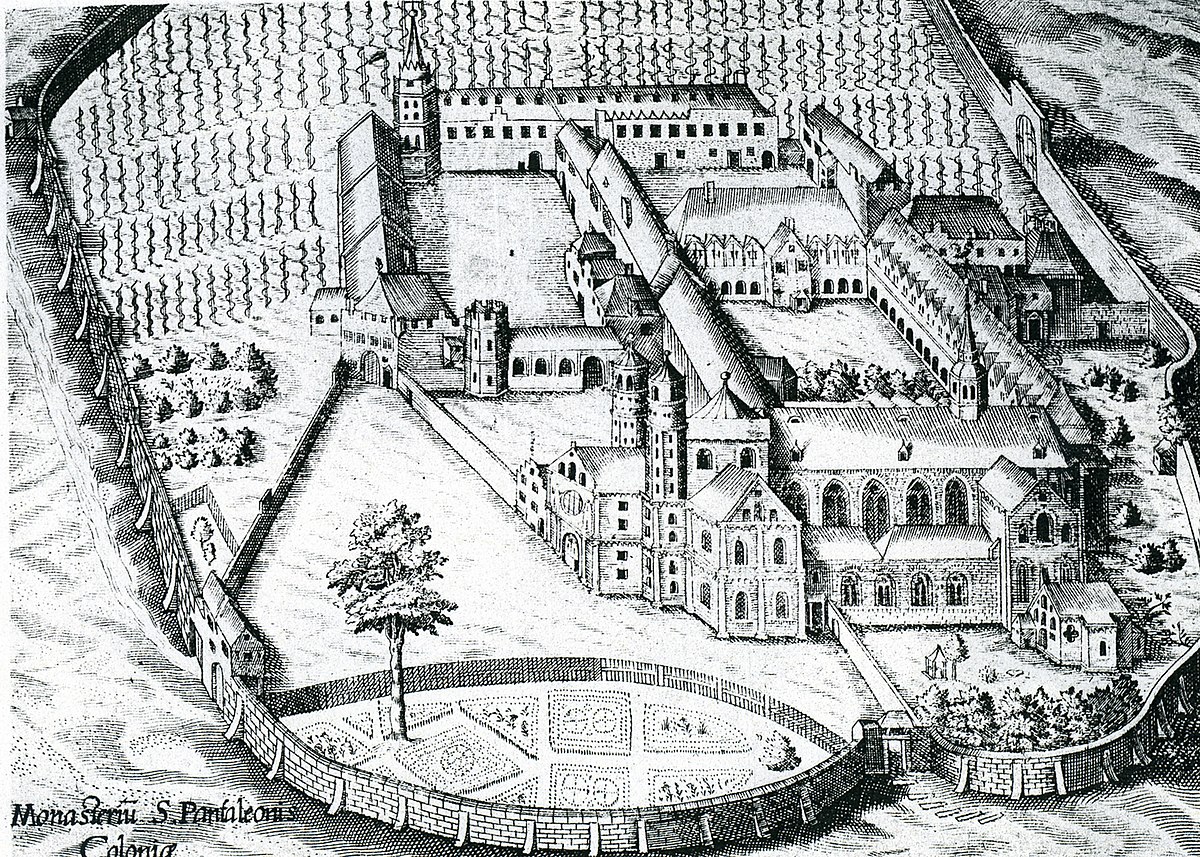

Histoire de la construction de la basilique romane

Antiquité

La hauteur est occupée par une villa romaine suburbaine du IIe au IVe siècle. Des vestiges de construction romaine ont été retrouvés sous le choeur et à l'extérieur de l'église. D'autres vestiges de construction datés du Ier siècle ap.JC ont été retrouvés accréditant l'hypothèse d'une activité pré-chrétienne sur le site.

Moyen Age

Les vestiges d'une construction mérovingienne datée des VIe et VIIe siècles ont été retrouvés. Une église, attestée en 866 dans la liste des possessions de l'archevêque Gunthar, sera détruite, sans doute à l'occasion d'un raid normand en 881/882. L'archevêque de Cologne Saint Brunon de Cologne, y fonde la première abbaye de Bénédictins de Cologne, dont le premier abbé sera Christian de Saint Maximin de Trèves (plusieurs dates sont avancées, de 953 à 964). Réutilisant les murs de la villa romaine, l'église ottonienne n'est pas exactement orientée à l'est et ne comporte qu'une nef à vaisseau unique et deux cryptes latérales. A sa mort en 965, Saint Brunon de Cologne est enterré dans l'abbaye, sans doute dans une crypte sous le choeur (sous-sol de la villa romaine d'origine). L'église est ensuite prolongée vers l'ouest et le massif occidental est construit, jusqu'à sa consécration le 24 octobre 980 par Warin, archevêque de Cologne. La nouvelle église Saint-Pantaléon abrite la sépulture de Saint Maurin, redécouverte pendant la construction.

L'impératrice Theophano Skleraina, d'origine byzantine et nièce de Brunon, dote richement l'abbaye, en particulier avec les reliques de Saint Albin, et s'y fait inhumer (le martyr grec Saint Pantaléon était né à Nicomédie et l'église Saint-Pantaleon de Cologne était la plus ancienne église dédiée à Pantaléon à l'ouest de Byzance). Plus tard, l'empereur Othon III du Saint-Empire, fils de Theophano, poursuit les dons à l'abbaye.

L'archevêque Saint Anno II (1056-1075) introduit à l'abbaye la réforme bénédictine de Siegburg, obligeant certains moines à quitter Saint-Pantaléon.

Le XIIe et le XIIe siècle voient le style roman s'épanouir à Cologne. En 1160, la nef unique de style carolingien/othonien est élargie par l'adjonction de deux bas-côtés (de même qu'à Sainte Cécile de Cologne). La construction d'une nouvelle enceinte de la ville abrite à cette époque l'abbaye, qui compte environ 50 moines.

Au début du XVIe siècle a été ajouté le jubé gothique flamboyant, support de l'orgue moderne.

Renaissance

A partir de 1618 sont effectués des apports baroques : orgue, stalles du choeur, tours.

L'occupation française par les armées révolutionnaires entraine la fermeture temporaire de l'abbaye en 1794 et la transformation de l'église en écurie.

Epoque moderne

La célébration d'une messe annuelle, le 15 juin, à la mémoire de Theophano, initiée l'année 991, avait été interrompue en 1794. Depuis 1962, un sarcophage moderne contient les restes de l'impératrice, entrainant la reprise des célébrations annuelles ; le sarcophage est muni de l'inscription Domina Theophanu, Imperatrix, uxor et mater Imperatoris, quae basilicam sancti Pantaleonis summo honore coluit et rebus propriis munificenter cumulavit, hic sepulcrum sibi constitui iussit. L'église Saint-Pantaléon célèbre l'œcuménisme des religions catholique et byzantine, séparées depuis le Schisme de 1054.