Étienne-Gaspard Robert - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'aéronaute

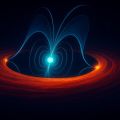

Le 18 juillet 1803, Étienne-Gaspard Robert, pilote, et Auguste Lhoëst, copilote, effectuent la liaison Hambourg - Hanovre à bord de la montgolfière « L'Entreprenant ». Ils procèdent à des observations sur le magnétisme et l'électricité. L’altitude atteinte est de 7170 mètres.

En 1806, le « professeur » Robertson est à Stockholm, où il effectue une ascension extrêmement courte, mais au cours de laquelle un animal sera jeté par-dessus bord en parachute.

Le 30 juin 1804, il est à Saint-Pétersbourg pour une première ascension en ballon dans l’empire des Tsars.

Scientifique ou homme de spectacle ?

Les activités physico-spectaculaires de Robertson révèlent chez lui une attirance pour le fugace et le fragile : ses manipulations sur le fluide galvanique, sur la lumière, sur l’air qui porte les aérostats, sur les mécaniques subtiles, tout cela traduit un désir de maîtriser l’éphémère, de retenir l’impalpable. Ses fantasmagories mettent en scène un univers évanescent : les dernières pulsations de vie sont saisies grâce au galvanisme, les tableaux lumineux, sitôt formés, se décomposent en figures grimaçantes qui font office de memento mori inlassablement répétés. Robertson renvoie les spectateurs à leurs angoisses en faisant apparaître sous leurs yeux l’image d’un Danton, d’un Robespierre ou d’un Marat, alors que tous cherchent à conjurer un passé récent encore douloureux. Il faudra attendre six décennies avant que l’objectif photographique ne fixe pour l’éternité l’image ultime des morts avant leur ensevelissement.

Robertson cède au goût ambiant pour l’occultisme sans expliquer la nature physique des images, sans démonter le mécanisme optique à l’origine du sentiment de peur, en se gardant bien de divulguer son secret de fabrication. Il a beau affirmer que « pour accoutumer les esprits» aux phénomènes de la nature, il faut d’abord accoutumer les yeux, il se contente de procurer des émotions fortes à un public non averti, sans passer à l’étape de l’élucidation du mystère, qui romprait forcément le charme de la fantasmagorie. Le spectacle, qui s’ouvre et se referme sur des paroles édifiantes, plus ou moins sibyllines, est plus mystificateur qu’instructif auprès d’un tel public. Les spectateurs demeurent seuls devant la toile ou la fumée qui émane des lampes truquées, «s’efforçant de deviner ce qui peut se trouver de l’autre côté », pour reprendre les termes du discours d’ouverture de la fantasmagorie. La rationalisation scientifique reste l’apanage des académies et des cercles restreints de physiciens, chimistes et mécaniciens.

Si, lors de ses expériences galvaniques qui ouvrent les fantasmagories, Robertson « maintient […] des effets d’imagerie dans les procédures de démonstration, fait souvent de l’obtention de la preuve un spectacle », il en va de même dans les hauts lieux du savoir où la démonstration ne peut guère se passer d’une mise en scène.

Ainsi, la présentation du mémoire d’Alessandro Volta sur l’électricité devant les membres de l’Institut national au palais du Louvre est assortie de travaux pratiques : lors de la séance du 9 novembre 1801 – à laquelle participe Bonaparte –, l’assistant de Volta, qui n’est autre que Robertson, procède à l’inflammation spectaculaire de l’hydrogène au moyen d’une étincelle électrique. Le procédé fait l’objet d’une explication détaillée qui se déroule pendant trois séances devant l’assemblée des meilleurs physiciens du temps. Les effets optiques de la fantasmagorie ne deviennent, eux, un « spectacle instructif » que lorsque Robertson doit expliquer à la justice le fonctionnement de son fantascope : il semble qu’il n’ait jamais si bien atteint son but qu’à ce moment-là.