Friedrich Accum - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Son rôle dans le développement du gaz d'éclairage

Le développement industriel à la fin du 18e et au début du 19e siècle était relativement indépendant de quelque sorte que ce soit d'éclairage artificiel. L'éclairage des usines textiles par des chandelles ou des lampes à huile entrainait des dépenses considérables ce qui n'était pas soutenable d'un point de vue économique. Avec le développement de techniques de production industrielles, les nouvelles usines textiles n'étaient pas seulement plus grandes mais elles devaient également être éclairées plus puissamment et sur des durées plus longues. Du fait à la fois d'un essor important de la demande, et des progrès technologiques entrainés par les travaux théoriques de Lavoisier concernant le rôle du dioxygène dans la combustion, une série continue d'améliorations des technologies d'éclairages a lieu à la fin du 18e siècle.

La production de gaz à partir de charbon avait été signalée à la fin du 17e siècle par Henry Clayton dans une lettre à Robert Boyle. Dans cette lettre, publiée uniquement en 1739 dans les Philosophical Transactions de la Royal Society of London, Clayton écrit :

J'ai ensuite obtenu du charbon d'une des mines alentours, que j'ai distillé dans une cornue. Dans un premier temps, je n'ai obtenu que du phlegme, puis une huile noire, et ensuite également un esprit est apparu, que je ne suis pas parvenu à condenser, mais qui a cassé ma verrerie. J'ai observé que cet esprit en s'échappant prenait feu à la flamme de ma chandelle, et continuait à brûler violemment en s'échappant, jusqu'à ce que je l'éteigne, puis se rallumait de nouveau, alternativement, à plusieurs reprises.

Cette observation ne trouva pas d'application pratique avant la fin du 18e siècle. Le gaz produit lors du traitement du charbon dans les cokeries n'était pas utilisé jusqu'à ce que William Murdoch commence à promouvoir son utilisation pour l'éclairage. D'autres expériences de ce type avaient été effectuées par exemple par George Dixon à Cockfield en 1780, par Jean-Pierre Minckelers en 1785 à Louvain, ou par Archibald Cochrane en 1787 dans son domaine de Culross Abbey, mais elles étaient toutes à petite échelle. Le premier véritable prototype des futures usines de gaz a été construit en 1802 à la fonderie de Soho et en 1805 à la filature de coton de George Lee à Salford, près de Manchester. Cependant, cette nouvelle technologie doit faire face à un grand scepticisme. Il faut attendre 1810 pour qu'une commission de la Chambre des communes demande à Murdock : "Vous voulez dire qu'il sera possible d'obtenir de la lumière sans mèche ?" Il faut encore attendre la seconde décennie du 19e siècle pour que l'éclairage au gaz sorte des fabriques industrielles pour commencer à éclairer les rues des villes. Accum joua un rôle crucial dans ce développement.

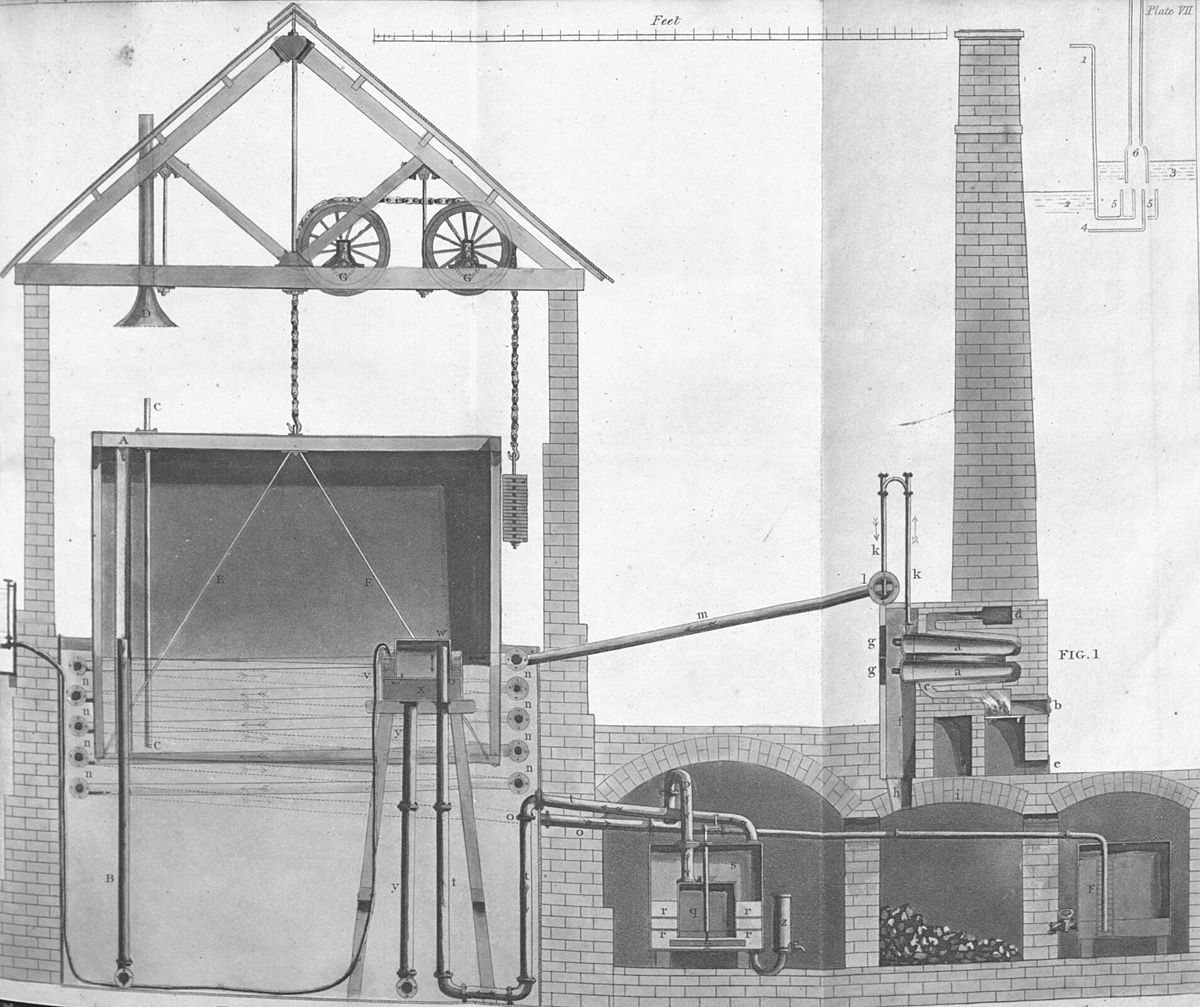

Accum commence à s'impliquer dans la production de gaz pour l'éclairage suite aux efforts de Friedrich Albert Winsor (1763–1830), un autre émigré Allemand, qui avait mené une campagne publicitaire sur plusieurs années. En 1809, Accum est convoqué devant une commission parlementaire qui souhaite accorder une charte pour une compagnie de gaz suite à la campagne de Winsor. La première tentative est un échec, mais la loi passe en 1810 et la compagnie est fondée sous le nom de "Gas Light and Coke Company". La compagnie remplit les conditions spécifiées dans la loi et débute ses opérations en 1812, Accum est alors membre du conseil d'administration. Il dirige la construction d'une usine de gaz sur Curtain Road, la première dans l'histoire de l'éclairage au gaz. Dès ce jour, l'éclairage au gaz n'est plus limité aux sites industriels et il apparait dans les villes. Le pont de Westminster est éclairé par des lampes au gaz en 1813 et un an plus tard, c'est le tour des rues de Westminster. En 1815, Accum publie "Description of the Process of Manufacturing Coal-Gas". Dans l'introduction, il compare les nouvelles usines de gaz avec les compagnies des eaux, qui opèrent à Londres depuis le début du 18e siècle : "Grâce au gaz, il sera possible d'avoir la lumière dans toutes les pièces, comme c'est le cas actuellement pour l'eau". Lorsque ce livre est traduit en allemand à Berlin en 1815, une note explicative doit être ajoutée, aucune compagnie des eaux n'y existant encore : "Il y a beaucoup de demeures privées en Angleterre dans lesquelles on trouve des tuyaux dans les murs, de telle manière que dans presque toutes les pièces, il suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau."

En 1814 à Londres, il n'existe qu'un seul gazomètre de 400 m3, mais en 1822 on trouve déjà 4 compagnies de gaz dont les gazomètres représentent un volume combiné de 28 000 m3. De manière à optimiser le réseau de distribution, les usines étaient alors implantées dans les districts de la ville, là où le gaz était consommé. Le développement de ce type d'usines chimiques dans des lieux d'habitation entrainent des critiques de cette nouvelle technologie de la part du public. Ses critiques étaient particulièrement virulentes lorsque des explosions avaient lieu et étaient également dirigées contre les effluents toxiques en provenance des usines. Accum qui à ce moment fait partie des promoteurs de l'éclairage au gaz, en plus de ses travaux de chimiste, réfute violemment ces critiques dans ses propres écrits. Au travers d'analyses pointues, il montre que dans l'ensemble les accidents sont dus à des erreurs humaines et non à des problèmes technologiques et sont donc évitables.

Dès le début, Accum se préoccupe des sous-produits de la production de gaz à partir du charbon, qui comportent notamment des composés soufrés et du goudron. Ils étaient alors généralement enterrés ou déversés dans les cours d'eau. Les composés ammoniés et soufrés entrainaient des dommages importants pour l'environnement. En 1820, Accum commence à demander que le pouvoir législatif intervienne pour prévenir la dispersion inconsidérée de ces sous-produits. Cependant, il s'ensuit peu d'attention de la part du pouvoir politique, les explosions dues au gaz frappant beaucoup plus l'attention que les dégradations de l'environnement sur le long terme dues aux sous-produits toxiques de la fabrication du gaz.