Front (météorologie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Dynamique des fronts

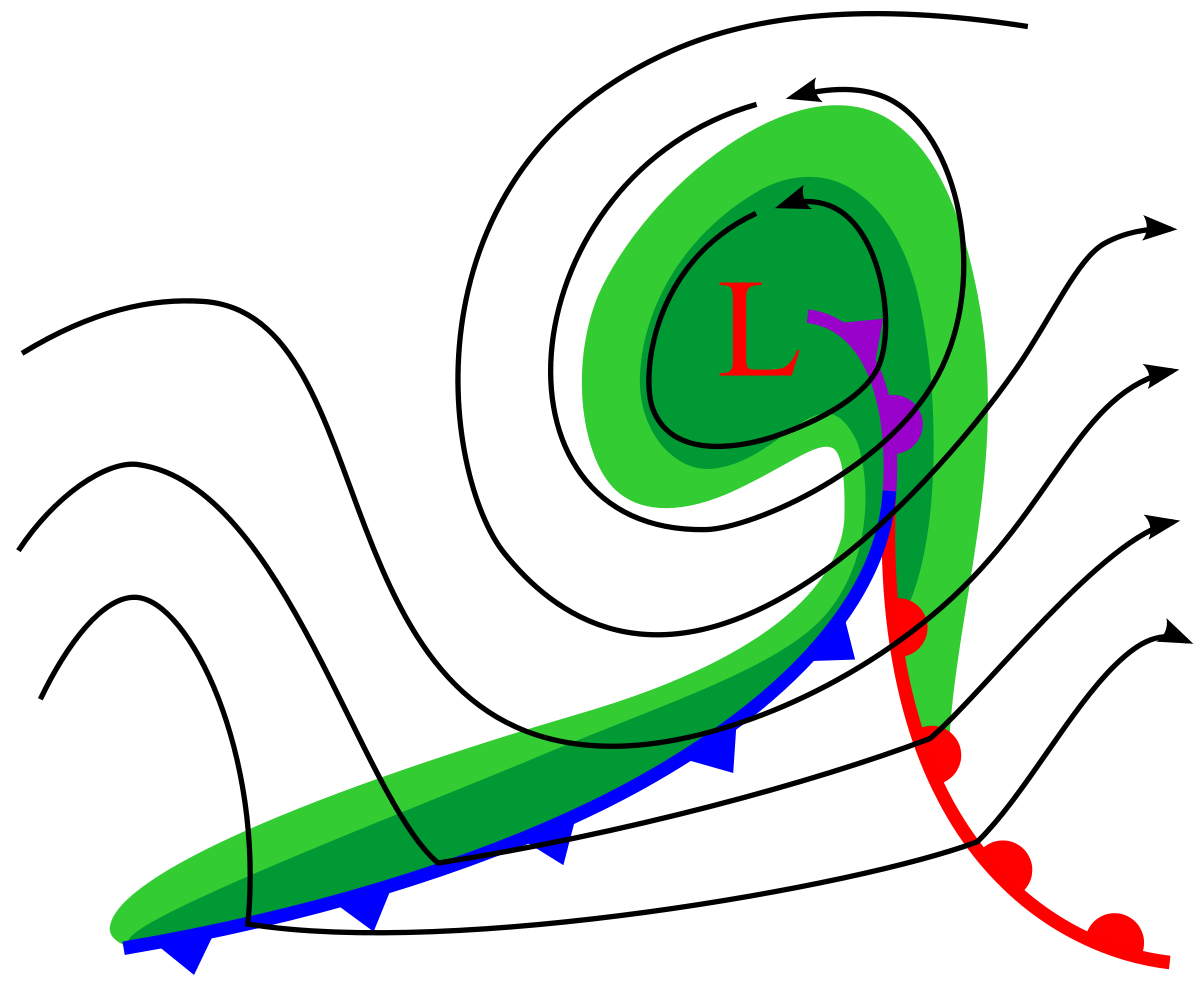

La théorie classiques des fronts, de l'École de météorologie de Bergen, dit que lorsque deux masses d'air ayant différentes caractéristiques physiques entrent en contact, l'air froid, plus dense, tend à glisser sous l'air chaud qui s'élève en s'étendant (ascendance). Une fois l'air chaud refroidi dans les couches supérieures de la troposphère, l'humidité qu'il contient se condense en donnant naissance à des nuages caractéristiques (cirrostratus, altostratus, nimbostratus), qui donnent des précipitations (pluie, neige, grésil, bruine, etc.).

Dans les dépressions importantes, le front froid s'engouffre violemment sous le front chaud en produisant un fort courant d'ascendance qui donne naissance à des nuages convectifs: cumulus, cumulus bourgeonnants et cumulonimbus). Ces derniers produisent des averses ou même des orages qui peuvent contenir de la grêle, produire des rafales descendantes violentes et des tornades.

Dans les deux cas, se rétablit plus ou moins lentement un équilibre entre les deux masses d'air (front occlus), et le phénomène de glissement prend fin. Le passage des fronts froids ou chauds sur une région cause l'abaissement ou l'élévation de la température atmosphérique locale.

En fait, les fronts ne sont que le résultat des mouvements de l'atmosphère et non leur cause. Les événements décrits ci-dessus sont le résultat des mouvements verticaux de l'atmosphère, un fluide en rotation, que l'on peut expliquer par la thermodynamique et la mécanique des fluides. Les zones de contrastes que marquent la présence de fronts causent ces mouvements et non les fronts eux-mêmes. L'air plus doux ne se soulève pas parce qu'il est repoussé vers le haut par l'air frais de surface mais bien parce la convergence des vents dans la colonne d'air le long des fronts génère un mouvement ascendant.

Nomenclature

Masses d'air et fronts

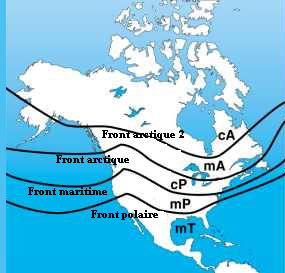

Dans le modèle norvégien, il y a cinq masses d'air dans les latitudes moyennes de la planète. Les zones où ces masses d'air se rencontrent portent le nom de front et il y en donc quatre. Ces divisions proviennent de la circulation atmosphérique générale et de la position des divers courants-jets. En général, chacun de ces fronts est identifié à la masse d'air la plus froide, presque toujours située sur sa facette nord :

- le front arctique 2 : sépare l'air continental arctique (cA) (au-delà de 60 degrés nord et sud) de l'air maritime arctique (mA)

- le front arctique : sépare l'air maritime arctique (mA) de l'air continental polaire (cP) (entre 40 et 60 degrés de latitude).

- le front maritime : sépare l'air continental polaire de l'air (cP) de celui maritime polaire (mP)

- le front polaire : sépare l'air maritime polaire (mP) de l'air maritime tropical (mT)

Ces fronts varient en latitude selon la saison. Ainsi le front arctique 2 fait rarement son apparition au sud des îles arctiques avant la fin de l'automne dans l'hémisphère nord alors que le Soleil illumine de moins en moins les régions nordiques et que l'air se refroidit graduellement. Les différences entre masses d'air maritime et continental de même nom est essentiellement due au contenu en humidité alors que les températures y sont assez similaires.

D'autres fronts plus locaux ont également des noms :

- le front saharien : sépare l'air méditerranéen de l'air tropical sec ;

- le front équatorial : sépare l'air tropical de l'air équatorial ;

- le front des alizés : sépare l'air tropical maritime de l'air tropical sec du Sahara.

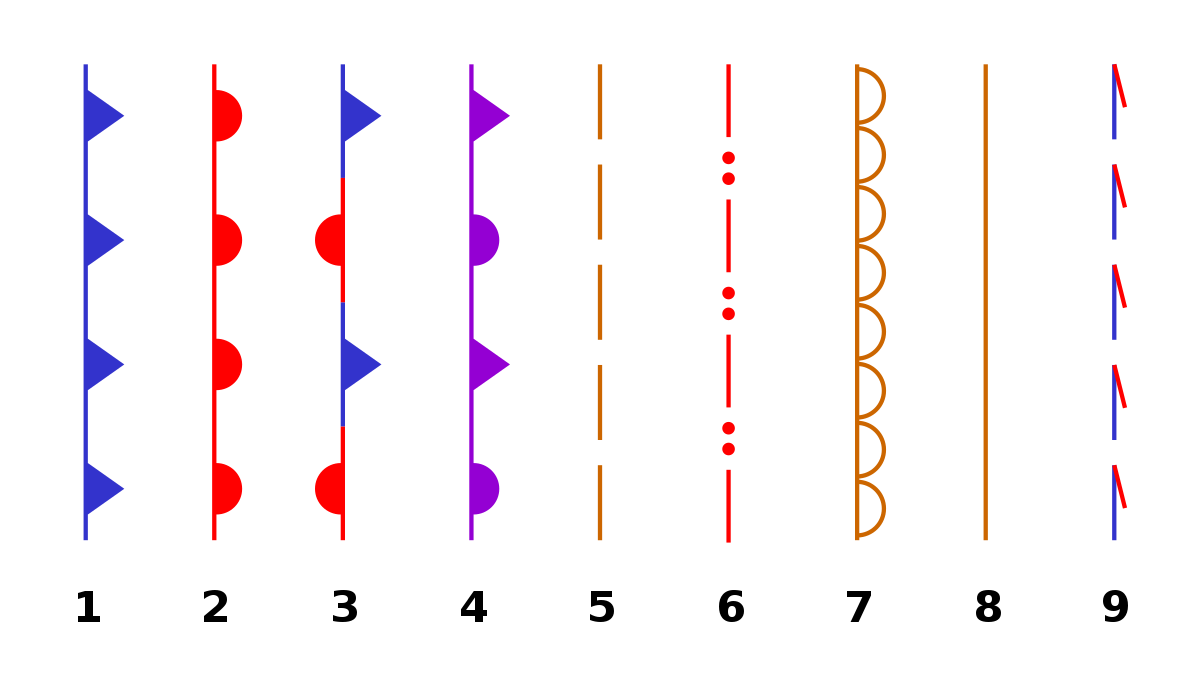

Type de fronts

À cause de la circulation de l'air le long de ces fronts, on distingue différents types de fronts :

- le front chaud est la zone où l'air de la masse d'air la plus chaude est déplacée vers celle plus froide par les vents

- le front froid est l'endroit où la masse d'air froid se déplace vers celle plus chaude

- un front stationnaire est la limite entre de vastes masses d'air chaud et froid qui sont en contact entre elles sans produire de mouvements relatifs d'une grande portée car les vents dans chacune des masses d'air sont parallèles au front (par exemple les fronts océaniques)

- un front occlus se développe lorsqu'un système météorologique s'intensifie et que son front froid accélère de sorte qu'il rattrape le front chaud. Lorsque le front froid atteint le front chaud, l'air chaud devient de plus en plus pincé ou coincé entre les deux fronts en altitude

- un trowal est le creux d'air chaud en altitude créé par le front occlus. Il se retrouve légèrement à l'arrière de celui-ci. En effet, la position du front occlus est celle qu'aurait le front froid coincé sous l'air chaud. Ce concept est utilisé dans certains pays comme le Canada et la Grande-Bretagne.

On retrouve également certaines lignes de démarcations de méso-échelle avec lesquelles on associe du temps et qui servent de limites entre masses d'air très locales :