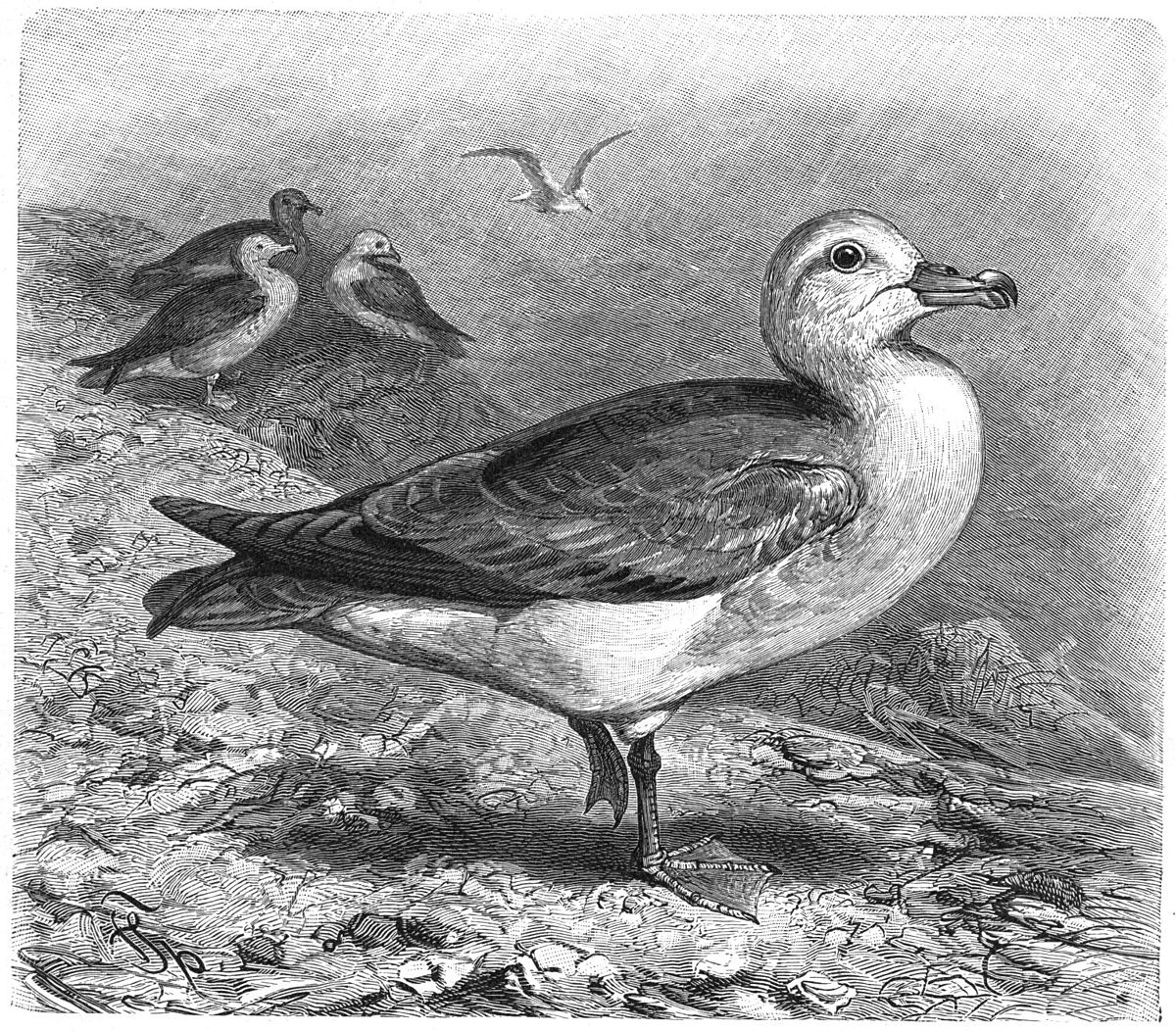

Fulmar boréal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le Fulmar boréal et l'homme

Statut et préservation

Une étude a démontré que plus de 90% de ces oiseaux trouvés morts présentaient dans leur estomac des sacs en plastiques, ingérés par erreur (sans doute par confusion avec les méduses, qui sont une de leurs proies habituelles). Ils peuvent aussi être victimes des pollutions aux hydrocarbures.

Malgré cela, les populations de l'océan Atlantique ont connu une forte croissance depuis 250 ans, surtout dans les dernières décades. Cet accroissement, bien qu'existant, est moins sensible dans le Pacifique.

Du fait de son importante aire de répartition (de 50 000 à 100 000 km²) et de cet accroissement de la population, l'IUCN a classé cette espèce dans la catégorie LC (préoccupation mineure).

Le Fulmar boréal est par contre protégé par le Migratory Bird Treaty Act, comme de nombreuses espèces migratrices, et aussi par la Convention de Berne, qui a classé cette espèce en annexe III (espèce protégée) depuis 2002.

En Europe, en 2007, BirdLife International constate un accroissement de la population et considère cette espèce comme "sécurisée", de même que l'AEE.

Relation homme/animal

Cette espèce était autrefois chassée pour en extraire de l'huile, utilisée dans les lampes ou dans la médecine traditionnelle.

Les oisillons étaient aussi capturés au moment où ils sont le plus gras pour être mangés.

Sous-espèces

Il existe 3 sous-espèces de Fulmar boréal:

- Fulmarus glacialis glacialis (Linnaeus, 1761): zone arctique de l'Atlantique Nord

- Fulmarus glacialis rodgersii (Cassin, 1862): Nord Pacifique

- Fulmarus glacialis auduboni (Bonaparte, 1857): zones boréales de l'Atlantique Nord.

Étymologie

Le mot fulmar viendrait des vieux mots nordique full, puant et mar, mouette, et ferait référence au fait que les oiseaux appartenant à ce genre sont capable de régurgiter une substance huileuse et nauséabonde quand ils sont dérangés. Ce terme a été latinisé en fulmaris.

Les termes glacialis (de la glace, en latin) et boréal (du latin borealis, du nord) font référence à son aire de répartition très nordique.

Philatélie

Plusieurs États ont émis des timbres à l'effigie de cet oiseau : l'île d'Aurigny en 1994 et 2006, l'Allemagne de l'Est en 1968, le Groenland en 1987, Grenade en 1998, l'Île de Man en 1979, Jersey en 1998, les Maldives en 1986 et la Russie en 1993.