Grande Mosquée de Kairouan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Rôle dans la civilisation musulmane

À l’époque de sa plus grande splendeur, entre les IXe et XIe siècles, Kairouan est l’un des plus grands centres de la civilisation musulmane et sa réputation comme foyer d’érudition s’étend à l’ensemble du Maghreb. Durant cette période, la Grande Mosquée de Kairouan est à la fois un lieu de prière et un centre pour l’enseignement des sciences islamiques selon le courant malékite. On peut comparer son rôle à celui de l’Université de Paris durant le Moyen Âge.

En plus des études consacrées à l’approfondissement de la pensée religieuse et à la jurisprudence malékite, la mosquée accueille également des cours en diverses matières profanes telles que les mathématiques, l’astronomie, la médecine et la botanique. La transmission du savoir est assuré par d’illustres savants et théologiens parmi lesquels figurent l’imam Sahnoun et Assad ibn al-Furat, éminents juristes ayant beaucoup contribué à la diffusion de la pensée malékite, Ishaq ibn Imran et Ibn Al Jazzar pour la médecine, Abou Sahl al-Kairouani et Abd al-Monim al-Kindi pour les mathématiques. Ainsi la mosquée, siège d’une prestigieuse université dotée d’une importante bibliothèque comptant un nombre considérable d’ouvrages scientifiques et théologiques, était le pôle culturel et intellectuel le plus remarquable en Afrique du Nord pendant les IXe, Xe et XIe siècles.

Œuvres d’art

La Grande Mosquée de Kairouan, l’un des rares édifices religieux de l’islam ayant conservé intact la quasi-totalité de ses éléments architecturaux et décoratifs, constitue grâce à la richesse de son répertoire ornemental un véritable musée d’art et d’architecture islamiques. La plupart des œuvres qui font la réputation de la mosquée sont encore conservées in situ alors qu’un certain nombre ont rejoint les collections du musée national d’art islamique de Raqqada, localité située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Kairouan.

De la bibliothèque de la mosquée provient une importante collection de parchemins et de manuscrits calligraphiés dont les plus anciens remontent à la deuxième moitié du IXe siècle. Cette précieuse collection, remarquée dès la fin du XIXe siècle par les orientalistes français Octave Houdas et René Basset qui l’évoquent dans leur rapport sur leur mission scientifique en Tunisie paru dans le Bulletin de correspondance africaine en 1882, comprend selon l’inventaire établi à l’époque hafside (vers 1293-1294) plusieurs Corans et des ouvrages de droit musulman qui concernent principalement le fiqh malékite et ses sources. Ces derniers constituent les plus anciens fonds de littérature juridique malékite qui nous soient parvenus.

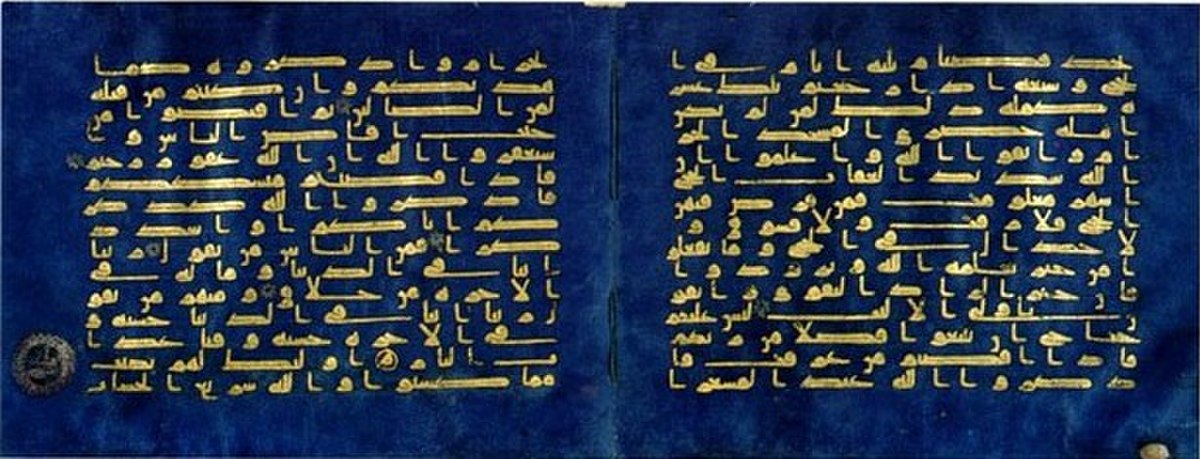

Parmi les plus belles œuvres de cet ensemble, les feuillets du Coran bleu, actuellement exposés au musée national d’art islamique de Raqqada, proviennent d’un célèbre Coran de la seconde moitié du IVe siècle de l’hégire (soit le Xe siècle) dont la majeure partie est conservée en Tunisie et le reste éparpillé dans des musées et des collections privées à travers le monde. Comportant des sourates écrites en caractère kufique doré sur du vélin teint à l’indigo, elles se distinguent par une graphie compacte dépourvue de marques pour les voyelles. Le début de chaque sourate est indiqué par un bandeau constitué d’un rinceau feuillu stylisé, doré et ponctué de rouge et de bleu, alors que les versets sont séparés par des rosettes argentées. D’autres parchemins et des Corans calligraphiés, comme celui dit de la Hadinah, copié et enluminé par le calligraphe Ali ibn Ahmad al-Warraq pour la gouvernante du prince ziride Al-Muizz ben Badis vers 1020, se trouvaient également dans cette bibliothèque avant d’être transférés au musée de Raqqada. Cette collection constitue une source unique pour l’étude de l’histoire et de l’évolution calligraphique des manuscrits médiévaux au Maghreb, portant sur la période qui s’étend du IXe au XIe siècle.

D’autres œuvres d’art telles que les couronnes de lumière en bronze coulé, datant de l’époque fatimo-ziride (Xe –début du XIe siècle), appartenaient à l’origine au mobilier de la mosquée. Ces polycandélons, aujourd’hui dispersés dans certains musées tunisiens dont celui de Raqqada, se composent de trois chaînes, soutenant un plateau ajouré en bronze, qui présente un anneau central circulaire autour duquel rayonnent 18 hampes équidistantes reliées par autant d’arcs outrepassés et munies, pour chacune d’elles, de deux fleurons évasés. Les trois chaînes, réunies par un anneau de suspension, sont fixées chacune au plateau par un fleuron en forme d’amande. Les couronnes de lumière sont marquées par l’influence byzantine à laquelle l’artisan kairouanais a apporté les spécificités du répertoire décoratif musulman (motifs géométriques et floraux).