Grande synagogue de Leipzig (1855-1938) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le mémorial

Stèle commémorative de 1966

En 1966, une stèle commémorative réalisée par Hans-Joachim Förster est érigée sur le site de la synagogue, portant la mention en allemand et en hébreu: « Ici, le 9 novembre 1938, la grande synagogue de la communauté israélite de Leipzig a été détruite par un incendie criminel par les hordes fascistes. N'oubliez pas ».

Après la réunification de l'Allemagne, il est décidé de construire un mémorial plus conséquent à l'emplacement de la synagogue, mais de conserver la stèle. Celle-ci est fréquemment parsemée de petits cailloux, symbole du souvenir dans la religion juive.

Le monument commémoratif

Le 24 juin 2001 est inauguré sur le site de la grande synagogue communautaire le mémorial rappelant l'arrestation et l'assassinat des citoyennes et des citoyens juifs de la ville de Leipzig pendant la période nationale-socialiste. Ce monument est l'aboutissement de plus de sept années de concertation afin de trouver une solution pour un terrain en friche.

Pas moins de 94 projets sont déposés lors de l'appel à concurrence, et après plusieurs délibérations, le projet des jeunes architectes de Leipzig, Sebastian Helm et Anna Dilengite, est retenu alors qu'à l'origine, il ne se situait pas parmi les trois premières places.

Leur projet de 140 chaises est le meilleur compromis trouvé entre les différents membres du jury et la communauté juive de Leipzig, car il relie la mémoire de la Shoah et cet emplacement historique, tout en assurant la viabilité de la place pour les commémorations prévues chaque année le 9 novembre. Toutefois les discussions vont s'éterniser afin de prévoir l'impact du monument dans le quartier et si celui-ci contribuera au souvenir et au débat.

140 chaises en bronze se trouvent rangées sur un plateau accessible par une rampe. Une haie de buissons verts entoure l'ensemble en reprenant exactement le plan en trapèze de la synagogue détruite, si bien que les chaises vides se trouvent métaphoriquement dans l'ancienne synagogue. Un mur en béton sépare le monument avec des inscriptions en anglais, allemand et hébreu. D'après les architectes: « non seulement il n'est pas interdit de s'asseoir sur les chaises, mais il est même recommandé de s'y asseoir ».

La synagogue communautaire

L'ancienne synagogue communautaire de Leipzig est construite dans la Gottschedstrasse, d'après les plans de l'architecte Otto Simonson (* 1829; † après 1856), élève de Gottfried Semper, et consacrée le 10 septembre 1855 par le rabbin Adolf Jellinek (1820-1893). Bien que lors de sa consécration, le nombre des membres officiels de la communauté ne soit que de 87 personnes, la synagogue possède 1 600 places assises pour les hommes et doit normalement remplacer les nombreux petits lieux de culte. Comme l'indique lui-même Simonson: « Désirée depuis de nombreuses années et suite aux négociations de 1853, la communauté juive a pris la décision de construire une maison de Dieu de cette importance, afin qu'il soit possible d'accueillir non seulement les membres de la communauté, mais aussi les négociants juifs venant de toutes les régions pour les foires. »

Plan

Le terrain de forme triangulaire où doit être élevée la synagogue, et les impératifs religieux imposant une orientation est-ouest du bâtiment, sont les contraintes architecturales dominantes. Simon conçoit en conséquence un bâtiment de forme trapézoïdale, unique en tant que synagogue. Deux rangées de quatre colonnes, séparent la nef principale, construite suivant l'axe imposé est-ouest, des nefs latérales ou bas-côtés, coupés en biais parallèlement aux deux rues en raison du plan trapézoïdal.

L'accès aux galeries réservées aux femmes, situées au-dessus des bas-côtés, s'effectue par trois escaliers. Le premier, à l'extrémité ouest, est logé dans une tour saillante de l'extérieur. Les deux autres escaliers sont situés dans des tours construites dans l'espace compris entre le mur des nefs latérales et les murs extérieurs du bâtiment. Au niveau de la tour ouest, dans l'axe du bâtiment, on accède à une partie plus basse avec l'entrée, le vestibule, les vestiaires, une petite cour et une petite synagogue pour les jours de semaine.

L'architecture extérieure

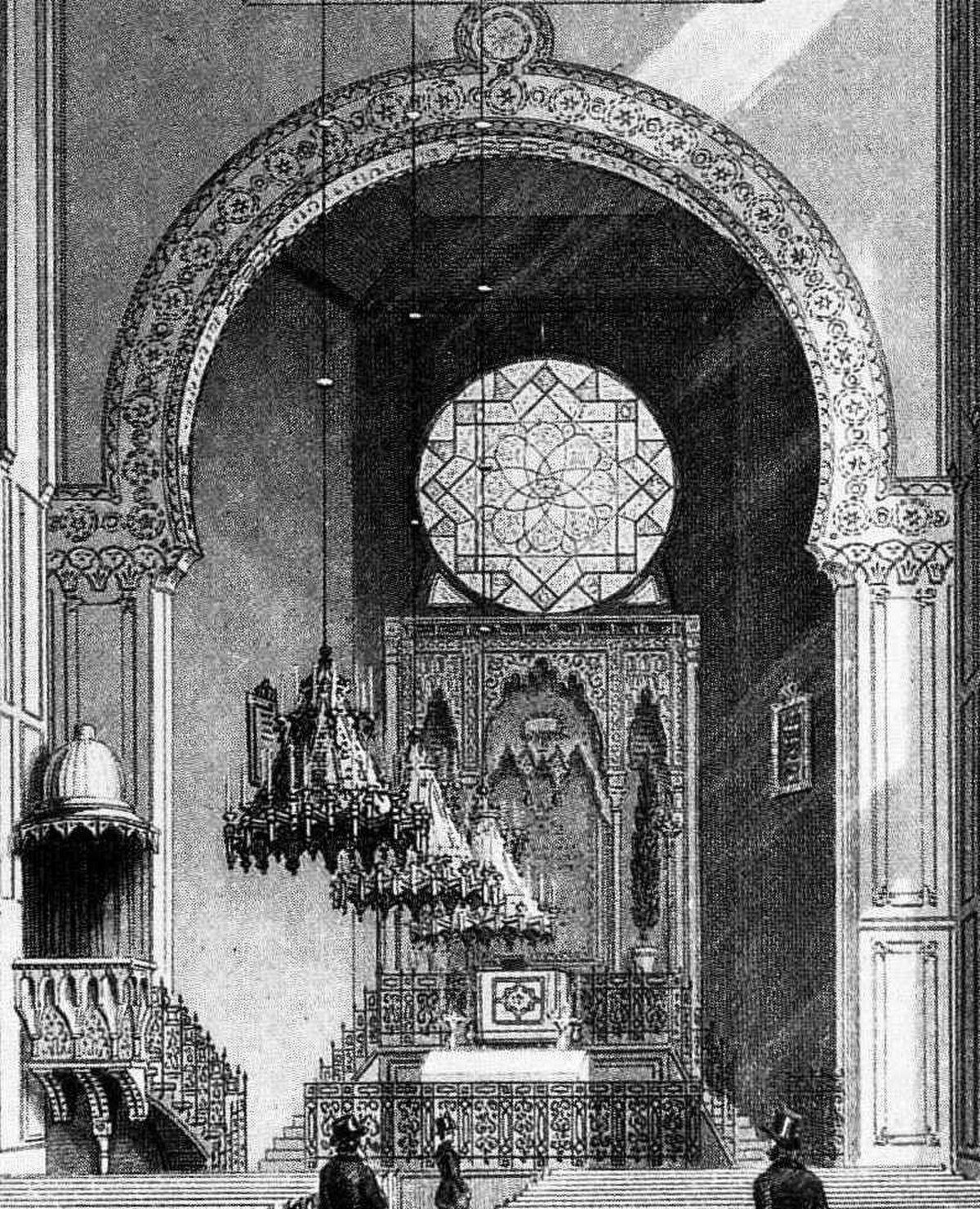

Du fait de sa situation, seule la pointe est de la synagogue, située à l'intersection de deux rues, ainsi que ses deux côtés adjacents sont visibles de l'extérieur. A la place de l'angle aigu des rues, Simonson a imaginé une abside semi-circulaire, au fond de laquelle il installe l'Arche sainte. Pour de nombreux habitants de Leipzig, l'extrémité est de la synagogue est donc considérée comme l'avant de la synagogue. Les deux façades le long des rues sont divisées chacune en quatre parties, pourvues de fenêtres doubles au rez-de-chaussée et au premier étage, encadrées d'une décoration en fer à cheval. Dans le petit espace entre ce cadre et la corniche, ont été percées de toutes petites rosaces.

Derrière, dominant l'ensemble, s'élève le fronton de la nef centrale, percée de cinq fenêtres en arcade, et couronné des Tables de la loi.

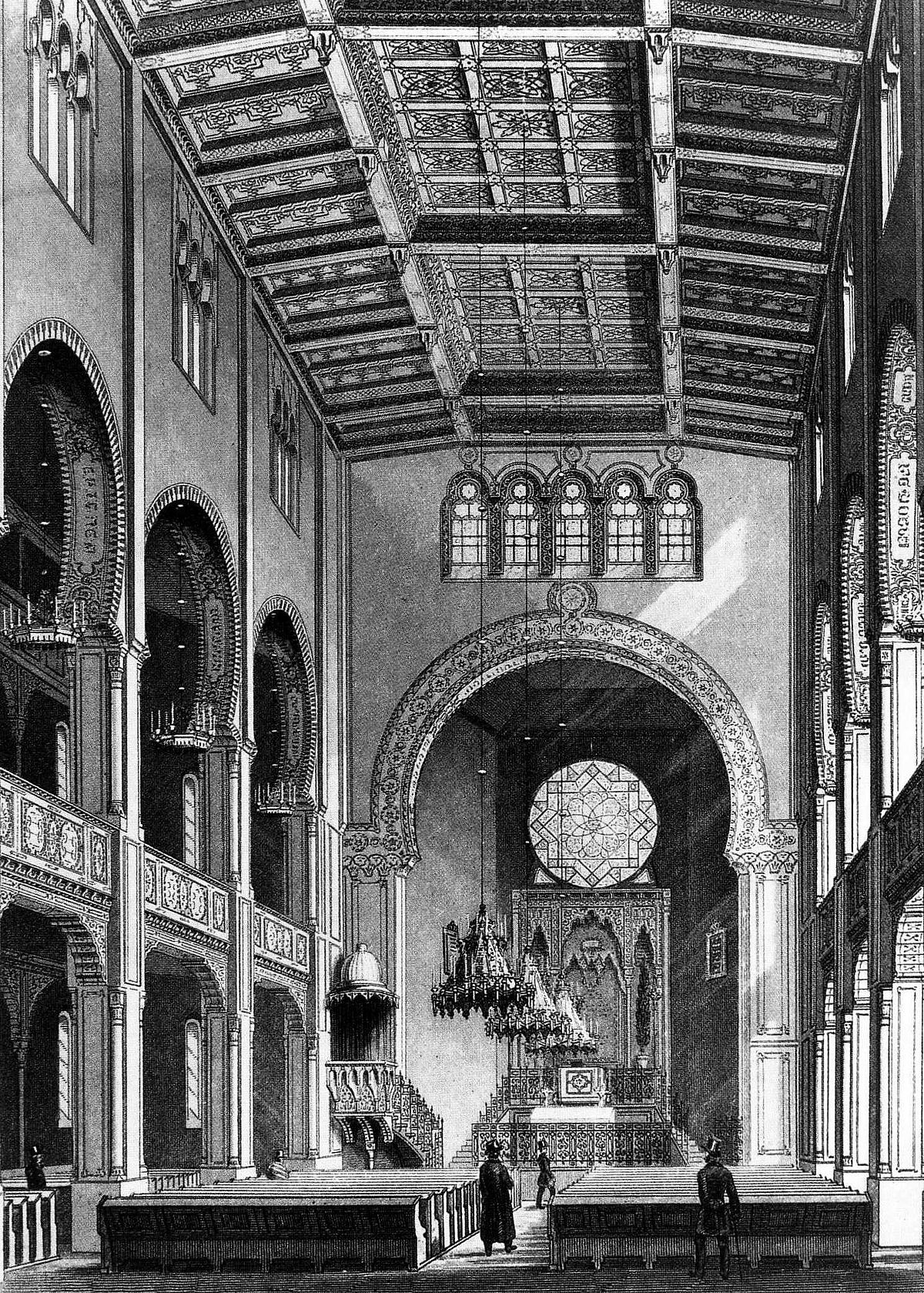

L'architecture intérieure

Le bâtiment religieux a été conçu en style architectural indo-islamique pour accueillir 1 600 fidèles.

La nef centrale, d'une hauteur de trois niveaux, est séparée de chaque côté de la nef collatérale surmontée de la galerie des femmes et d'une hauteur totale de deux niveaux, par une rangée de quatre colonnes délimitant des ouvertures rectangulaires au rez-de-chaussée et des ouvertures à arc en fer à cheval au niveau de la galerie des femmes. Au-dessus de la galerie des femmes, le mur supérieur est percé de fenêtres rectangulaires en trois parties en claire-voie, également en forme de fer à cheval, encadrées d'une ouverture rectangulaire.

Le plafond est divisé symétriquement en trois zones longitudinales, avec aux intersections des poutres longitudinales et transversales des motifs pendant en forme de petits stalactites. Des rosettes, à l'intérieur d'un réseau de carrés rappellent le style des constructions hispano-islamique.

Du côté est de la nef sont regroupés la chaire et dans l'abside, la bimah et l'Aron Kodesh (l'Arche sainte). La chaire de la synagogue est comparable à la chaire d'une église chrétienne, avec pour décor des stalactites mais est couronnée d'une coupole de style islamique telle que l'on trouve sur les minbars des mosquées. La bimah est située derrière une grille et derrière celle-ci un pupitre de lecture surélevé. De chaque côté de la grille, des marches conduisent à l'Arche sainte. L'Arche est divisée symétriquement en trois parties, avec une large partie centrale, et des parties latérales plus étroites.

Le chœur

Lors de l'inauguration de la synagogue en 1855, retentit une composition de Salomon Jadassohn, qui deviendra chef de chœur à partir de 1865. Selon la tradition réformée, le chœur peut comprendre des hommes et des femmes. De plus, en raison de la renommée de Jadassohn de nombreux non-juifs participent aussi au chœur. En outre, en opposition avec le judaïsme orthodoxe, un orgue est installé dans la synagogue en 1868, construit par la société du célèbre facteur d'orgue Friedrich Ladegast.

Trois chanteurs retiennent particulièrement l'attention: Rafael Frank, Max Jaffé et Samuel Lampel. Frank arrive à Leipzig en 1903 et a été très actif et polyvalent. Son nom est surtout associé au développement des caractères hébraïques "Frank-Rühl". Jaffé et Lampel travaillent pour la communauté à partir de 1914. En plus de leur activité de chantre, ils enseignent à l'école israélite supérieure d'Ephraim-Carlebach. Lampel, chef des chantres depuis 1927, publie la collection Kol Sch’muel qui regroupe 57 compositions liturgiques pour les fêtes et le chabbat.

Le 10 novembre 1938, dans la matinée, la synagogue est en flamme. A la suite de la déportation des deux rabbins de la communauté, Lampel exerce alors les fonctions de rabbin. Les offices ont lieu à partir de 1939 dans la synagogue de la Keilstrasse qui a été épargnée, mais celle-ci est fermée en 1942. La même année, Lampel et Jaffé sont déportés et assassinés au camp d'extermination d'Auschwitz. Barnet Licht qui dirige le chœur depuis 1924 est surtout célèbre comme chef de chœur de formations populaires. Il jouera un rôle important pendant la période nazie dans la Jüdischen Kulturbund (Association culturelle juive) et survivra à sa déportation au camp de concentration de Theresienstadt.