Histoire d'Internet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

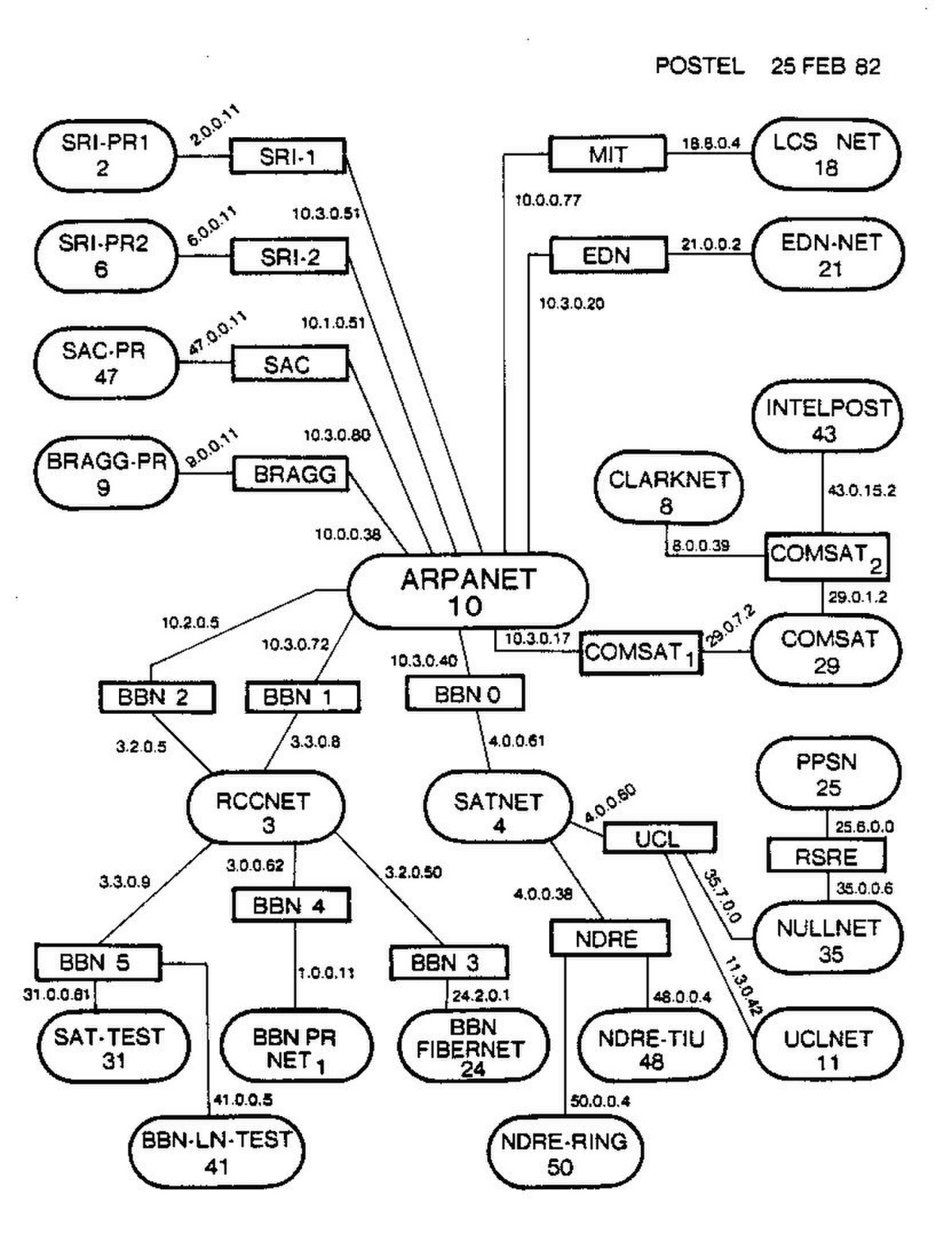

Le protocole TCP/IP devient mondial

La première connexion sortant du territoire américain fut établie avec NORSAR en Norvège peu de temps avant le raccordement avec la Grande-Bretagne. Ces liaisons furent converties en TCP/IP en 1982, avec le reste du réseau ARPANET.

L'Internet européen et le lien à travers le Pacifique

En 1984, l'Europe commença sa conversion vers une utilisation plus étendue du protocole TCP/IP, et le réseau du Conseil européen pour la recherche nucléaire ne fit pas exception. Cependant il resta isolé du reste de l'Internet jusqu'en 1989.

En 1988, Daniel Karrenberg du Centrum voor Wiskunde en Informatica d'Amsterdam rendit visite à Ben Segal, coordinateur TCP/IP au CERN, il cherchait des conseils concernant la transition du réseau UUCP Usenet européen (dont la majeure partie tournait avec les liens X.25) vers le TCP/IP. En 1987 Ben Segal avait rencontré Len Bosack de chez Cisco, encore une petite entreprise à l'époque, spécialisé dans les routeurs TCP/IP ; il fut capable de conseiller Daniel Karrenberg et le dirigea vers Cisco pour ses besoins matériels. Ceci développa la partie européenne de l'Internet au travers du réseau UUCP existant, et en 1989 le CERN ouvrit sa première connexion TCP/IP externe. Ceci coïncida avec la création du RIPE , au départ un groupe d'administrateurs de réseaux IP qui se réunissaient régulièrement pour parler de leurs travaux communs. Plus tard, en 1992, le RIPE fut formellement enregistré en tant que société coopérative à Amsterdam.

Alors que le réseau européen s'érigeait, un autre réseau voyait le jour entre ARPA et les universités australiennes basé lui sur différentes techniques comme le X.25 et l'UUCPNet. Ce dernier était limité en connexion aux réseaux mondiaux de par le coût des communications individuelles via l'UUCP ou le X.25. C'est en 1989 que les universités australiennes rejoignirent l'élan d'uniformisation lancé par l'apparition du protocole IP. L'AARNet fut formé en 1989 par l'Australian Vice-Chancellors' Committee et fournit une base IP dédiée au réseau australien.

L'Internet commença son entrée en Asie à la fin des années 1980. Le Japon qui fondait en 1984 le JUNET, un réseau construit autour du réseau UUCP, se raccorda au NSFNet en 1989. Kobe reçu la rencontre annuelle de l'Internet Society, baptisée INET'92. Singapour développa son réseau TECHNET en 1990, la Thaïlande reçu en 1992 une connexion Internet mondiale entre l'université Chulalongkorn et l'UUNET.

Fracture numérique

Alors que les pays développés accédaient à l'Internet avec leurs infrastructures technologiques, les pays en voie de développement commencèrent à souffrir d'une fracture numérique les privant de l'Internet. Dans le début des années 1990, les pays africains utilisaient le X.25 et le modem 2400 bauds UUCP pour les liens internationaux et internetworks. En 1996 un projet lancé par l'agence d'aide au développement américaine, le Leland initiative commença par développer une connexion complète pour tout le continent. La Guinée, le Mozambique, Madagascar et le Rwanda reçurent des stations satellites en 1997, suivent la Côte d'Ivoire et le Bénin en 1998.

En 1991, la Chine avait un premier réseau TCP/IP, le TUNET de l'université de Tsinghua. La Chine poursuivit et développa sa première connexion à l'Internet en 1994, elle reliait l'électro-spectromètre de Pékin et l'accélérateur linéaire de l'université Stanford.

Unification des réseaux et la création de l'Internet

Protocole TCP/IP

L'abondante diversité des méthodes de communications réseau amena un besoin d'uniformisation. Robert E. Kahn (DARPA et ARPANET) recruta Vinton G. Cerf de l'université Stanford dans le but de travailler ensemble sur ce problème. En 1973, ils avaient déjà réalisé une reformulation profonde, dans laquelle les différences entre les protocoles s'estompaient par l'utilisation d'un protocole de communication : au lieu d'assoir la fiabilité du réseau sur les connexions, comme avec l'ARPANET, les hôtes en étaient maintenant responsables. Vinton G. Cerf attribua à Hubert Zimmerman et Louis Pouzin (développeurs du réseau Cyclades) un important travail de développement.

Avec le rôle du réseau physique réduit à son strict minimum, il devint alors possible de fusionner à peu près tout type de réseau sans tenir compte de leurs caractéristiques et ainsi résoudre le problème que s'était posé Robert E. Kahn à ses débuts. DARPA accepta de financer le développement du logiciel prototype, et après plusieurs années de travail, la première démonstration quelque peu rustique de ce qu'était alors devenu le TCP/IP eu lieu en juillet 1977. Cette nouvelle méthode se répandit au travers des réseaux, et le 1er janvier 1983 les protocoles TCP/IP devenaient officiellement le seul protocole sur l'ARPANET, remplaçant le précédent protocole NCP.

Du réseau de l'ARPA à celui de la National Science Foundation

Après que l'ARPANET avait été en service pendant plusieurs années, l'agence chercha une autre entité pour prendre en charge le réseau car cela dépassait ses attributions initiales : ARPA était censé financer la recherche et le développement et non entretenir un réseau de télécommunication. Finalement en juillet 1975 le réseau passa sous la responsabilité de la Defense Communications Agency, partie intégrante du département de la Défense. En 1983 la partie de l'ARPANET appartenant aux Forces armées des États-Unis fut séparée du reste du réseau et devint le MILNET (Military Network).

Les réseaux construits autour de l'ARPANET étaient financés par le gouvernement et de ce fait restreints à une utilisation non commerciale et en particulier la recherche, toute utilisation commerciale sans fondement était alors strictement interdite.

Les connexions étaient initialement restreintes aux sites de l'armée et aux universités. Dans les années 1980, les connexions se sont étendues à de nombreuses institutions éducatives ainsi qu'à un nombre croissant de sociétés telles que Digital Equipment Corporation et Hewlett-Packard, qui participaient aux projets de recherche ou offraient leurs services aux connectés.

Une autre partie de l'Administration américaine, la National Science Foundation (NSF), s'impliqua largement dans la recherche et commença le développement du successeur de l'ARPANET. En 1984, ceci aboutit au premier réseau étendu conçu spécialement pour l'utilisation du TCP/IP. Celui-ci s'agrandit au travers de la dorsale Internet NSFNet, mise en place en 1986, qui avait pour but de raccorder et fournir l'accès à un nombre de centre de superordinateurs mis en place par la National Science Foundation.

Transition en vue d'un Internet

C'est à l'époque où le réseau de l'ARPA commença à fusionner avec celui de la National Science Foundation que le terme « Internet » apparut, « un internet » signifiant alors un réseau utilisant le protocole TCP/IP. « Internet » prit le sens nouveau d'un réseau mondial étendu utilisant le protocole TCP/IP, ce qui à l'époque signifiait NSFNet et ARPANET. Auparavant « internet » et « internetwork » (inter-réseau en français) étaient utilisés de manière équivalente, et « protocole internet » faisant référence aux autres systèmes réseaux comme le Xerox Network Services.

Grâce à l'intérêt grandissant pour les vastes réseaux de communication et à l'arrivée de nouvelles applications, les techniques de l'Internet se propagèrent sur le reste du globe. La vision TCP/IP de l'Internet se privant de réseau, amena une facilité d'utilisation de tout type de réseaux existants, tel que le réseau X.25 d'IPSS, pour transporter les messages. En 1984, l'University College de Londres remplaça sa liaison transatlantique satellite par le réseau IPSS utilisant le protocole TCP/IP.

De nombreux sites incapables de se raccorder directement à l'Internet commencèrent la création de portails simples permettant le routage du courrier, l'application la plus importante à l'époque. Les sites possédant uniquement des connexions intermittentes utilisaient les réseaux UUCP ou FidoNet et reposaient sur les portails entre ces derniers et l'Internet. Certains portails allèrent au-delà du simple acheminement de courriels et proposèrent l'accès à des sites FTP via l'UUCP ou le courrier électronique.