Histoire du chanvre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Temps modernes

Au XVIIe et XVIIIe siècles, les puissances européennes se disputent la suprématie navale et le contrôle des points de passage stratégiques, alors que les échanges maritimes intercontinentaux sont en plein essor. Les navires sont alors propulsés par la seule force du vent. Le chanvre est utilisé pour fabriquer les cordages, les câbles, les échelles et les haubans, ainsi que les voiles. « Un navire de taille moyenne utilise 60 à 80 tonnes de chanvre sous forme de cordages et 6 à 8 tonnes sous forme de voile, par an. », relève le professeur agrégé d'histoire Serge Allegret. Le chanvre a donc pendant cette période la place d'un matériau stratégique, au même titre que le charbon quand apparaîtront les machines à vapeur ou le pétrole aujourd'hui. En France, Colbert crée en 1666 la corderie royale associée à l'arsenal de Rochefort sur Mer, et réalise un important travail pour sécuriser l'approvisionnement en chanvre national. Les marines hollandaise et anglaise sont équipées de voiles tissées aux Pays-Bas à partir de chanvre d'excellente qualité produit en Livonie (actuels pays baltes). Grâce à la technique du tissage à un seul fil, les toiles obtenues sont plus performantes (solides, légères et souples).

Diderot et d'Alembert dans leur Encyclopédie détaillent la culture et le travail du chanvre, et mentionnent ses propriétés psychotropes : « Le Chanvre est cultivé, comme plante textile, dans un grand nombre de pays. Toutes ses parties exhalent une odeur forte, extrêmement désagréable, et les émanations qui se dégagent des chènevières causent des vertiges, des éblouissements, en un mot une sorte d'ivresse. [...] Enfin, les feuilles de la var. indica servent, en Orient, à la préparation du hachich. ».

Le chanvre aurait été présent aux Amériques avant la colonisation : Jacques Cartier rapporte en avoir vu, dans son journal de voyage.. L'archéologue Bill Fitzgerald a découvert à Moriston en Ontario des pipes vieilles de 500 ans, contenant des traces de résines de cannabis. Toujours est-il que les colons européens entreprirent la culture du chanvre à grande échelle. George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, en cultivait sur sa plantation, comme en témoigne son journal. En 1794, il donne l'instruction suivante à ses hommes : « Prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout. » (Make the most of the Indian hemp seed and sow it everywhere). Au Canada également, plusieurs mesures sont prises pour favoriser le développement de cette industrie: subventions, incitations fiscales, distribution de graines aux fermiers en 1801...

Renaissance

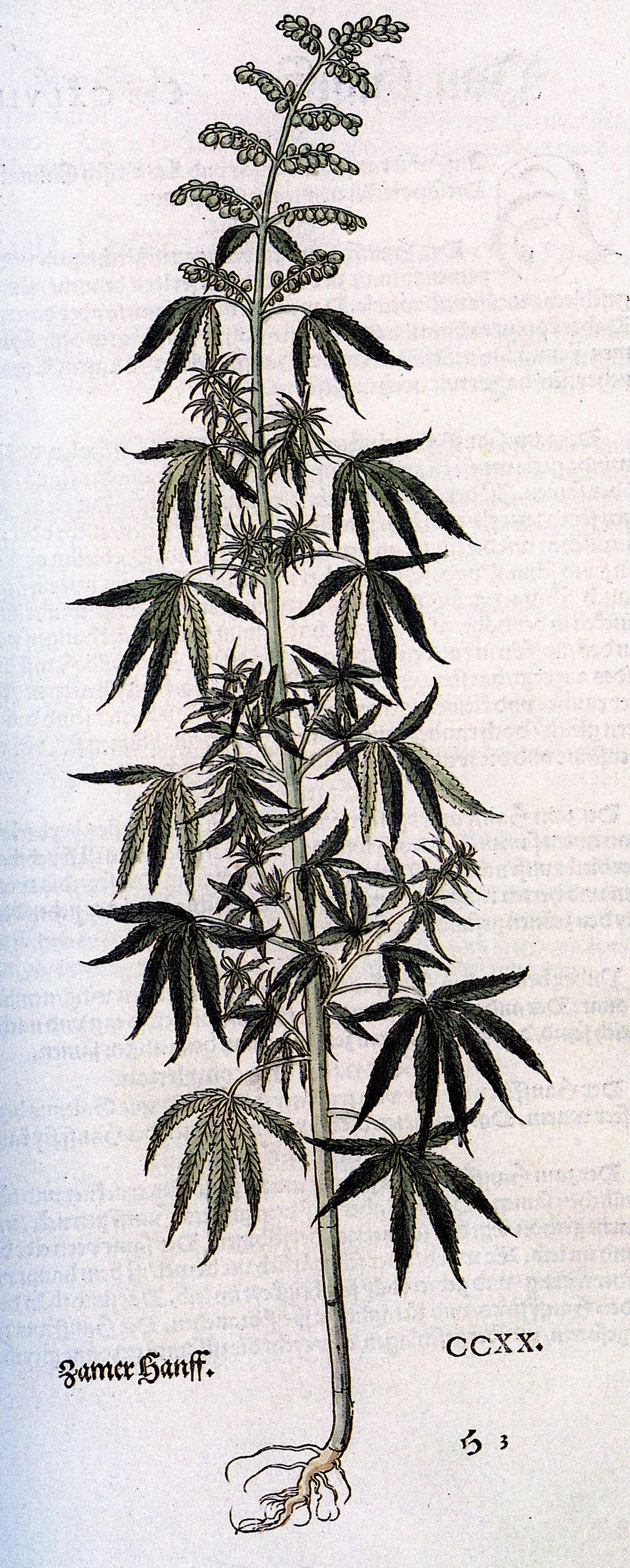

À la Renaissance, l'Église s'attaque à la sorcellerie en s'appuyant sur les tribunaux de l'Inquisition. Le pape Innocent VIII assimile en effet la sorcellerie à une hérésie. La bulle papale Summis Desiderantis Affectibus, en 1484, donne le chanvre pour un sacrement du sabbat de Satan. Cette décision va contribuer à marginaliser un savoir populaire ancestral en matière de plantes médicinales. Mais la même année est imprimée la première édition illustrée de l'Herbarius pseudo-Apulée, dans lequel apparaît le chanvre. Paracelse décrit également la plante dans plusieurs de ses travaux. Et plusieurs célèbres herbiers allemands, dus à Otto Brunfels, Hieronymus Bock et Leonhart Fuchs contiennent des planches dédiées au chanvre. François Rabelais, dans son Tiers Livre décrit sur le mode humoristique une plante merveilleuse qui ressemble à s'y méprendre au chanvre : le Pantagruélion. En Inde, Bhavamishra décrit dans ses traités médicaux les propriétés et les préparations à base d'opium et de cannabis.