Hôtels particuliers de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La Renaissance

Les premiers hôtels particuliers : Hôtel de Than (vers 1520-1530) ; Hôtel d’Escoville (Fin des 1530) ; Hôtel de Mondrainville (1549) ; Hôtel du Grand Cerf

Au XVIe siècle, les riches bourgeois et l’aristocratie commencèrent à se faire construire de riches demeures reposant sur une vaste emprise au sol permettant d’ordonner autour d’une cour privée, strictement séparée de l’espace public, des bâtiments richement décorés. À partir de cette époque, on peut réellement parler d'hôtels particuliers.

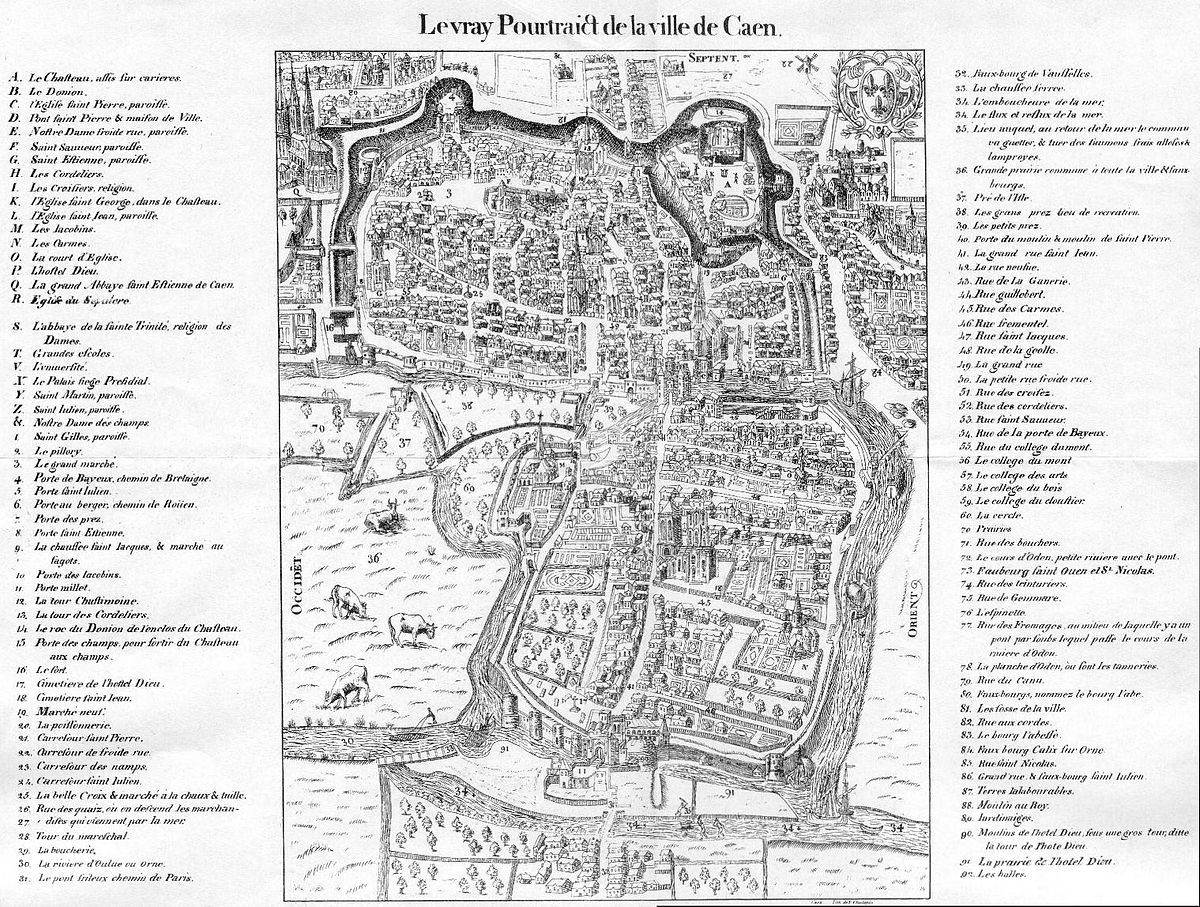

L'Hôtel de Than en fut l'un des premiers exemples. Construit au pied de la murailles sur les bords de l’Odon vers 1520-1530 pour Thomas Morel, seigneur de Secqueville et de Than, il était à l'origine organisé autour d'une cour accessible depuis une ruelle partant de la rue Saint-Jean. L'hôtel fut malheureusement en grande partie détruit par les bombardements de la Bataille de Caen et on ne restaura que le corps de logis principal, le plus richement décoré ; toutefois, grâce à l'intervention de Marcel Poutaraud, le projet du service du remembrement qui souhaitait faire de la cour un passage public fut abandonné et l’impasse depuis la rue Saint-Jean fut maintenue, ce qui nous permet de mieux saisir l'inscription originale de l'hôtel dans le tissu urbain.

Une nouvelle étape fut franchie avec la construction de l'hôtel d'Escoville, vers la fin des années 1530, et de l'hôtel de Mondrainville à la fin des années 1540. Si le plan de l'Hôtel de Than était nouveau, les décorations des lucarnes étaient plus traditionnelles ; celles-ci en effet sont remarquablement ornées et leur style est fortement marquée par le goût de la fantaisie et du merveilleux propres à la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. En cela, on peut dire que l'hôtel de Than offre une transition vers les Hôtels d'Escoville et de Mondrainville fortement marquée par l'influence italienne et offrant de magnifique exemple de la Renaissance française. La présence de loggia sur le modèle de celle que Bramante réalisa au Vatican pour Jules II et la décoration savante mêlant des thèmes d'inspiration biblique et des thèmes profanes issus de l'Antiquité, caractéristique du mouvement de la Renaissance s'oppose à la hauteur de son toit aux pentes très raides (40% de la hauteur total du bâtiment) caractéristique de la Renaissance française et normande comme à Fontaine-Henry.

La Belle Époque

L'ère des villas : quartier autour de la gare Saint-Martin et au sud-ouest du Jardin des Plantes

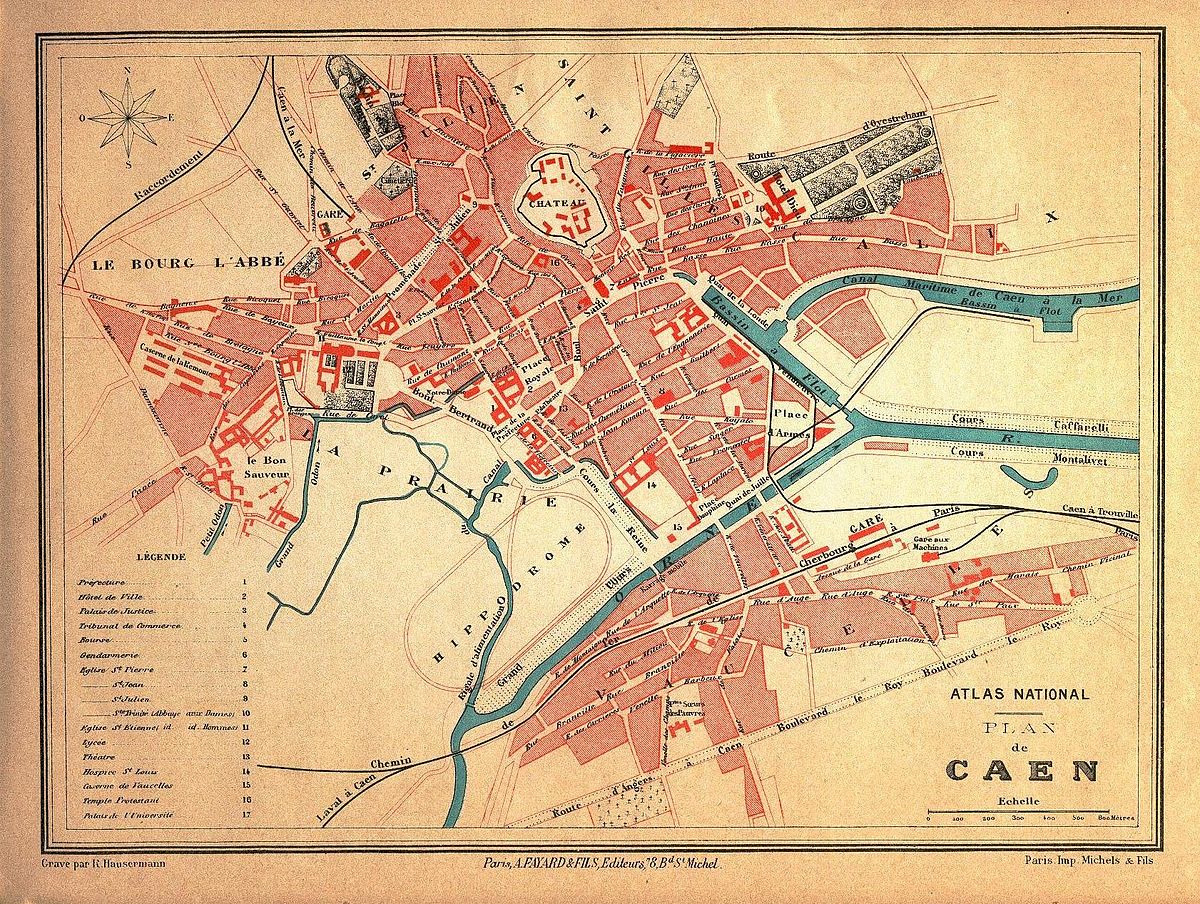

À la fin du XIXe siècle, la ville de Caen connut un nouveau développement. On assista à un renforcement et à un élargissement du centre-ville autour de nouvelles polarisations urbaines. Le nord de la ville plus particulièrement (le secteur de la rue Caponière et le sud de Vaucelles connurent un développement plus limité) vit se développer de nouveaux quartiers en liaison avec le centre-ville existant. En 1875, une ligne de chemin de fer fut ouverte entre Caen et la mer ; en 1884 on construisit la gare Saint-Martin pour abriter le terminus de la ligne. En 1880, on décida d'aménager deux grands cimetières à la périphérie de la ville ; au nord-ouest, on fonda le cimetière Saint-Gabriel. Enfin un grand établissement d'enseignement catholique, le pensionnat Saint-Joseph, fut édifié en 1885. Entre ces trois équipements, les terrains furent peu à peu lotis. Les lotissements se couvrirent la plupart du temps de grandes maisons bourgeoises. En effet, cette époque marqua le triomphe des théories hygiénistes et la grande bourgeoisie préféra alors se faire construire des villas avec jardins à la périphérie immédiate des villes plutôt que de faire édifier de nouveaux hôtels particuliers dans le tissu urbain existant. Certains membres de la bourgeoisie toutefois se firent construire des hôtels particuliers dans un environnement plus urbain : la maison Charbonnier, construite en 1896 par Auguste Nicolas au no 1 de la rue Pémagnie, l'Hôtel des Croisiers, construit en 1874 rue Sadi-Carnot, ou le no 9 rue Ecuyère en sont de bons exemples.

Au tournant du XXe siècle, la ville de Caen offrait encore le visage d’une ville médiévale. De nouveaux quartiers étaient bien apparus au XVIIe siècle (place royale) ou avaient été fortement réaménagés au XVIIIe siècle (place Saint-Sauveur, place Fontette-rue Guillaume-le-Conquérant), mais la majorité de la cité de Guillaume le Conquérant était encore constituée de ruelles étroites, le plus souvent insalubres, les quartiers nouvellement aménagés étant investis par les représentant des classes sociales les plus avantagées. Dans les rues de Vaucelles, Saint-Jean, Saint-Pierre ou vers le Château s'enfonçaient de petites allées étroites, noires, tortueuses, voutés dans presque toute la longueur, très humides et bordées de hautes maisons empêchant la lumière du soleil d’atteindre les niveaux inférieurs. Cet état de fait était aggravé par la présence de nombreux cours d’eau (Grand et Petit Odon, Noë) qui parcouraient la ville ; ces rivières servaient d’égouts à ciel ouvert et étaient souillées par des activités polluantes (blanchisseries en amont du Grand Odon notamment). L’eau était souvent stagnante, surtout en été. La ville, souvent frappée par d’effroyables épidémies de choléra ou de typhoïde (1832, 1849, 1854, 1866, 1873), étaient considérée comme une des plus insalubres de France. Le plateau nord entre les faubourgs Saint-Martin et Saint-Julien permettait d'être à proximité du centre de la ville, tout en bénéficiant d'un air plus pur et de la proximité relative de la mer grâce à la gare Saint-Martin. Le quartier se développa donc assez rapidement et en 1921, on demanda à Georges Pichereau de bâtir la Clinique Saint-Martin afin de fournir des soins adaptés à la population plus aisée du quartier et de la ville.

De très belles maisons bourgeoises peuvent être admirées aujourd'hui dans le secteur de l'ancienne gare Saint-Martin, à proximité des réservoirs de Beuvrelu et vers le Jardin des Plantes.

- Avenue de Bagatelle (à l'origine, cette voie allait jusqu'à la rue de l'Académie)

- no 1 (vers 1904-1905, A. Nicolas )

- no 2 (1885)

- no 2 bis (1905, Georges Pichereau)

- no 3 (1907, G. Pichereau)

- no 4, villa Baumier (1883-1886, Jacques Baumier) - ISMH, 11/09/2009

- no 5

- no 7 (Henri Duguernel)

- Rue Desmoueux

- no 56 (1885, attribuée à Charles Garnier)

- Avenue du Canada (anciennement avenue de Courseulles, ouverte en 1876)

- no 1 (vers 1899, A. Nicolas)

- no 2 (vers 1910, attribuée à A. Nicolas)

- no 8 (1894, A. Nicolas)

- no 10 (vers 1892, A. Nicolas et J.-C. Baumier)

- no 11 (vers 1895, A. Nicolas et J.-C. Baumier)

- no 12 (1894, Rouvray)

- no 13 (1893-1894, A. Nicolas)

- no 14 (vers 1894, Edmond Hébert)

- Place du Canada (anciennement place de la gare Saint-Martin, ouverte en 1876)

- no 1 (1866, Gustave Auvray)

- no 3 (1896-1897, A. Nicolas)

- L'ancienne gare Saint-Martin

- Rue des Rosiers (anciennement sente à l'Âne ; la rue a pris son nom actuel en 1884)

- no 6-8 (Marie frères)

- Pensionnat Saint Joseph au no 26 (1885, Lamotte)

- Rue Docteur Rayer (à l'origine portion de l'avenue de Bagatelle jusqu'à la rue de l'Académie, cette rue prit son nom actuel en 1886)

- no 1 (1901, A. Nicolas)

- no 3 (1899)

- no 5 (1905, A. Nicolas)

- no 7 (1905, A. Nicolas)

- no 11 (1898, A. Nicolas)

- no 14 (Jean Justin Pecheverty (?))

- Rue Isidore Pierre (officiellement ouverte en 1896)

- no 1 (1896-1897, A. Nicolas)

- no 2 (1895, Eugène Piotin (?))

- no 6 (1895, E. Piotin)

- no 8 (1898, Vicialle)

- no 9-11 (1899, Rouvray)

- no 14 (H. Duguernel)

- no 15 (avant 1899, René jacques Baumier)

- no 19 (après 1913, Arsène Auvray)

- no 20 (A. Nicolas)

- Rue du XXe siècle (officiellement ouverte en 1899, prolongée en 1904 et classée dans la voirie urbaine en 1906)

- no 2-4 (Aumasson)

- no 12 (Wouters)

- no 19 (A. Nicolas)

- no 34 (1908, A. Nicolas)

- no 43 (vers 1913, Aumasson)

- Rue Barbey d'Aurevilly (à l'origine portion de la rue Docteur Rayer, elle prit son nom actuel en 1907)

- no 26 (avant 1905, Tourmente et E. Piotin)

- Rue des Fossés Saint-Julien (appellation en usage, officiellement consacrée en 1907)

- no 20 (vers 1906, H. Duguernel)

- Rue Leverrier (officiellement ouverte en 1918 et classée parmi la voirie urbaine le 16 janvier 1923, on y trouve toutefois des maisons datant des années 1900)

- no 1 (1904-1905, A. Nicolas)

- no 3 (1907, A. Nicolas)

- no 5 (A. Nicolas).

- Rue Pémagnie (rectifiée dans les années 1880-années 1890)

- no 1, maison Charbonnier (A. Nicolas) - ISMH, 18/09/2008

L'une des plus remarquables demeures se trouve au 4 avenue de Bagatelle. Elle fut construite en 1883-1886 par et pour Jacques Claude Baumier. Cette imposante villa est un bon exemple de l'éclectisme architectural que l'on peut retrouver par ailleurs dans l'œuvre d'Eugène Viollet-le-Duc ; on retrouve sur sa façade principale une fenêtre à double meneau inspiré de la Renaissance, alors que les deux baies hautes et étroites de la salle à manger rappellent l'époque classique. La pièce la plus marquante est le balcon d'angle dont la console est ornée d'un personnage faunesque.

On trouve dans ce secteur quelques tentatives d'introduction de l'art nouveau. Elles sont toutefois assez rares et souvent peu abouties :

- no 2-4, rue du XXe siècle (construite par Aumasson),

- no 24, rue Isidore Pierre (construite également par Aumasson),

- no 20, rue des Fossés Saint-Julien (construite en 1906 par Henri Duguernel).