Jean-Martin Charcot - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Eponymie

Charcot a donné son nom à de très nombreuses reprises à des symptômes ou à des maladies, soit de son vivant, soit a posteriori, en son hommage.

- La maladie de Charcot est l'autre nom de la sclérose latérale amyotrophique. Elle désigne également l'atteinte articulaire au cours de la syphilis (désignation plus usité dans le milieu anglophone)

- La Maladie de Charcot-Marie-Tooth est un ensemble de maladies héréditaires touchant les nerfs sensitivo-moteurs.

- Le signe de Charcot se voit en cas des paralysie des muscles cubitaux.

- L'anévrisme de Charcot-Bouchard est une complication cérébrale de la tuberculose.

- Les cristaux de Charcot-Leyden se voient dans certains crachats d'asthmatique.

- Le pouls lent de Charcot est une manifestation du bloc auriculo-ventriculaire pouvant conduire à une syncope.

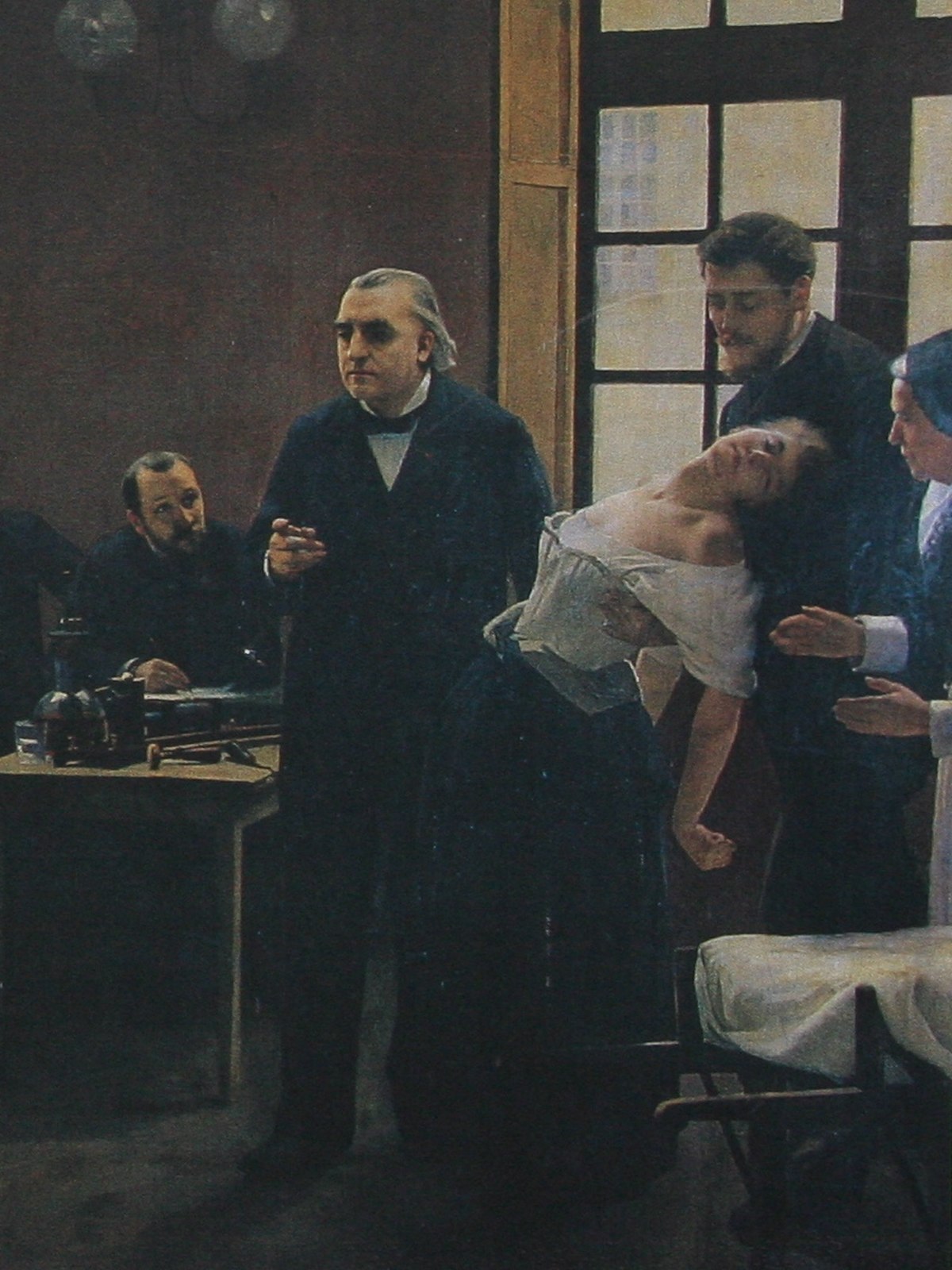

Hypnose et hystérie

En 1876, Charcot est membre d'une commission nommée par Claude Bernard pour étudier les expériences de métallothérapie du médecin Victor Burq. En 1878, il commence à étudier l'hypnose sous l'influence de Charles Richet et en 1882, dans Sur les divers états nerveux déterminés par l'hypnotisation chez les hystériques, il réhabilite l'hypnose comme sujet d'étude scientifique en la présentant comme un fait somatique propre à l'hystérie. Pour Charcot, l'intérêt pour l'hypnose est inséparable de la méthode anatomo-clinique, c'est-à-dire de l'identification des altérations anatomiques susceptibles d'expliquer les maladies nerveuses organiques. Il a recours à l'hypnose dans une perspective expérimentale pour démontrer que les paralysies hystériques ne sont pas déterminées par une lésion organique mais par ce qu'il appelle une « lésion dynamique fonctionnelle » qu'il est possible de recréer sous hypnose. Charcot n'utilise en revanche pas l'hypnose dans un cadre thérapeutique, pour tenter de « défaire » des symptômes qu'il avait d'abord provoqués de manière artificielle.

La publication du livre de Charcot marque le début de l'âge d'or de l'hypnose en France et fait de Charcot le chef de file de ce que l'on a appelé l'École de la Salpêtrière. Charcot y décrit les trois états du « Grand Hypnotisme » des malades hystériques :

- La léthargie, obtenue en pressant sur les paupières du sujet, durant laquelle le sujet reste inerte tout en manifestant une « hyperexcitabilité neuro-musculaire » (le moindre contact provoque une contracture)

- La catalepsie, obtenue en rouvrant les yeux du sujet (ou en faisant résonner un gong), durant laquelle le sujet prend les poses qu'on lui donne et « transfère » à volonté les contractures du côté du corps où l'on applique un aimant

- Le somnambulisme, obtenu en frictionnant le sommet du crâne du sujet, durant lequel le sujet vous parle et bouge normalement

- Le sujet fait preuve d'une amnésie totale au réveil.

Le travail de Charcot restitue également toute sa dignité au sujet de l'hystérie : la malade n'est plus une simulatrice, puisque Charcot de toute son autorité répond de l'authenticité et de l'objectivité des phénomènes hystériques. Les études cliniques de Charcot permettent aussi de découvrir, à la surprise générale, que l'hystérie n'est pas le privilège des femmes.

Dans les leçons 18 à 22 des Leçons sur les maladies du système nerveux, portant sur sept cas d'hystérie masculine, Charcot déclare que les symptômes hystériques sont dus à un « choc » traumatique provoquant une dissociation de la conscience et dont le souvenir, du fait même, reste inconscient ou subconscient. Il pose là les bases de la théorie « traumatico-dissociative » des névroses qui sera développée par Pierre Janet, Joseph Breuer et Sigmund Freud. Ces derniers, entre 1888 et 1889, entreprennent de « retrouver » sous hypnose les souvenirs traumatiques de leurs patients.

L'école de Nancy, sous la direction d'Hippolyte Bernheim va cependant s'opposer à ses conceptions.