Maladie de Lyme - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

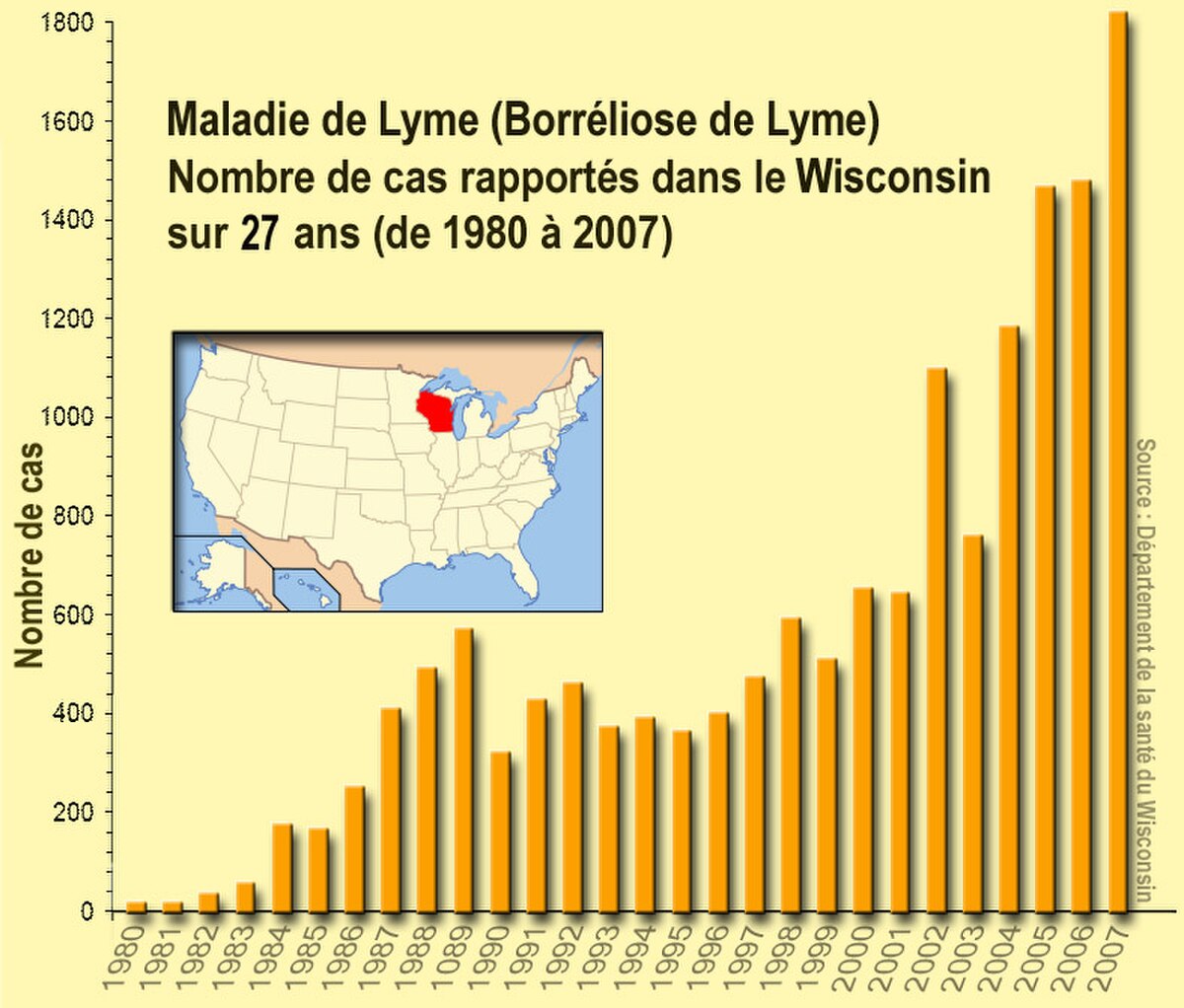

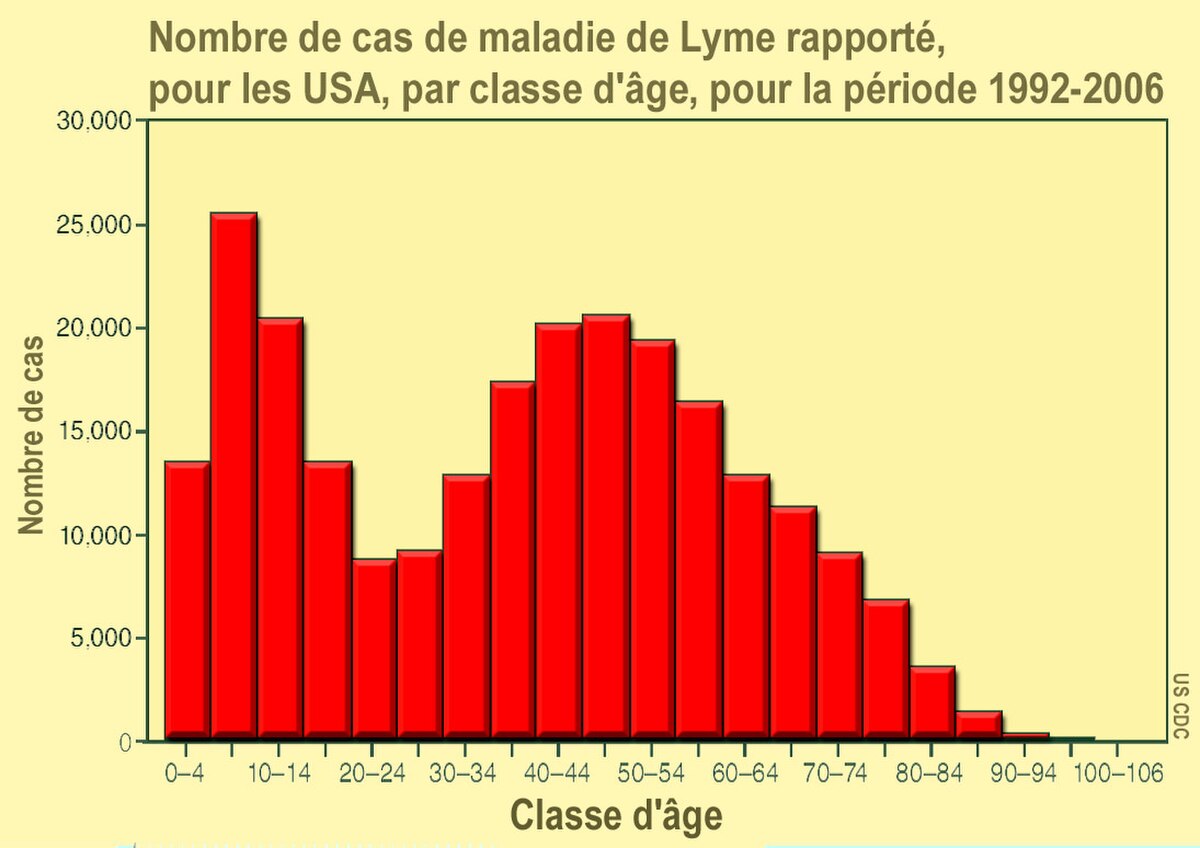

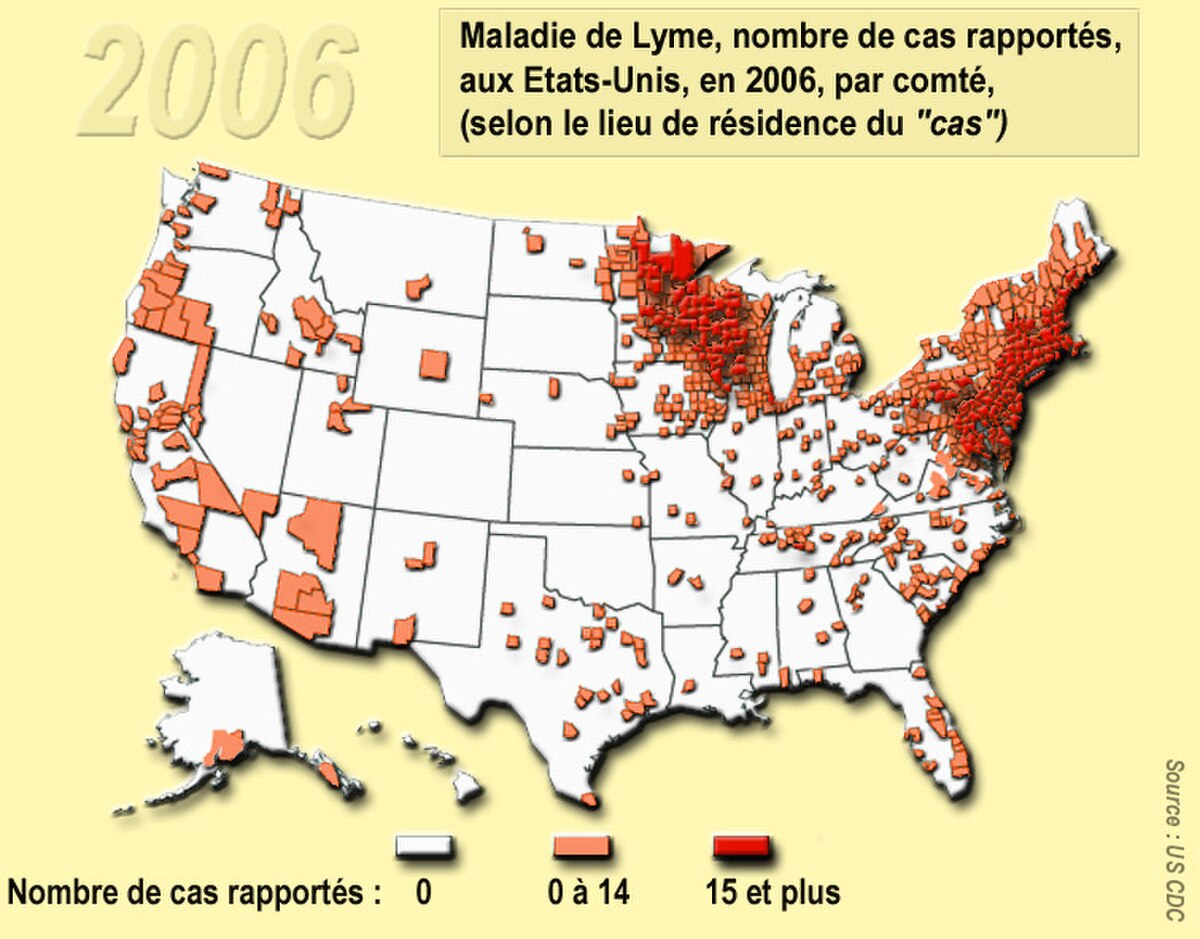

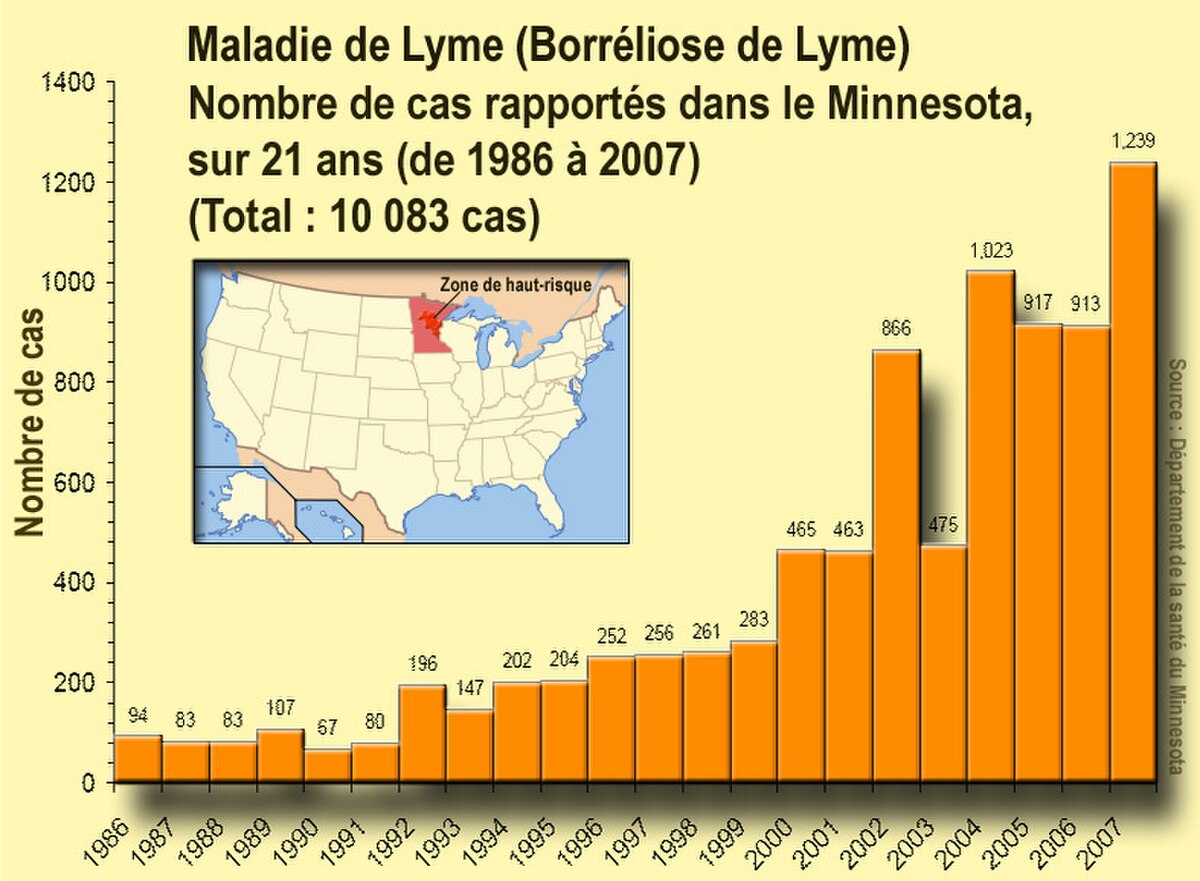

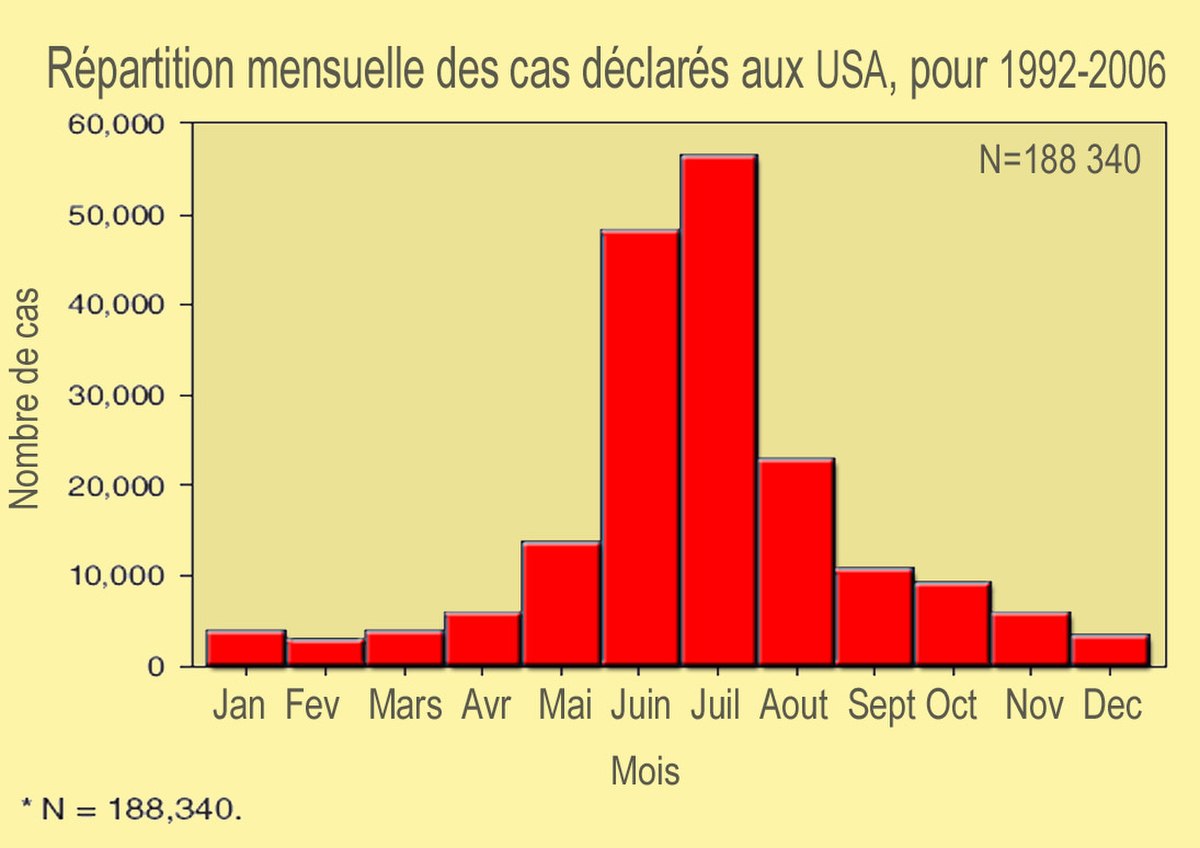

Épidémiologie ; Modalités et temporalités de contamination

Une transmission directe mère - enfant in utéro est possible (mais non via l'allaitement).

Selon le Centers for Disease Control and Prevention (agence gouvernementale étasunienne), aucune transmission de personne à personne (par toucher, baiser, ou acte sexuel) n'a été prouvée, bien que quelques borrélies puissent être trouvées dans la plupart des fluides corporels des malades.

Aucun cas de transmission par transfusion sanguine n'a été recensé, et les poux ne semblent pas non plus vecteurs de cette maladie (alors qu'ils véhiculent d'autres borrélioses, en zone tropicale).

En climat tempéré, la contamination se produit presque toujours ;

- lors de parcours en forêt ou lande, le long de routes forestières, parfois dans les jardins, le bocage ou d'autres milieux naturels ou semi-naturels riches en herbacées et petits ou grands mammifères.

- du début du printemps à la fin de l'automne.

Le risque de contracter la maladie de Lyme doit être prise au sérieux pour toute promenade en forêt ou zone boisée en Amérique du nord-est ou de l'ouest, en Europe centrale et de l'Ouest (dont en Suisse en Belgique et en France ; tout particulièrement en Alsace ; région qui totaliserait selon l'INVS la moitié des cas français à elle seule) ; En France, la tique I. ricinus, vectrice des borrélies est présente presque partout, hors littoral méditerranéen et au-dessus de 1000/1200m

Il existe des activités à risque (une étude sérologique laisse penser que 15 % des chasseurs ont été en contact avec des borrélies. Les activités naturalistes et les promenades dans le sous-bois exposent à un risque plus élevé. La maladie de Lyme est, en tant que l'une des Spirochétoses (maladie professionnelle) considérée comme une maladie professionnelle pour certains métiers à risques tels que « forestier », bûcheron, ...).

L'introduction de la bactérie — et une éventuelle co-infection — sont facilitées par un double processus :

- des molécules anesthésiques sont injectés par la tique quand elle enfonce son rostre dans la peau.

Contrairement à une idée répandue, les tiques véhiculant ces spirochètes ne mangent pas que du sang (elles ne piquent presque jamais directement un vaisseau sanguin et on ne saigne pratiquement jamais quand la tique tombe ou après avoir retiré une tique (même en pressant sur la plaie). La tique pique souvent au contraire une zone de peau peu irriguée. Elle y enfonce son rostre jusqu'au derme dans lequel elle injecte une enzyme digestive proche de celles qu'injectent les araignées à leurs proies. Cette enzyme digère un certaine quantité de tissus du derme que la tique peut ensuite aspirer avant d'envoyer dans cette « poche » une nouvelle dose de salive et poursuivre ce processus plusieurs jours durant (alors que le moustique ou la punaise se gorgent rapidement de sang). - Des immunodépresseurs sont également injectés lors de la piqure, empêchant ou limitant, à ce stade, le phénomène inflammatoire. Ainsi l'hôte ne ressentant pas de douleur (sauf s'il est devenu allergique à la salive de tique, suite à une sensibilisation permise par des piqures récurrentes) ne cherche pas à se débarrasser de la tique.

Ceci convient parfaitement aux borrélies qui déjouent ainsi plus facilement la réponse du système immunitaire (globules blancs, anticorps...). Les borrélies ont en effet un mode de locomotion bien plus performant que celui de nos cellules immunitaires, à condition d'être dans un milieu ayant la consistance d'un gel et non de l'eau, consistance qui est celle du liquide synovial, des humeurs vitreuses (yeux) ou qu'on trouve dans les fibroblastes, cellules adipeuses, cellules gliales, cartilages que les borrélies infectent le plus facilement (elles sont peut-être aussi présentes dans les cellules osseuses). Des indices d’immunodépression induite par les borrélies à d'autres stades de développement de la maladie existent, mais restent à confirmer ou à mieux expliquer.

- Au stade suivant, l'inflammation apparait (manifestée par l'érythème), mais les globules blancs ne semblent toujours pas capables de capturer les borrélies, ce qui facilite l'infection (inversement, accroître le recrutement des neutrophiles vers le point d'infection diminue cette dernière.

- On a montré chez la souris de laboratoire, que B. burgdorferi alors qu'il est encore dans la tique, et que cette dernière commence à se nourrir du sang de son hôte, est capable de fixer sur sa propre enveloppe des protéases (plasmine) de son futur hôte Le rôle de l'activateur tissulaire du plasminogène de l'hôte a été étudiée grâce à une souche de souris ne produisant pas de plasminogène (Plg). Le Plg n'a pas été détecté sur les borrélies provenant de tiques non nourries, mais est présent sur les tiques qui se sont nourries du sang de leur hôte. L'activateur du plasminogène provient du sang aspiré par la tique dans l'hôte. Sans Plg, B. Burdorgferi semble incapable de diffuser efficacement dans la tique (et secondairement d'augmenter le nombre de spirochètes pouvant infectant l'hôte, une souris ici), mais ce Plg ne semble pas critique pour la transmission et l'infection à l'hôte. Ces borrélies sont donc capables d'utiliser une protéase empruntée à un vertébré pour diffuser dans un vecteur invertébré (la tique), ce qui souligne une interaction complexe et ancienne entre vecteur, agent pathogène et hôte dans le cycle de vie du pathogène.

En testant un vaccin ciblant la protéine de surface de B. burgdorferi OSP A (OSP signifiant "outer surface protein" et A désignant cette protéine spécifique, étudiée par ailleurs), on a remarqué que le vaccin ne protégeait les souris de l'infection que dans une courte fenêtre temporelle. La protéine OSP A était bien reconnue par les anticorps lorsque présentée par la surface externe de spirochètes présent dans l'intestin de nymphes de tiques non nourries. Mais inversement la majeure partie des borrélies présentes dans l'intestin et les glandes salivaires d'une tique alimentée n'attiraient pas ces mêmes anticorps. Ainsi, OSPA n'est pas immunologiquement exprimée (cachée ou non exprimée ?) sur l'enveloppe de la plupart des Spirochètes quand la tique commence à se nourrir, et donc lors de la transmission du vecteur à l'hôte vertébré. Des souris ont été immunisées par des anticorps ciblant l'OSPA à des moments différents par rapport à la piqure de tique. Lorsque l'anticorps anti-OSPA a été administré aux souris, avant ou au moment du repas de la tique, les anticorps présents dans le sang aspiré par la tique ont bloqué le développement des borrélies et l'invasion des glandes salivaires de la tique par ces dernières, et les souris ont été effectivement protégées de l'infection par B. burgdorferi. Mais quand l'anticorps anti-OSPA a été administré à des souris 48 heures après la morsure par la tique, les borrélies ont persisté et se sont développés dans les nymphes et les souris ont été infectées malgré les anticorps circulant dans leur sang, et présents dans le sang aspiré par la tique.

L'immunité contre l'OSPA n'est donc efficace que dans un temps bref ; au début du repas de sang uniquement.