Monastère d'Arkadi - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Arkadi dans la culture grecque

- La tragédie d'Arkadi a fait l'objet de plusieurs chants populaires interprétés par des chanteurs crétois renommés, dont Kostas Mountakis.

- Le nom d'Arkadi fut donné dès 1866 à un navire qui ravitailla en munitions les insurgés crétois depuis la Grèce. Il parvint à effectuer 23 trajets jusqu'en 1868 où il fut finalement coulé par les Turcs.

- Dans le roman La Liberté ou la mort, Nikos Kazantzakis, écrivain grec d'origine crétoise, traite de la révolte crétoise de 1889. Mais le souvenir des révoltes passées, et en particulier de l'épisode d'Arkadi, est très présent dans l'œuvre, et la tragédie y est largement décrite.

- Le monastère d’Arkadi figura sur les billets grecs de 100 drachmes de 1978 jusqu’à la mise en circulation de l’euro, aux côtés d’Adamántios Koraïs.

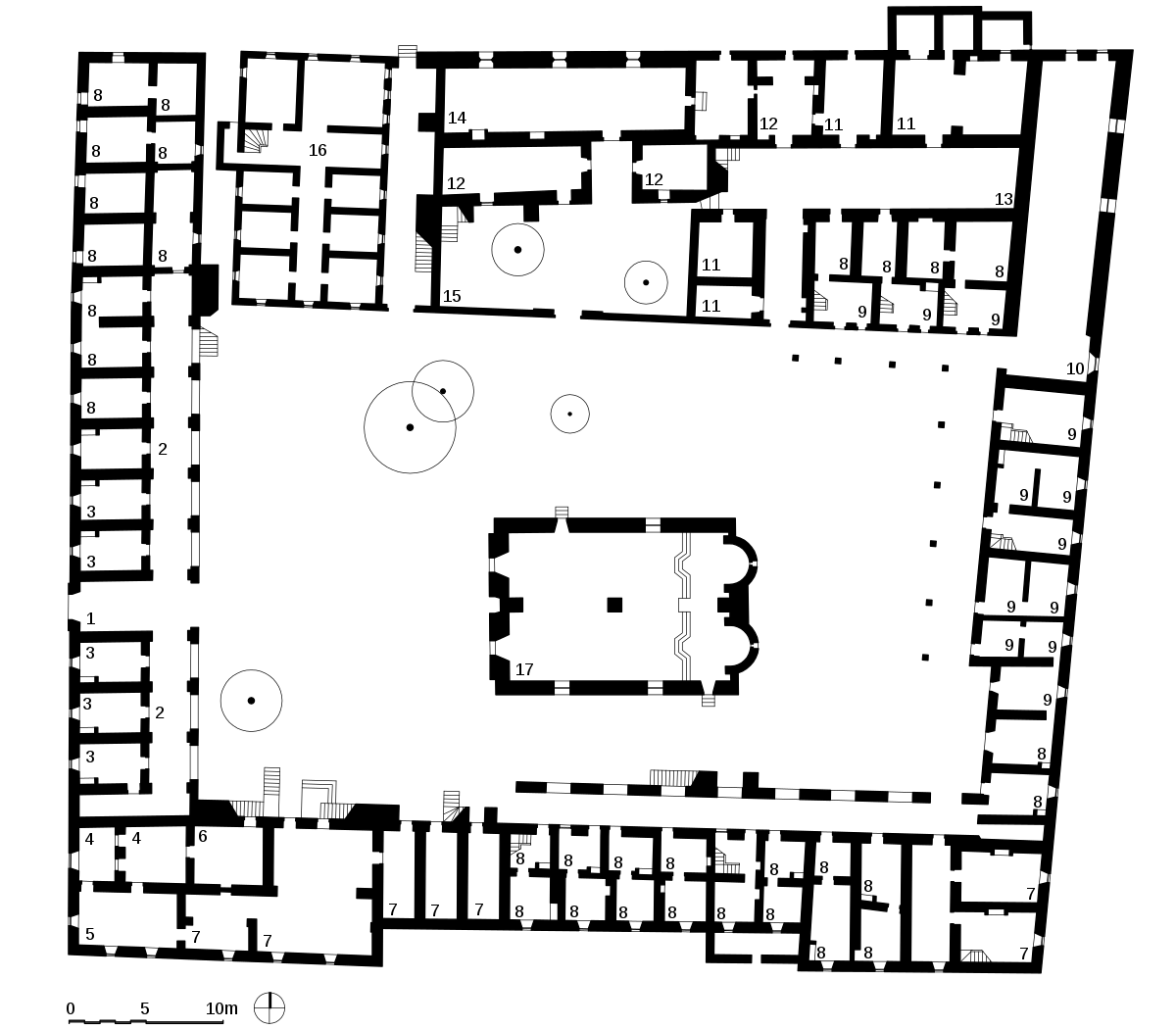

Architecture

Légende :

- porte ouest

- cloître

- réserves

- fromagerie

- cave à vin

- cave à huile

- entrepôts

- réserve des moines

- cellules des moines

- poudrière

- celliers

- cuisines

- cellier

- réfectoire (actuel musée)

- cour

- hospice (résidence des visiteurs)

- église

Enceinte et portes du monastère

L'enceinte du monastère forme un quadrilatère quasi rectangulaire. De l'extérieur, cette enceinte donne au monastère l'allure d'une forteresse qui délimite un complexe de 5 200m2. D'ailleurs, l'allure de forteresse est renforcée par les meurtrières que l'on peut voir dans la partie supérieure du mur ouest et sur les façades sud et est. De plus l'épaisseur des murs d'enceinte est de 1,20 mètre environ.

Sur la partie interne de l'enceinte, on trouve les bâtiments comme la maison de l'higoumène, les cellules monacales, le réfectoire, les entrepôts, la poudrière et l'hospice.

L'accès au monastère se faisait principalement par deux portes : à l'ouest et à l'est de l'édifice. L'entrée pouvait également se faire par de plus petits portails : un dans l'angle sud-est, deux au nord et un dernier sur la façade ouest.

La porte centrale du monastère se situe sur la façade ouest de l'enceinte. Elle porte le nom de Rethemniotiki ou Haniotiki, en raison de son orientation vers ces deux villes. La porte initiale fut construite en 1693, par l'higoumène Néophytos Drossas. Un manuscrit conservé au monastère fait une description de la porte telle que l'on pouvait la voir avant sa destruction en 1866 lors de l'assaut des Turcs. Composée de pierres carrées, on pouvait y voir deux fenêtres à l'étage, ornées de frontons pyramidaux et encadrées de colonnes cannelées, elles-mêmes ornées de lions. Sur le fronton de cette façade, on pouvait lire l'inscription suivante : « Seigneur, veille à l'âme de ton serviteur, l'higoumène Néophytos Drossas, et à celle de tous nos frères chrétiens ». La porte actuelle fut construite en 1870. La forme générale de l'ancienne porte fut conservée, avec deux fenêtres à l'étage, encadrées par deux colonnes. Mais l'inscription en l'honneur de l'higoumène Drossas, les lions et les frontons pyramidaux n'ont pas été reconstruits.

Sur la façade est de l'enceinte, se trouve la seconde porte d'entrée du monastère. Orientée vers Héraklion, elle porte le nom de Kastrini, du nom de Kastro donné à la ville. Tout comme la porte ouest, la porte est fut détruite en 1866 et fut reconstruite en 1870.

L'église

C'est une basilique à deux nefs, dont la nef septentrionale est consacrée à la Transfiguration du Christ et la nef méridionale à Saint Constantin et Sainte Hélène. Elle se dresse au centre et légèrement au sud du monastère. Selon l'inscription gravée sur la façade du clocher, l'église aurait été fondée en 1587 par Klimis Hortatsis. L'architecture de l'édifice est marquée par une forte influence de l'art de la Renaissance ce qui s'explique par le fait que la fondation de l'église remonte à l'époque où la Crète était une colonie de la République de Venise.

Dans la partie inférieure de la façade de l'église, construite en blocs carrés de maçonnerie régulière, l'élément principal est constitué de quatre couples de colonnes aux chapiteaux corinthiens. Bien que d'influence antique par leurs chapiteaux, les colonnes en elles-mêmes, posées sur des socles élevés, sont d'origine gothique. Entre chaque couple de colonne, on trouve un arc en plein-cintre. Les deux arcs aux extrémités de la façade comportent à l'intérieur une porte et une ouverture en forme de cercle, ornée de palmettes sur le pourtour. Dans l'arc au centre de la façade ne se trouve qu'un portique décoratif.

Dans la partie supérieure de la façade, au-dessus des colonnes, on peut voir une série de moulures et des ouvertures en ellipses, elles aussi ornées de palmettes sur le pourtour. Au centre de cette partie supérieure, se dresse le clocher et, à chaque extrémité, se trouvent des obélisques d'inspiration gothique. Des comparaisons de la façade du monastère avec les travaux des architectes italiens Sebastiano Serlio et Andrea Palladio montrent que l'architecte de l'église s'est probablement inspiré d'eux.

En 1645, l'église est une première fois endommagée par des pilleurs qui détruisent l'autel. Lors de la capture du monastère par les Turcs en 1866, elle est incendiée et l'autel et les icônes sont entièrement détruits. Seule une croix, deux anges de bois et un fragment de la résurrection du Christ furent sauvés des flammes. Les absides de l'église furent également détruites.

L'iconostase actuelle, en bois de cyprès, fut érigée en 1902. De 1924 à 1927, à l'initiative du métropolite Timothéos Vénéris, des travaux de consolidation et de restauration des absides et du clocher furent entrepris. Les dalles de l'intérieur de l'édifice furent ensuite remplacées en 1933.

La poudrière

Avant 1866, la poudrière était dans la partie sud de l'enceinte. Un peu avant l'attaque turque, et par crainte que ceux-ci puissent facilement percer les parois de la pièce et ne fassent exploser le monastère, les munitions furent alors déplacées dans le cellier, qui se situe à environ 75 centimètres en contrebas par rapport à l'entrepôt initial, ce qui devait assurer plus de sécurité. La poudrière est un bâtiment de forme oblongue et voûté. D'une longueur de 21 mètres sur 5,40 mètres de large, cette partie du monastère fut entièrement détruite lors de l'explosion de 1866, à l'exception d'une petite partie de la voûte dans la partie ouest de la pièce.

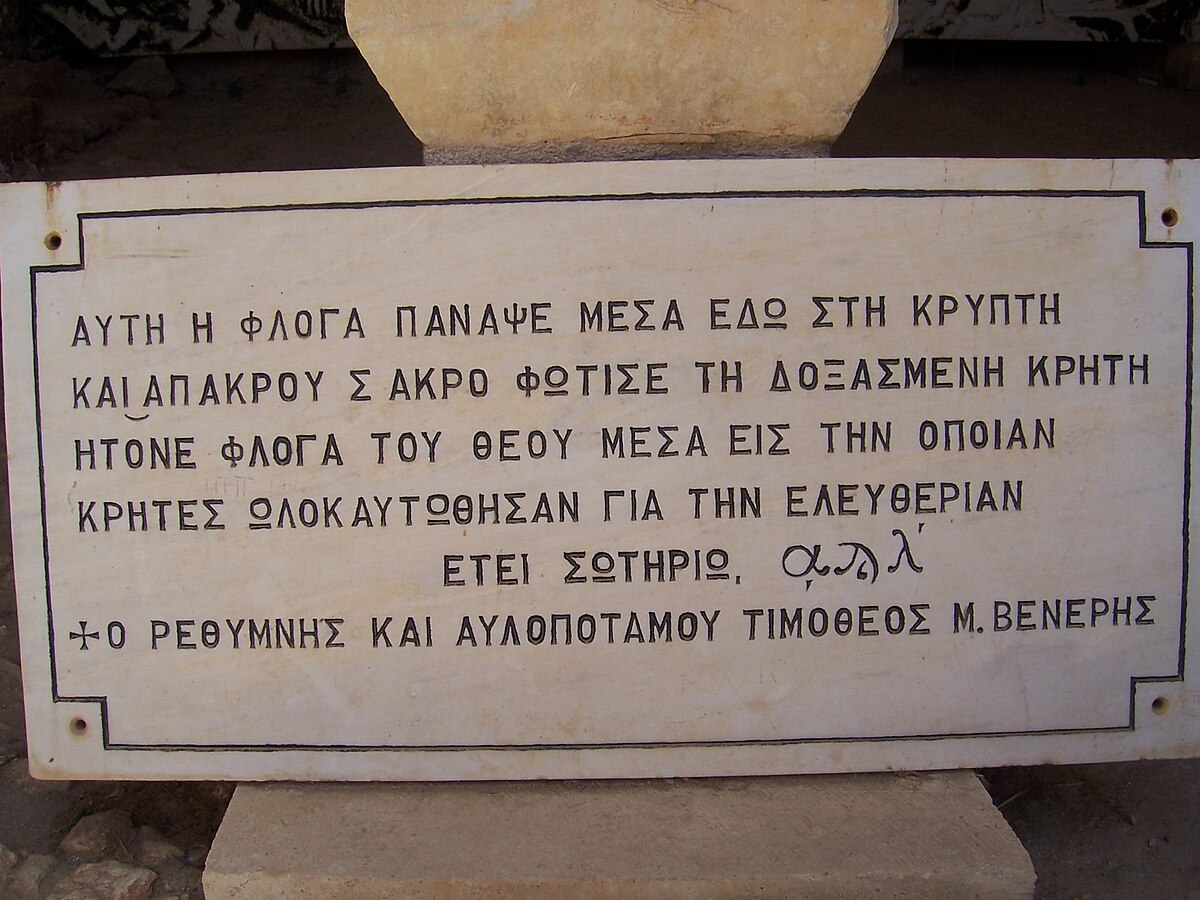

En 1930, l'archevêque Timotheos Veneris fit placer une inscription commémorative qui fut encastrée dans le mur oriental en souvenir des évènements de 1866. Elle repose désormais à même le sol et porte le texte suivant :

Le réfectoire

Le réfectoire, lieu où les moines prenaient leurs repas, se trouve dans l'aile nord du monastère. Il fut construit en 1687 comme le mentionne l'inscription située au-dessus de la porte conduisant à la cour du réfectoire. Sur cette inscription, on peut à nouveau lire le nom de Néophytos Drossas.

De cette cour, on peut accéder à la maison de l'higoumène par un escalier et au réfectoire. Au-dessus de la porte du réfectoire lui-même, on peut lire une inscription gravée dans le linteau de la porte, en l'honneur de la vierge Marie et d'un higoumène ayant précédé Néophytos Drossas. Le réfectoire est une salle rectangulaire de 18,10 mètres de longueur sur 4,80 mètres de largeur. Il est recouvert par une voûte. La partie orientale abrite les cuisines.

Ce bâtiment, qui n'a subi aucune transformation depuis sa construction en 1687, est le lieu des derniers combats lors de l'assaut de 1866. On peut encore voir les traces de balles et d'épée dans le bois des tables et des chaises.

L'hospice

La partie nord-ouest du monastère abrite un hospice. Avant 1866, se trouvait à cet endroit la maison de l'higoumène complètement détruite au cours des combats. Il s'agissait d'un bâtiment à deux étages, au rez-de-chaussée duquel se trouvaient les cuisines, la salle à manger et ce qui faisait office de cachot. Depuis la salle à manger, un escalier menait à une grande salle, appelée salle du Synode et qui était un lieu de réunion des moines après l'office.

En 1866, la maison subit de sérieux dégâts et demeura en ruines pendant de nombreuses années en raison des difficultés financières du monastère. Vers la fin du XIXe siècle, l'higoumène Gabriel Manaris se rendit dans plusieurs villes de Russie afin d'essayer de lever des fonds pour la reconstruction de l'édifice. Il récolta de l'argent, des vases sacrés et des vêtements sacerdotaux. En 1904, sous la direction de l'évêque de Rethymnon, Dyonissios, la maison fut entièrement détruite et remplacée par un hospice, achevé en 1906.

L'étable

À l'extérieur du monastère, à environ 50 mètres de distance de la porte ouest, se trouvent les anciennes étables du monastère. Elles furent construites en 1714 par l'higoumène Néophytos Drossas comme le montre l'inscription visible au-dessus de la porte.

Le bâtiment est long de 23,90 mètres et large de 17,20 mètres. Il est divisé en trois sections, chacune de 4,30 mètres. Les murs internes et externes de l'étable sont d'un mètre d'épaisseur. Un escalier mène au toit. Le bâtiment servait d'abri aux bêtes de somme, mais comportait également une pièce pour les laboureurs. Des traces des combats de 1866 sont encore visibles, en particulier dans l'escalier et dans les montants des fenêtres de la façade est.

Monument aux morts

À l'extérieur du monastère, à une soixantaine de mètres à l'ouest, se trouve un bâtiment commémorant le sacrifice des Crétois morts en 1866. Ce mémorial, situé au bord du plateau sur lequel se trouve le monastère, domine les gorges.

Les ossements des morts du siège de 1866 y sont entreposés dans une étagère vitrée. Ces ossements portent clairement les traces de combats et sont parfois percés sous l'effet des balles ou des coups d'épées. Une inscription commémorant le sacrifice des Crétois tombés lors du siège se trouve également dans ce mémorial. On peut y lire :

« Rien n'est plus noble et plus glorieux que de mourir pour son pays. »

De forme octogonale, ce bâtiment est un ancien moulin à vent qui fut par la suite transformé en entrepôt. Il servit d'ossuaire peu de temps après le siège et acquit sa forme actuelle en 1910 à l'initiative de Dionyssios, alors évêque de Rethymnon.