Paléocène - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

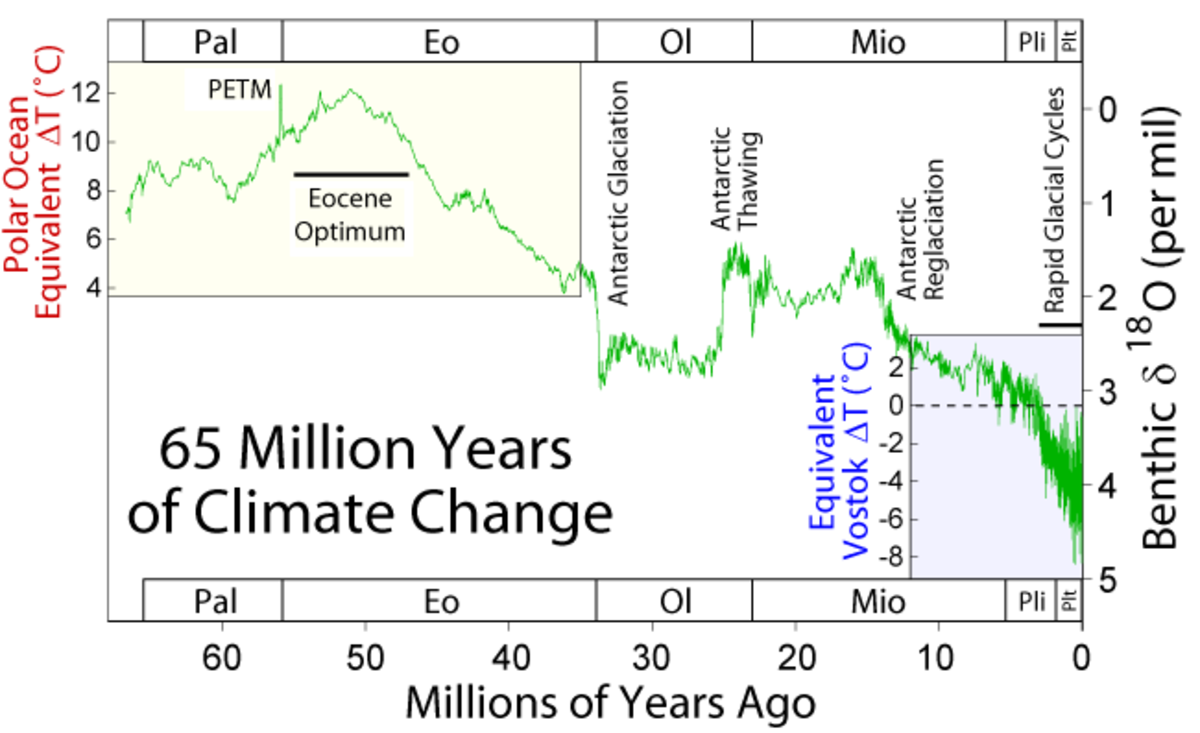

Le climat

Le climat était sensiblement plus chaud au Paléocène (et au début de l'Eocène) que pendant tout le reste du Tertiaire ; un climat sub-tropical régnait sur l'ensemble de la terre. Une flore tropicale s'étendait jusqu'à 50° de latitude de part et d'autre de l'équateur, même en Alaska des traces de flore fossile témoignent de cette ampleur. Des saisons peu marquées expliquent en partie ce climat. Et si l'on accepte l'hypothèse de la météorite marquant la fin de l'ère Mésozoïque, elle pourrait expliquer cette « anomalie ». Le Paléocène correspond donc à une phase de haut niveau marin : presque toute l'Europe est submergée.

La tectonique

Du point de vue de la tectonique des plaques, le Paléocène représente l'étape ultime du démembrement de la Pangée avec l'ouverture de l'Atlantique Nord, il y a 100 Ma, qui sépare le Groenland du continent européen. La Terre est alors encore partagée en deux moitiés au niveau de l'équateur par l'océan téthysien.

L'Australie et l'Antarctique sont en passe d'être deux masses distinctes, ce qui va permettre la mise en place d'un courant circum-Antarctique qui va dès lors isoler le continent austral des eaux plus chaudes et engendrer son englacement.

L'Inde est déjà complètement détachée de l'Afrique, ceci depuis quelques millions d'années (68). Le passage à proximité d'un point chaud provoque une intense activité effusive et la mise en place des plateaux de basaltes du Deccan.

La microplaque se trouve à présent en position équatoriale. Avec elle, les continents, Africain, Indien et Australien se rapprochent de l'Eurasie, qu'ils vont rencontrer quelque 10 millions d'années plus tard.

Au niveau de l'Europe, la collision entre les plaques eurasienne et africaine a commencé, ce qui entraîne les premières phases de déformation compressive. La Téthys est toujours présente, mais en phase de fermeture. Elle laisse deviner la position de la future Méditerranée. Plusieurs micro-continents sont déjà partis en subduction vers le sud, comme le briançonnais.

L'océan valaisan est alors ouvert et les premiers flysch, se sont accumulés à la marge nord de la plaque apulienne.

En Amérique, l'événement géologique majeur du Paléocène est la formation de la chaîne des Rocheuses, une chaîne de 3 500 km de long, d'orientation Nord-Sud qui s'étend à l'Ouest du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Le niveau marin au Paléocène fluctue : après une chute à la limite KT, il y a progradation, jusqu'à un très haut niveau, puis à ~60 Ma, une nouvelle chute de quelque –20 mètres, se produit, pratiquement identique à la précédente. Ensuite, jusqu'à la limite avec l'Eocène, le niveau remonte progressivement jusqu'à +15 mètres. Cette évolution est celle de l'ensemble du globe et correspond un stade de haut niveau marin. En Europe, la plupart des terres sont immergées.

La crise climatique de la fin du Paléocène

À la fin du Paléocène, il y a environ 55 millions d'années, le climat devint encore plus chaud, comportant un maximum thermique local et provoquant des changements dans la végétation. Les forêts se transformèrent en véritables forêts tropicales, denses ; et certains primates ne résistèrent pas au changement. Les faunes les plus touchées furent : le micro-plancton marin, les foraminifères benthiques et les mammifères terrestres. Les fluctuations touchent particulièrement les hautes latitudes. Le réchauffement est provoqué par un dégagement massif de méthane et marque la limite avec la période suivante : l'Eocène, durant laquelle les primates évoluèrent pour se rapprocher des espèces plus modernes.

L'origine de cette crise climatique serait un dégagement massif de dioxyde de carbone dû au volcanisme intense causé par l'ouverture de l'Atlantique Nord (Islande) ayant entraîné la fonte des hydrates de méthane, un gaz qui une fois relâché, aurait augmenté la temperature de au moins 5 degrés Celsius . Elle aurait duré 100 000 ans et serait selon certains auteurs, d'une ampleur comparable à celle qui risque de débuter, si les humains continuent à produire autant de gaz à effet de serre[réf. souhaitée].