Piton Chisny - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Piton Chisny | |||

| |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 2 440 m | ||

| Massif | Massif du Piton de la Fournaise | ||

| Coordonnées | |||

| Administration | |||

| Pays |

| ||

| Région et département d'outre-mer | La Réunion | ||

| Géologie | |||

| Type | Volcan rouge | ||

| Activité | Endormi | ||

| Dernière éruption | Entre 887 et 1009 | ||

| Code | 0303-02= | ||

| Observatoire | Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise | ||

| | |||

| modifier | |||

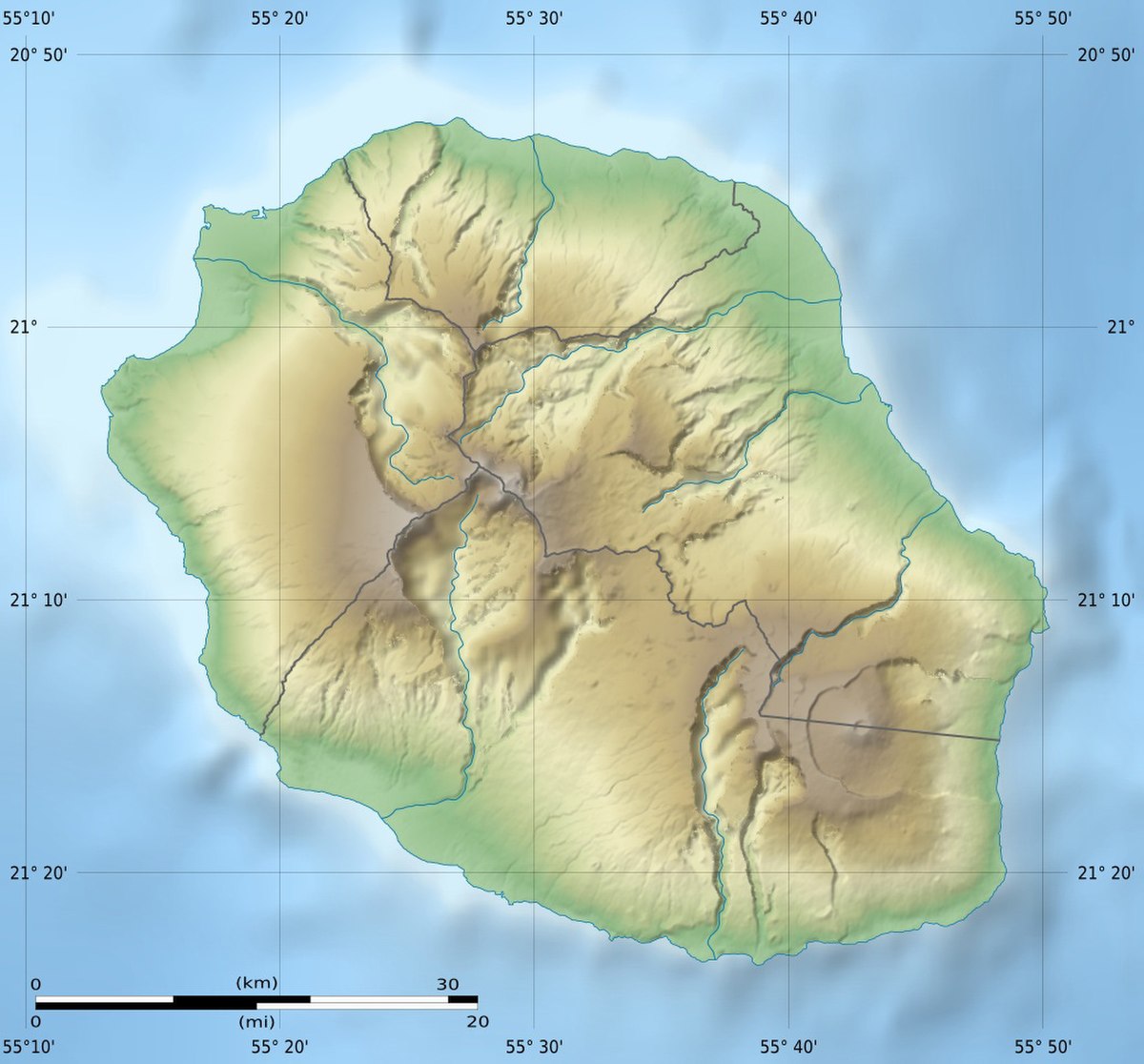

Le piton Chisny est un édifice volcanique appartenant au massif du Piton de la Fournaise, sur l'île de La Réunion. Il culmine à 2 440 mètres d'altitude et domine d'environ 200 mètres le plateau environnant. L'éruption strombolienne dont il est issu, s'est produite il y a environ 1 000 ans. Ses projections ont recouvert de scories la plaine des Sables et ont donné à celle-ci son actuel aspect désertique et « lunaire ». Les ultimes bouches d'émission du piton Chisny se trouvent au pied du piton, à l'est, et sont appelées « cratères Aubert de la Rüe » (ou « cratères Gueule Rouge »).

Toponymie

Le nom du piton fut donné par Bory de Saint-Vincent (1778-1846) qui honora ainsi Alexandre Brachin de Chisny (1756-1809), un ingénieur qui cartographia les côtes de La Réunion. Quant aux cratères orientaux, ils portent le nom de l'explorateur Edgar Aubert de la Rüe (1901-1991).

Histoire géologique

Des fragments de bois carbonisé ont permis de dater à 94 % de probabilité, par la méthode au carbone 14, la formation du piton Chisny entre l'an 887 et l'an 1009.

L'éruption du piton Chisny a été alimentée par une source de magma profonde. Elle fait partie d'une série d'éruptions excentrées, souvent massives, de fréquence plurimillénaire, qui ont marqué l'histoire et le paysage du massif du Piton de la Fournaise, appelées « éruptions du type Chisny ». Le caractère primaire et violent de l'éruption est attesté par la présence de petits blocs de cristaux d'olivine agglomérés qui s'étaient formés lors du refroidissement de vieilles chambres magmatiques et qui ont été arrachés par l'ascension rapide du basalte et projetés.

Trois phases se sont succédé lors de cette éruption.

La première phase, la plus violente, est celle qui a permis l'édification du piton lui-même. Elle s'est manifestée par de puissantes projections de scories et de bombes. La plupart des scories en retombant et en se ressoudant ont formé un cône dont subsiste la paroi ouest qui forme l'actuel piton Chisny ; les plus légères se sont déposées plus loin et ont recouvert de lapillis la plaine des Sables. Cette phase a également produit une très importante coulée qui s'est déversée vers le sud par le Cassé de la ravine du Grand Sable et par la vallée de la rivière Langevin, jusqu'à l'océan, distant de 18 km.

La seconde phase a été marquée par l'émission de laves plus visqueuses et plus riches en cristaux, qui s'écoulèrent à la fois vers le sud et vers le nord où elle dévalèrent vers la rivière de l'Est.

Au cours de la dernière phase, des fontaines de lave, moins puissantes que celles de la première phase, ont permis la construction des cratères Aubert de la Rüe qui sont en fait des petits cônes abrupts de projections de scories soudées.